賃貸住宅から借主が退去するとき、貸主(家主)から、クロスなど部屋の設備や機器の「原状回復の費用」や、「ハウスクリーニング代」「リフォーム代」などの費用を敷金から差し引かれた、敷金が返還されないといったトラブルが後を絶ちません。

そこで、「安全で快適な暮らし」をモットーにメディアでも活動する不動産アドバイザーの穂積啓子さんに、トラブルの対処法や予防法の具体策について、連載で聞いています。

これまで、2020年4月に施行の民法の改正点を踏まえ、国土交通省(以下、国交省)発行の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』、東京都の条例『東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例』などをもとに対処法を紹介してきました(リンク先は文末参照)。今回は、実際にトラブルになったときにはどうすればいいのか、その相談窓口などについて尋ねます。

トラブル相談ができる公的な機関がある

——これまで、住宅の設備や機器について、日常生活で生じた損傷や自然な劣化の修繕費用は家主側の負担であること、借主に責任がある場合でも耐用年数によっては借主が負担する必要はないこと、ハウスクリーニング代、リフォーム代などを請求されても支払う必要はないことなどを教えてもらいました。

しかしながら、「家主側が、原状回復について借主の責任だと主張して費用を請求され、話し合いが進まない」「催促しても敷金が返還されない」といった、解決が見えないケースもあります。どうすればいいですか。

穂積さん:そうした例で協議が難航したら、自治体など公的機関に相談窓口が設けられているので活用しましょう。専門家が無料で相談に応じています。賃貸住宅の原状回復費用や敷金返還に関するトラブルは多発しています。そのため、第1回で紹介したように、「国民生活センター」が公式サイトで大きく注意を呼び掛けているほどなのです。

しかるべき機関に相談すると、解決の糸口が見つかるはずです。いずれも、ウエブ上に問い合わせ先が掲載されています。次にその一部を紹介しておきます。

・居住地の消費生活センター(国民生活センター) https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

・日本司法支援センター「法テラス」(国が設立した法的トラブル解決のための相談所。全国に事務所がある)の「住環境」https://www.houterasu.or.jp/service/juukankyou/index.html

・東京都は「賃貸住宅トラブルガイドライン」のP.36~39・80参照

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-6-jyuutaku.pdf?2022=

・大阪府は「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために 大阪府版ガイドライン」裏表紙参照

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/19432/00000000/genjyoukaihuku_koukai.pdf

・各自治体の都道府県市区町村役所に相談窓口があるので、ウエブサイトや電話で問い合わせる など

18歳で成年…賃貸借契約が取り消せない

——2022年4月からは成年年齢の引き下げで、18歳から保護者の同意がなくても賃貸住宅の契約が可能となりましたね。

穂積さん:そうです。民法に定められた「未成年者が親や法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は取り消すことができる」という「未成年者取消権」について、今後、18歳・19歳では行使することが不可能になったわけです。

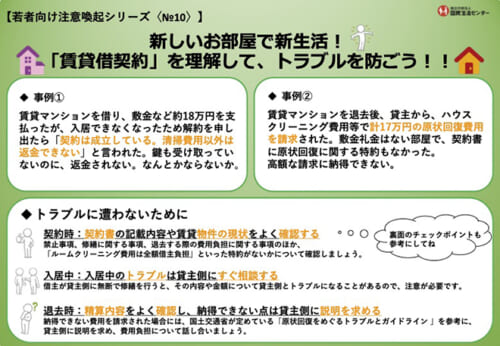

そこで、トラブルの増加が社会的に懸念されています。国民生活センターは、とくに若者を対象に、『新しいお部屋で新生活! 「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!!』と題して、ウエブ上に啓発資料をアップしています。

初めて自分で部屋を借りる世代でもあり、契約に際しては「トラブルがあるかもしれない」と想定し、信頼できる身近な人に相談するなど、慎重に行いましょう。

国民生活センターによる啓発資料

「少額訴訟」は意外に簡便で自分でできる

——どうしても解決できない場合はどうすればいいのでしょうか。「訴訟をした」という人もいます。

穂積さん:司法手続きとして、訴訟の前に、簡易裁判所で調停委員会が仲介する「民事調停手続」という方法があります。低額の手数料で非公開で約3カ月以内での調整成立を目指しています。契約する賃貸住宅の所在地を管轄する簡易裁判所や地方裁判所に申し立てます。

また、訴訟には「通常訴訟」のほかに、「少額訴訟」という方法があります。少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いに関するトラブルについて、低額の手数料(訴額60万円の場合は6,000円)で1回の審理でその日のうちに判決となる簡易迅速な制度です。

賃貸住宅の敷金返還に関して借主が訴える場合、この少額訴訟のケースが多くあります。各簡易裁判所に、説明用パンフレットや申立書が用意されています。そのため、弁護士に依頼せずに自分で手続きをする人が多いといわれます。先ほど紹介した国交省や東京都のガイドラインや、裁判所の公式サイトなど、ウエブ上に多くの情報が公開されています。

——司法手続きとなると大変そうで気が臆します。

穂積さん:それが意外に簡単で便利で、経験者の多くは、「自分ひとりで、法律の知識などまったくなくても簡単にできた。用意するべき書類の『賃貸借契約書』や、原状回復のトラブル部分の証拠写真などについても窓口で教えてくれる」と話されます。書類の書きかたや手続き法も簡易裁判所で教えてくれるといわれ、また書類のひな形である書式とその記載例はウエブ上で公開されていて誰でも無料でダウンロードができます。その書式の中には「敷金返還請求」もあり、訴訟の数が多いのだろうということがわかります。

実際には司法手続きまでしなくても、最終的にはこうした方法があることを知っていることこそが、泣き寝入りを予防する最善策だと思われます。

聞き手によるまとめ

これまで連載中に教えてもらった退去時のトラブルなど、協議で解決しない場合は、誰もが無料で相談できる窓口が自治体や国による公的機関に複数あること、訴訟の方法もわかりやすく案内してくれるという情報も心強いものです。これらの情報を事前に知っておくと、積極的にトラブルを予防する意識が芽生え、いざというときには具体的に対処ができそうです。次回・第7回は入居前の契約に関するよくあるトラブルについて紹介します。

(構成・取材・文 品川緑/ユンブル)