賃貸住宅から退去するとき、クロスやフローリングの「原状回復」の費用を請求されるのでは、敷金は返還されるのかなどと心配になることは多いでしょう。そこで、「安全で快適な暮らし」をモットーにメディアでも活動する不動産アドバイザーの穂積啓子さんに、賃貸住宅の契約に関するトラブルの対処法や予防法について、連載で聞いています。これまでは退去時のトラブルと、公的機関の相談窓口について紹介しました(文末のリンク先参照)。

今回は、入居前にも頻発するトラブルの事例と、それは法的にはどうなのか、また、賃貸借契約が成立するのはどの段階なのかについて聞きました。

契約前にキャンセル料は不要

——賃貸住宅に入居するには、部屋探しから家主側と「賃貸借契約」を交わすまで、いくつかの手続きをふみますね。その間にトラブルが発生するのですか。

穂積さん:そうです。中でも頻繁に見受けられるのは、「入居申し込みのキャンセル」と「申込金」についてのトラブルです。自治体や不動産業界でも問題視しています。ケースごとに順に紹介しましょう。

・ケース1

「入居申込書」という書面に署名したのちに、他に良い物件を見つけたので撤回を伝えたら、「キャンセル料が必要だ」と言われた。

・ケース2

ケース1と同様のタイミングでキャンセルの連絡をしたら、「キャンセルはできない」と高圧的に契約を迫られた。

・ケース3

入居を決意し、仲介の不動産会社から「重要事項説明」を受けた。その内容に納得がいかない事項があったため、「入居は見合わせる(キャンセルする)」と申し出ると、「この段階ではできません。どうしてもキャンセルする場合は、3カ月分の家賃が発生する」と言われた。

結論から言って、いずれの場合も、キャンセルは可能です。また、キャンセル料を支払う必要もありません。

まず、賃貸住宅の契約の手順を知っておきましょう。部屋の内覧などをして入居を決めたとき、はじめに不動産仲介会社から「入居申込書」に必要事項の記入を求められます。その後に家主側が入居を認めるかどうかの審査を実施するので、この段階ではまだ契約は成立していません。

審査を通過した場合、不動産仲介会社の宅地建物取引士が、借主に「重要事項説明」を行います。このとき、賃料や賃料以外に必要な費用、更新や解約、備え付けの設備(照明、エアコン、コンロなど)、インフラの状況(水道、電気、ガス、ネット回線など)、禁止事項(ペットの飼育、楽器の使用など)、ハザードマップ(2020年8月28日以降、説明が義務化)、特約(原状回復の費用負担、敷金の取り扱い)などについて、条件や約束事項、注意事項など、書類(重要事項説明書)を提示したうえで詳しく説明をするわけです。

この重要事項説明書は不動産会社が発行する義務がある書面であり、「借主が契約の可否を判断するための資料」です。文字通り、重要であることを意識し、この段階で契約内容をよく吟味しましょう。なお、借主が家主と直接取引をする場合は重要事項説明がない場合もあります。

重要事項説明の際に借主は不明点を確認し、また納得ができない場合はその内容の変更を求めること、そして納得がいかない場合は、入居申し込みのキャンセルが可能です。

注意するべきは、この重要事項説明書への署名・押印をもって契約をしたと勘違いしないように、ということです。まだあくまで契約に関する重要な説明を受けた段階であり、契約は成立していません。

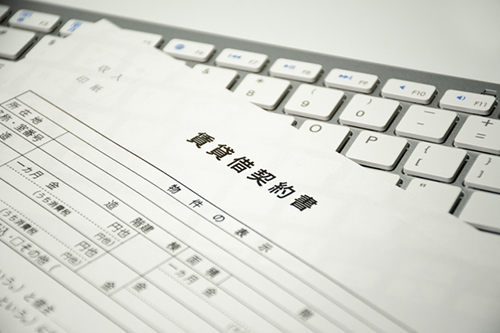

契約は、この次に交わす「賃貸借契約書」に双方が同意して書類に署名・押印(電子契約では電子署名の場合もある)し、費用の支払いが完了した時点で成立します。その賃貸借契約が成立する前まではキャンセルが可能で、キャンセル料も発生しません。もしもキャンセルができないと言われたり、キャンセル料を求められたりした場合は、不動産会社や家主側による違法行為の可能性があります。

入居前に「申込金」を払う必要はない

・ケース4

内覧のときに「気に入った」と言うと、「人気物件でほかにも希望者がいます。先におさえるので、申込金を5万円、支払ってください。払った順に審査を行います」と要求された。

「申込金」とは、借主がこの部屋を借りたいと不動産仲介会社に伝えたときに、「ほかの希望者より優先的に入居審査を進めるため」や「入居申し込みの意思の確認のため」という理由で、契約時に支払う金額の一部を先に支払って、というものです。「預り金」ともいいます。

金額は会社によって違い、また、申込金を支払ったからといって入居を約束されるものでもありません。その後の契約時、敷金や家賃の合計額から申込金の額は差し引かれます。それに、借主がもし入居の申し込みを契約前にキャンセルする場合は、全額が返金されます。

ただし、申込金には注意が必要です。というのも、国土交通省所管の宅地建物取引業法では、「申込金(預り金)の返金拒否の禁止」を規定しています。また、この法律に基づいて、東京都をはじめ多くの自治体では不動産会社に対して、申込金の要求をしないように指導しています。そのため、現在では一般に、不動産業者から借主に申込金の要求はしません。

もしも申込金を要求された場合は契約に進むことを考え直してその部屋は見送り、別の不動産会社を探すなど、慎重に検討しましょう。例え入居時は問題なく契約にいたったとしても、入居中や退去時に原状回復や敷金返還トラブルになる可能性も予測できるでしょう。

どうしても仲介された部屋が気に入り、申込金を要求されて支払う場合は、あらかじめ、「契約時に支払う金額からこの申込金の額は差し引かれますよね」「この申込金は、契約のキャンセルの場合は返還されますよね」と確認し、支払った時点で必ず「預り証」を受け取ってください。銀行口座への振込であっても、必ず受けとりましょう。

そして、預かり証に次のことが明記されていることを確認してください。

「預けた日付」「金額」「預けた目的」「返還(返金)の日付(いつまで預けるのか)」「返還の期日までに返還される旨」「預かった不動産会社名と担当者名と連絡先」。

もしこれらが書かれていない場合は、必ず、明記を要求してください。

預かり証は支払った証明書になります。「キャンセルしたのに返還されない」といった深刻なトラブルを避けるひとつの方法といえます。

なお「手付金(てつけきん)」と呼ぶ人もいますが、手付金とは不動産分野では売買の契約時に使う用語であり、意味も規定も申込金とは異なります。賃貸住宅の契約では手付金は存在しません。

入居前のこれらのトラブルも話し合いで解決しない場合は、前回(第6回)で紹介した「トラブル相談窓口」 に遠慮なく問い合わせましょう。

——入居申込書を提出した段階や、重要事項説明を受けて署名した時点ではまだ賃貸借契約にはいたっておらず、キャンセルができること、それに、契約前のキャンセルに際して費用はかからないこと、また、契約前に申込金(預り金)を要求された場合は再考しようということです。新しい部屋探しの際には、契約前の入居の申し込み時から慎重に取り組みたいものです。次回・第8回は、入居中の修理などのトラブルについて紹介します。

(構成・取材・文 品川緑/ユンブル)