賃貸住宅から退去をするとき、設備や機器などの状態を元に戻す「原状回復の義務」があり、その費用を借主か貸主(以下、家主)のどちらが負担するかについてのトラブルは絶えないことが知られています。「国民生活センター」が2023年2月1日付けで、「賃貸住宅の『原状回復』トラブルにご注意」と公式サイトやメディアを通じて呼びかけています。

そこで、「安全で快適な暮らし」をモットーにメディアでも活動する不動産アドバイザーの穂積啓子さんに、退去時のトラブル回避のコツについて連載で聞いています。

第1回「賃貸住宅で冷蔵庫の裏の壁が黒ずんだ…退去時『原状回復』の費用は?」では、民法の改正によって費用負担の指針などが法整備されたこと、また、国土交通省や東京都、大阪府はじめ多くの自治体が,設備や機器ごとに原状回復の費用負担の詳細について「ガイドライン」をウエブ上で公開しているので必ず確認しようということ、さらに、原状回復の費用の負担について、「床・壁・天井など」の事例を紹介しました。

ひき続き今回は、網戸、ガラス、給湯器、風呂やトイレの設備、建具などについて尋ねます。

ケース2 網戸・ガラス・浴槽など建具・設備

——前回(第1回)、通常の使用による自然な劣化や損傷の「通常損耗(そんもう)」、また「経年変化」による劣化や損傷の費用は家主が負担するものであり、借主は負担する義務がないとのことでした。また、入居していた年数も考慮されるということで、例えばクロスの耐用年数は6年であり、それ以上入居していた場合、借主の過失による損傷であっても、借主には原状回復費用を負担する義務はないということでした。

では、網戸、ガラス、鍵、エアコンなどの建具や設備、それに住居全体のハウスクリーニングなどでは、どういう指針があるのでしょうか。

穂積さん:クロスや壁、床の事例と同じように、通常損耗や経年変化による損傷や劣化は家主の負担となります。また、入居期間が長いほど、大きな経年変化・通常損耗があるはずなので、各建具や設備には耐用年数の指針があります。その耐用年数を超えた場合は、借主の過失や善管注意義務(法律用語で「善良な管理者の注意義務」のこと。通常の清掃や手入れ、管理など、客観的に見て当然要求される注意を払う義務)の不足でも家主の費用負担となります。

および、地震や台風、水害など自然災害による借主の不可抗力の損耗、また、上階や隣家など第三者がもたらした損耗などについても家主の負担となります。

それらを前提に、網戸、ガラス、風呂、トイレ、鍵などの建具や設備の具体例を紹介しましょう。

家主が費用負担する例:自然損耗・経年変化した網戸の張り替え、地震で破損したガラス、網入りガラスの亀裂、全体のハウスクリーニング(専門業者による)、エアコンの内部洗浄、消毒、浴槽・風呂釜等の取り換え、鍵の取り換え、給湯器など設備機器の故障・取り換え、庭の樹木の剪定(せんてい)など。

主な設備の耐用年数

・5年 流し台

・6年 冷房用、暖房用機器(エアコン、ストーブ等)、電気冷蔵庫、ガス機器(ガスレンジ)、インターホン

・8年 主として金属製以外の家具(書棚、たんす、戸棚、茶ダンスなど)

・15年 便器、洗面台等の給排水・衛生設備

借主が費用負担する例:借主の手入れや管理が悪く発生したもので、飼育ペットによる柱などへの傷・臭い、ガスコンロ置き場・換気扇等の油汚れ・すす、風呂・トイレ・洗面台の水アカやカビなど、鍵の紛失や破損、庭に生い茂った雑草など。

「ハウスクリーニング代」のトラブルが多い

——筆者はかつて退去時に家主から、「業者によるハウスクリーニング代50.000円」と請求されたことがあります。部屋も各設備も建具も、丁寧に日常的に掃除をしていたにも関わらずにです。立ち会い確認時には指摘されず、後で送付されてきた敷金返金の明細書にそう記述されていたのです。納得ができないので、入居時の仲介の不動産会社に相談をしました。担当さんが家主に説明を求めてくれたところ、ハウスクリーニング代は請求されず、敷金は全額返還されました。追及しないと返さないつもりだったのではと、強い不信感を覚えました。

友人知人の中にも、同じように費用負担を一方的に請求され、「原状回復に関する知識がなかったので払ってしまった」「おかしな請求だなと思ったけれど、引っ越しが忙しくて面倒で承諾してしまった」など、「とても後悔している」と語る人が多くいます。

穂積さん:「ハウスクリーニング代を請求された」というトラブルはとくに多いのですが、借主が支払う義務はありません。国交省や東京都のガイドラインには、「借主が通常の清掃を実施している場合は、次の入居者を確保するためのものであり、貸主(家主)負担とすることが妥当」と明記されています。通常の清掃とは「具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジまわりの油汚れの除去等」とあります。

なお、現在でも入居時に取り交わした賃貸契約書に、「特約条項」として「借主は退去時に、専門業者による室内全体のクリーニング代の費用を負担する。」などと記されているケースがあります。例えその契約書に入居時に押印していたとしても、通常の清掃をしていたなら、法的に費用負担の義務はなく、拒否することが可能です。そう主張して話し合ってください。

退去するときは、家主や管理会社が立ち合って住宅の状況確認をします。その際のチェックポイントは主に、前回と今回で紹介した各々の設備、建具ですから、ガイドラインに沿っているかどうかを事前に確認し、メモをしましょう。また、問題となりそうな部位や、住宅全体の清掃をした状態の写真を多めに必ず撮っておいてください。

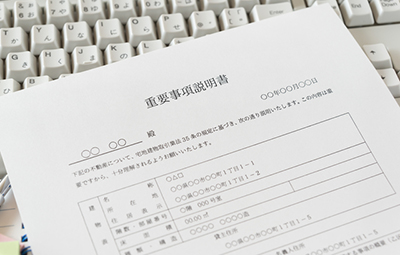

契約前の重要事項説明で「特約条項」を確認

——そもそも、契約時に「特約条項」を重々に確認しておきたいですね。

穂積さん:そうです。入居時にこの特約条項を確認することが、退去時のトラブルを回避するコツのひとつです。入居時、契約書を取り交わす前に必ず、仲介の不動産会社の宅地建物取引士から「重要事項説明」がされます。このとき、特約条項も必ず説明されます。

重要事項説明とはまだ契約を取り交わす前の段階であり、ここでお互いに納得すれば次に契約に進むわけです。もし「借主は退去時にハウスクリーニング代の費用を負担する。」などの特約条項があれば、この時点で家主側と話し合い、削除することも可能なのです。

ハウスクリーニング代に関わらず、特約条項では例えば、「ペットの飼育禁止」「楽器の使用禁止」「喫煙禁止」などの利用禁止事項などがさまざまに記されているので、どの条項でも納得できない場合は話し合いましょう。可能なら身内や友人、上司ら、賃貸住宅の重要事項説明や契約に経験がある第三者に立ち会ってもらい、疑問など指摘してもらうとよいでしょう。

——退去時トラブルでは訴訟になることも多いと聞きます。訴訟では特約条項はどう判断されるのですか。

穂積さん:その「特約が有効かどうか」が争点となり、「特約の必要性があるか」「借主負担の費用の範囲が明確か否か」によって判断されます。

現実には、家主側が借主に知識がないことに便乗して費用を負担させようという請求が多いわけです。借主がこうした知識を持って、家主側に「費用負担の義務はない」と伝えると、法整備がされているので、理不尽な請求は取り下げるでしょう。

——どの建具や設備でも、通常損耗や経年変化では借主に費用の負担義務はない、トラブルが多いハウスクリーニング代も同様であること、また、入居時の重要事項説明の時点で、納得できない特約条項があれば聞き流さずに話し合うことがその後のトラブル予防のコツということです。次回・第3回は、もうひとつのトラブル「敷金が返還されない」ケースや解決策について尋ねます。

国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 再改定版」

東京都 「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 第4版(令和4年12月)」

(構成・取材・文 品川緑/ユンブル)