住居に関する質問として、読者から、「古いマンションを買って好みのスタイルにリフォームやリノベーションをしたい。確認する点は?」という声が複数届いています。そこで、「安全で快適な暮らし」「女性の安全なひとり暮らし」をモットーにメディアでも活動する不動産アドバイザーの穂積啓子さんに、築古(ちくふる)物件のメリットとデメリットを聞いてみました。

築古物件が選ばれる理由

——築浅(ちくあさ)物件という言葉に対して、「築古(ちくふる)物件」と呼ぶ広告やニュースを見かけます。築浅と築古とは、主に築何年ぐらいのことを言うのでしょうか。

穂積さん:マンションなど集合住宅の築年数は建物が完成した日から経過した年数で表現します。ただし、何年までが築浅で築何年以降が築古なのかといった法的な定義はありません。社会通念的に、不動産業界ではだいたい築5年以内の物件を築浅、築30年以上の物件を築古と呼んでいます。

——「首都圏の不動産流通市場の2021年の動向」(公益財団法人東日本不動産流通機構)によると、成約件数について、「中古マンションが2年ぶりに前年度を上回る」、「中古戸建住宅は4年連続で前年度を上回り、過去最高を更新」、「新築戸建ては前年度を下回る」と報告されています。築古マンションを選ぶ人は増えていますか。

穂積さん:好んで築古物件を探す人は年々増えていると感じます。経験上、その2大理由は、「賃貸住宅より月々の費用が安くなる」、「自分好みにリフォームやリノベーションがしやすい」という点です。

築古物件を選ぶメリット

——築古物件を選ぶメリットを具体的に教えてください。

穂積さん:物件を選ぶ際には、新築や築浅物件を含めて、次の条件をリスト化して比較するといいでしょう。

・費用が安い

複数を比較した場合、同じぐらいの立地(同じ駅から徒歩〇分ぐらい)、同じぐらいの規模(マンションなら全戸数や庭など共有エリアの広さも含めた全体像)、同じぐらいの占有面積の場合、築年数が古いほど価格は下がる傾向にあります。

中古マンションの場合、不動産会社に支払う仲介手数料も物件の金額に比例して安くなります。

・立地が良い

費用の比較とは逆に、同じ費用で新築や築浅物件の複数のマンションを見た場合、築古物件のほうが街中に近い、駅から近い、閑静で環境がいいなど、比較的立地が良い場合が多くなります。

・選択肢が多い

築古物件は、新築や築浅に比べて数が多くあります。幅広い視点で選ぶことができます。

・好みのスタイルにリフォームする

築古で「リフォーム(リノベーション)済・即入居可能」として売り出す物件もありますが、リフォーム・リノベーション前の物件のほうがより安く購入することができます。それを自分の好みにリフォーム・リノベーションができることは大きなメリットでしょう。

ただし、リフォーム・リノベーションの費用も事前に見積もりをとって、購入費用と合わせて考えましょう。また、マンションの構造によっては理想のデザインに変更できるとは限りません。これも事前に仲介の不動産会社やリフォーム・リノベーション業者に確認が必要です。

・マンションの管理状態など現状の確認が可能

購入前の内覧時に、日照、通風、騒音、電波環境などの確認に加え、マンションの場合はすでに長く暮らしている人が多いので、玄関、廊下、ポスト、エレベーター、ゴミ置き場、駐車場、駐輪場など共有部分の清掃や管理の状態、入居者のマナーや管理組合の状況、管理会社名などを仲介の不動産会社に尋ねておきましょう。

築古物件のデメリットは

——次に、築古物件にはどういうデメリットがありますか。

穂積さん:入居時に見落としがちな盲点があるので、おもに次のことをよく確認しておきましょう。

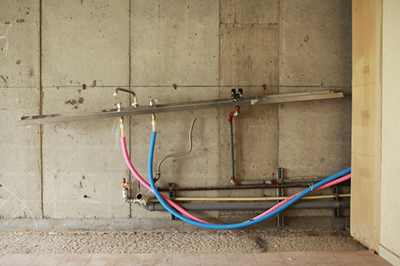

・水漏れのリスク

トイレ、風呂、キッチン、洗面所の「給排水管」を取り替えたことがあるかどうかは重要です。築30年以上を経ている場合、一度も取り替えていないなら水漏れの心配が高いでしょう。

建物の壁など外観や共有部分は大規模修繕工事が施されてきれいに見えても、各戸は専有部分なので所有者が修繕する必要があります。つまり、これまでの所有者が給排水管を取り換えていない場合は建築当初のままです。給排水管の状態は部屋を見学してもわかりません。この点は必ず、仲介の不動産業者に確認をとりましょう。

・建物や内装が古びている

格安だけれど、外観も共有部分も内装も老朽化が目立ち、「部屋をリフォームしようにも構造上、間取りを変えることができずに古いまま住んでいる」というケースがあります。「ヴィンテージマンションやクラシックマンションと呼んで、昭和の時代のデザイン性を好む」という人もいますが、そうした印象と老朽化は別の観点でチェックし、劣化に対してどこまで自分で対応できるかを検討しましょう。

・「旧耐震基準」の場合も

1981年5月31日以前に建築されたマンションは、当時の法律によって「震度5強程度で倒壊しないことを想定」した「旧耐震基準」です。それ以降の建築年であれば法律が変わって「新耐震基準」となり、「震度7程度でも倒壊しないことを想定」しています。

新基準だから大丈夫というわけではなく、立地や建物の状態に大きく左右されるといわれますが、この情報は知っておくべきです。建物の建築年を確認し、耐震基準が「旧」か「新」かを把握しておきましょう。

・購入時にローンが組めない場合も

金融機関や購入する人の収入状況にもよりますが、築古物件では、購入時に住宅ローンが承認されない場合や、承認されたとしても借入金を返済するローン期間が長く設定できないことがあります。

・住宅ローン控除(減税)が適用されない場合も

2022年の税制改革で、住宅ローン控除は「1982年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であること」という条件に変更になりました。つまり、それ以前に建てられた物件では控除が適用されません。ほかにも控除の対象となるには、「ローン期間が10年以上であること」など複数の要件があるので、事前に確認しましょう。

・修繕積立金が高い

分譲マンションでは、10数年ごとに「大規模修繕工事」が実施されます。そのための「修繕積立金」と、別途「管理費」も、管理組合に毎月支払います。修繕積立金は、築年数が経過するにつれて修繕箇所や回数が増えるため、段階的に値上がりするケースがほとんどです。

購入前に「修繕積立金と管理費の現状の金額」と今後の値上がりの予定、また、「大規模修繕工事の履歴」や「長期修繕計画」、「管理の活動や収支報告の資料」などを仲介の不動産会社から入手し、月々の支払額、管理状態、過去と将来の修繕状況を確認しましょう。

——メリットのほうばかりに気持ちが向いていましたが、デメリットのほうこそ必ず確認しておきたいですね。

穂積さん:購入後に、「買う前に確認しておくべきだった」と後悔する人は後を絶ちません。「物件の状態は、築年数よりもメンテンナンスの状況による」といわれます。古くても管理が適切で、必要な修繕が行われている場合は快適に長く暮らせる可能性が高いでしょう。そのためにも必ず購入前にこれらの点をチェックし、不明点は仲介の専門家に相談しましょう。

聞き手によるまとめ

築古物件を選ぶメリットは夢があることがらばかりですが、デメリットには現実問題が複数あります。「デメリットをすべてクリアし、メリットが生かせるかどうか」が購入のポイントになりそうです。不動産や金融の専門家に相談してよく吟味してから決断したいものです。

(構成・取材・文 品川緑/ユンブル)