新型コロナウイルス肺炎、インフルエンザ、風邪、ノロウイルス、風疹、アレルギー性鼻炎……多くの感染症を撃退するためにヒトの体に備わっている「免疫」について、専門家に連載でお話しを聞いています。

これまでの回では、「自然免疫」と呼ぶ、皮膚や粘液、また白血球の成分の免疫細胞の役割について紹介しました。ヒトの体は、生まれたときから免疫という精巧な機能を持っていることを具体的に理解することができました。

【第1回】いまさら聞けない…「免疫」って何のこと? 皮膚が外敵をバリア

【第2回】鼻水、唾液、涙、胃液…「粘膜」は免疫だった!

【第3回】免疫の実態のひとつ…白血球が病原体を食べる仕組みとは?

【第4回】感染した細胞やがん細胞を退治! ナチュラルキラー細胞とは

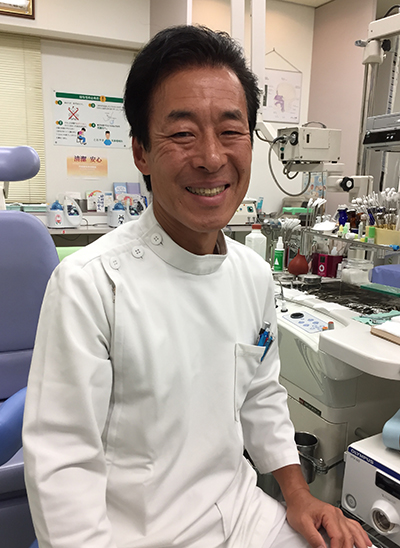

今回の第5回では、病原体が自然免疫を突破した場合に、次に出動する、さらに高度な機能の「獲得免疫」について、ひき続き、感染症や免疫について詳しい耳鼻咽喉科・気管食道科専門医の遠山祐司医師にお尋ねします。

病原体と闘ってから獲得する免疫が「獲得免疫」

——第2~4回で、白血球の成分にはたくさんの種類があって、病原体や異物から体を守る血球を総称して「免疫細胞」と呼んでいるということでした。

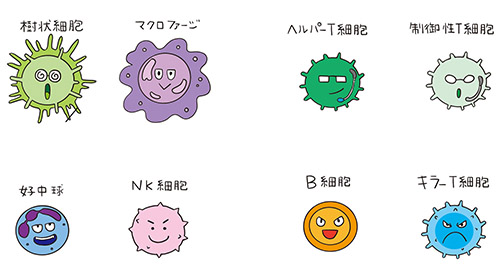

遠山医師:自然免疫を担う免疫細胞のうち、白血球の一種の好中球やマクロファージ、ナチュラルキラー細胞(NK細胞)などの話をしましたね。好中球やマクロファージは、全身をパトロールしながら病原体をパクパクと食べてくれて、ナチュラルキラー細胞は自分の細胞じゃないと察知すると攻撃をしてくれる細胞です。

これらは誰しもが生まれながらにして持っている働きなので、「自然免疫」と呼んでいます。また、病原体が体に侵入してきたときに最初に働くのが自然免疫です。自然免疫だけで侵入を防いだり倒したりするのが理想ですが、病原体によってはそうもいかない場合があります。小さな病原体や血液を流れる病原体、細胞に入り込んだ病原体などです。

そのように自然免疫を突破してくる病原体が現れたときはどうするかですが、次には「獲得免疫」というシステムが作動します。

——獲得免疫は、自然免疫よりもさらに高度な働きをするということですが、なぜ「獲得」と呼ぶのですか。

遠山医師:獲得免疫の機能は、ヒトが生まれながらに持っているものではなく、生まれたのちに、ウイルスや細菌と闘ってから獲得した免疫という意味合いです。よく、「子どものときにはしか(麻疹)にかかったから免疫ができた」などと言うでしょう。はしかウイルスに対する免疫は、はしかにかかった、あるいはワクチンを接種したから獲得できたものなので「獲得免疫」と表現します。

獲得免疫の主役はリンパ球の「T細胞」と「B細胞」

——「獲得免疫」の舞台でも、活躍する特定の免疫細胞がいるのですか。

遠山医師:獲得免疫の機能の中心となって働くのは、白血球全体の20~40%を占める「リンパ球」です。第4回で話したナチュラルキラー細胞もリンパ球の一種で、リンパ球にはさまざまな種類がありますが、ここで主役として活躍するのはそのうちの「T細胞」と「B細胞」です。

白血球の免疫細胞がチームで病原体と闘う

——たくさんの免疫細胞が登場しますね。

遠山医師:紹介している細胞はほんの一部です。免疫ストーリーに登場する役者や大道具、小道具は多種多様です。それらが不思議なほどに高度に機能していることや、T細胞とB細胞を知っておくと、免疫ストーリーの要である獲得免疫の理解が進むでしょう。

T細胞には、攻撃指令を出すヘルパーT細胞、攻撃を実行するキラーT細胞、外敵をやっつけたことを確認して攻撃終了の合図を出す制御性T細胞などがあります。各々の役割を実行して、獲得免疫チーム全体で病原体を撃退するために働くわけです。

——チームプレーということですね。では、獲得免疫にT細胞とB細胞はどう働くのでしょうか。

遠山医師:ウイルスや細菌などの病原体が体内に入ると炎症(第3回参照)が起こります。自然免疫チームでは病原体を退治できないとき、樹状細胞やマクロファージが獲得免疫チームのT細胞に、「この病原体(抗原)が侵入したよ!」と応援を依頼します。

樹状細胞も白血球の一種で、木の枝が伸びているような形をしているのでこう呼ばれます。この樹状細胞の働きを医学的には「抗原提示」と呼びます。

するとT細胞は、獲得免疫チームの司令塔となります。そしてB細胞に対して、「ウイルスに対する抗体をつくれ」、「感染した細胞を破壊せよ」、また、「攻撃を終了せよ」といった指示をします。

それを受けたB細胞が、ウイルスや細菌などの抗原に対抗するための抗体をつくって放出します。これが「獲得した免疫」です。このT細胞やB細胞が働いているときは炎症の特徴の、腫れや発熱、痛みなどの症状が出ます。発熱は免疫がウイルスと闘っている証だと言われるのはこのことを指します。

T細胞とB細胞、また、樹状細胞やナチュラルキラー細胞が協力しあって外敵である病原体に対抗しているのです。

病原体との戦いを終えたこれらの免疫細胞は死ぬのですが、一部は闘ったウイルスや細菌(抗原)の情報を記憶して生き残ります。そして、2回目以降に同じ病原体に侵入されたときにはただちに多くの抗体を産生して免疫反応を強く示すようになります。これを「免疫記憶」といい、このしくみが免疫の要といえます。

聞き手によるまとめ

前回までの内容の自然免疫の力には驚きましたが、今回のリンパ球を中心とする獲得免疫チームとの連携プレー、T細胞とB細胞の具体的な働きと、その結果、抗体が生じること、また免疫記憶によって同じ病原体には次回以降の侵入時に強く対抗する機能にはとても心強く感じました。

次回・第6回は、免疫の機能の要という、二度は感染しない「二度なし」と呼ばれる現象について紹介します。

(構成・取材・文 品川 緑/ユンブル)