「親の老後、死後の相談ができない」「経済的に自立できていない」「何かとトラブルが多くて困っている」……など、きょうだいのことで悩みを抱えているけれど、人に相談できずにひとりでモヤモヤしていませんか?

不安感はあるけれど、「家族」なんだしどうにかなるだろう——と、スルーしがちな大人のきょうだい問題。「このままだとちょっと心配」の段階で向き合うために、コラムニスト・フリーライターの吉田潮さんがご自身を含む”ふがいないきょうだい”に悩む人たちの声を集め、専門家に話を聞いた『ふがいないきょうだいに困ってる 「距離を置きたい」「縁を切りたい」家族の悩み』(光文社)が、5月24日に発売予定です。

ウートピでは、特別に本書の一部を発売前に抜粋して掲載。”ふがいないきょうだい”や「家族」について、今一緒に考えてみませんか?(この記事は、全6回の第5回)

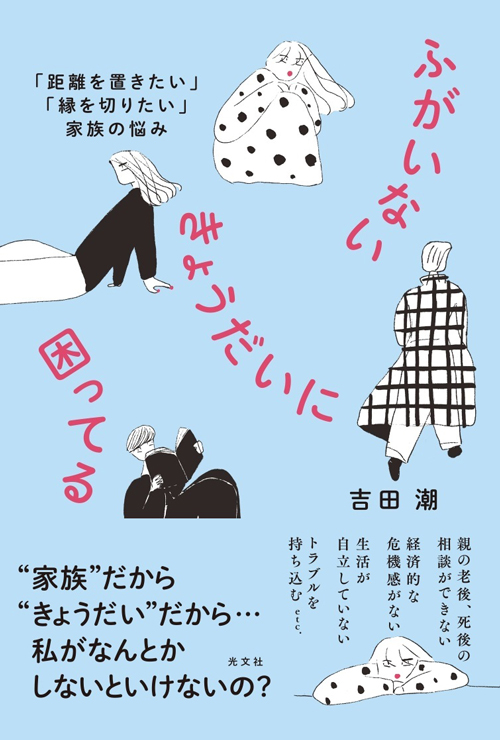

『ふがいないきょうだいに困ってる 「距離を置きたい」「縁を切りたい」家族の悩み』(光文社)/1870円(税込)/5月24日発売予定

関知しない・お金は貸さないスタンスを

なぜお金を出してしまうのか。可哀想だから、世間体があるから、きょうだいだから……。ふがいないきょうだいのお金にまつわる問題については、法律上の見解も知っておきたい。法律事務所クロリスの弁護士、吉田美希*先生にお話をうかがってみた。

*吉田のよしは”口”の上が”土”

そもそもきょうだいがつくった借金や負債を払う義務はあるのだろうか。

「保証人になっていなければ、支払う義務はありません。サラ金や闇金など違法な業者の場合、興信所などを使ってきょうだいのところへ取り立てに来たという話は確かに聞いたことがありますが、法律的にはきょうだいが支払う義務はないです。

違法な取り立てや脅迫は迷わず警察へ、あるいは弁護士に相談ですね。ただ、みなさんなぜきょうだいに無心されて出してしまうのか。そこに問題の根の深さを感じます」

つまり、ふがいないきょうだいの側を援助してきた「親」がいるから、余計に家庭内の金銭トラブルが助長されているのではないかと吉田先生は指摘する。

「もう少し、人と人の境界線を意識したほうがいいのかなと個人的には思いました。毒親もそうですが、家族を自分の一部と思って切り離して考えられないんですよね。親が借金を肩代わりしてあげたという方もいましたので、始まりはそこかなと。きょうだいを見捨てられないというのも、逆にご自身が精神的に切り離せていないのかも。

仮にきょうだいが闇金にお金を借りてトラブルになったとしても、もはやそれはそのきょうだいの人生です。しかも大人なので、関知しないスタンスをとればいいと思うんです」

よそで借金というよりは、きょうだいに無心してくる場合は、念のため借用書をとっておけばいいのだろうか。

「たとえ借用書を作っても、今後返せる見込みが立たなければあまり意味がないです。仮にきょうだい間で裁判をして勝ったとしても、回収の可能性がなければ判決を得ただけで終わってしまいます。

そもそも回収できないなら費用をかけてまで裁判はしないですよね。『借用書あるんですけど……』と相談にいらした方も、結局は返ってきていないケースがたくさんあります。個人的には『最初から出さない』の一択です。

冷たいかもしれませんが、この手のトラブルを多く見てきているので。『貸す』ではなく、あげる。返ってこない前提で渡すととらえたほうがいいと思います」

パンが一切れしかないならあげなくていい

きょうだいは仲よく助け合うもの。この呪縛から解き放たれるためのヒントがほしい。法律ではどのようなとらえ方なのか。

「確かに、民法877条では『きょうだいに扶養義務がある』という位置づけをしていますが、そこまで強い義務ではないんです。例えば、『夫婦間の扶養義務』や『親が経済的に自立していない未成年の子に対して負う扶養義務』は、自分と同程度の生活水準を維持してあげないといけない、かなり強いものです。

たとえるなら、『食料としてパンが一切れしかないなら、そのパンを人数分、均等に分けなさい』というレベル。これに対してきょうだいの扶養義務は、養う金銭的余力があれば助けるというもので、『パンが一切れしかないならあげなくていい』レベルなんですね。一切れを自分の家族で分け合った後、さらに別に暮らしているきょうだいの分が残るはずもないですから。

最終的には裁判所が扶養義務の有無や程度を判断するわけですが、今の社会で金銭的余力のある人なんて、ほんの一部の資産家くらい。それに現時点では金銭的余力があっても、子供がまだ小さくて将来教育費がかかる状態とか、ローンを抱えて老後が不安な状態では、決して余力があるとは言えないわけです」

非常にわかりやすい。扶養義務と言われると「私がやらなくちゃ」と思ってしまう真面目な人には、肩の荷がおりる話である。きょうだいが生活保護を申請した場合、文書や電話で問い合わせがくる「扶養照会」についても、余力がないなら断ればいいし、強制力はない。ただし、ふがいないきょうだいに悩む人の本質は、そこではない気もしてきた。

「家庭内の人権侵害に対して、日本社会はわりと疎いと私は感じています。自分に対して害を与えてくるようなきょうだいと距離を置くことはできるのに、心理的な葛藤があるんですよね。

ひとつはやはり社会からの無言の圧力。『家族は助け合いなさい』『老いた親を捨てるなんて何事だ』『きょうだいは仲よく』という強い刷り込みです。

もうひとつは、家庭内では被害者が軽視されやすいこと。他人同士のトラブルと比べて、家庭内で起きたトラブルは可視化されにくくて、アクションを起こすことにも抵抗がある。 要するに、家族の問題は家族で解決するしかない、と思い込まされているんですよね」

家族の罪や恥を全力で家族が隠す。負担や被害はきょうだいが抱え込まざるを得ない。その「意識」を変えることが必要なのではないだろうか。

親族間の窃盗は罪に問われない

仕事上、親族間のトラブルを数多く目の当たりにしてきた吉田先生だが、実はご自身も毒親に心理的虐待を受け、苦しめられてきた家庭内の被害者だ。親やきょうだいに害を与えられている人から多くの相談を受けているが、肌で感じる「壁」があるという。

「例えば、刑法で親族間の窃盗には特例があって、原則として罪に問われなかったりする。法律自体がどこか、家というか家庭というものにすべてを任せすぎという感じがします。そのほうが国家は楽だからでしょうけれど、『家庭内の問題は自分たちで解決してね』って言っているようなものですよね。法律って、社会からのメッセージなのだと思っています。

きょうだいの扶養義務が書いてある民法をとっても、家族間の窃盗を罪に問わない特例がある刑法をとっても、家族というものを特別視したいんですよ。

実際には、家族の形態も価値観もかなり変わってきているのに、法律は『イエ意識』の名残があり、その旧態依然としたものにみんなが縛られている。それでいいのかと疑問です。こと家庭内のトラブルに関しては、法律は本当に無力だと日々感じています」

「イエ意識」とは、家名の存続を最重要視する社会意識で、家族の長は男性(父や長男)であり、女性は彼らを支えてケアするのが当たり前という思い込みのこと。今回の取材ではふがいない兄が多かったのだが、例え問題があっても「男だから」「長男だから」と守られてきた、という背景がそこにあるのだろう。

事実上縁を切りたい人に「内容証明」

取材中には「縁を切りたい」という文言を何度も聞いた。実際、きょうだいの縁を切るというのは法律的に可能なのだろうか。

「法律上はできないです。親子であっても縁を切るという法制度はないんです。養子縁組であれば解消、要は離縁するっていう形で法律上の親子関係を切ることはできますが、実の親子やきょうだい、要は血縁でつながっている関係は何があっても戸籍上では切れないです。ただ、私は常々その”戸籍上”というのが結構ポイントだと思っています。

結局その親子にせよ、兄弟姉妹にせよ、事実上疎遠にしたいと本人たちが思えば、疎遠にすること自体はできますよね。なので、法律上の絶縁という形はとれないけれど、やっぱりその毒親なり、そのふがいないきょうだいなり、自分に対して害を与えてくるような人たちとは事実上できる限り距離を置くっていうことはできます」

吉田先生が提案するひとつの方法が「内容証明」である。精神的に、あるいは経済的に負担を強いられたことを文書にして、親やきょうだいに送るという。

「戸籍上の関係は永久に続いてしまうし、社会的にもその『親きょうだいで連絡をとり合えないのは異常事態』と皆がみなしますよね。なので、このケースにおいては異常事態ではなくて、『むしろこの人があなたたちと疎遠にしたいのにはこういう理由があって、だから今後も一切接触してこないでくださいね』という感じの内容の文書を送ります。

ただし、内容証明自体に強制力はないので、こちらの要望を伝えると同時に、『誠に遺憾ではありますが、この文書に書いてある内容を守っていただくことができない場合は法的措置を取ります』という警告も入れるんですよ。そうすると、基本的に親きょうだいからのしつこいつきまといみたいなことはほとんど止みます」

ただし、内容証明を送って事実上の絶縁状態にしたとしても、将来、親の介護や相続などの場面では完全に無関係ではいられないという。また、内容証明を送るにあたっては、別のハードルもある。

「もう本当に事実上絶縁したほうがいいと思われるケースであっても、躊躇する方はいます。相談の予約を取っていても、直前になって『やっぱり大丈夫です。まだそこまでするほどじゃない』と、自分の被害を矮小化してしまってキャンセルされる方など。せっかく勇気を出して来たのに、もったいないなとは思います。

依頼される方の多くに葛藤があって、結構揺れ動くんです。私が文案を作って送る段階で『ちょっと待ってください』というパターンも稀にあるので。でも、こういうこともできるんだと知っておくだけでも、気持ちが楽になると思うんです」

絶縁することに葛藤が生まれるのはわからないでもない。確かに、私自身も「きょうだいは助け合うのが当然」という思い込みがあった。でも、法律上は思っていたほどの義務も義理もないことがわかって、ちょっとホッとした。縁を切りたいと本気で思うなら、手段もあることがわかったし、あとは自分がふがいないきょうだいに対して本当はどうしたいのか、である。感情だけでなく、将来設計まで含めて、自分自身に問う必要があると思った。

(最終回は、専門家に聞いた家族の役割の捉え方について紹介します)