コミック累計500万部*を突破し、ドラマやアニメも大ヒットした人気マンガ『ハコヅメ~交番女子の逆襲~』(講談社)が6月16日発売の『モーニング』29号で第一部が完結しました。*2022年6月6日時点。

岡島県警察地域課の警察官として町山交番に勤務する新人警察官の川合麻依がペア長で元刑事課のエース・藤聖子と出会い、警察組織の中で成長していくさまをコメディタッチで描いた同作。女性警察官として実際に10年間勤務していた作者・泰三子(やす・みこ)さんのマンガ家デビュー作でもあります。

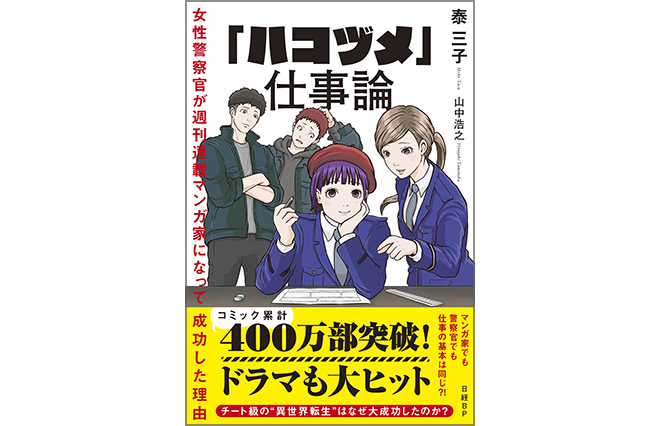

そんな泰さんが、警察官からマンガ家に転向した理由や、2017年11月から連載がスタートして大ヒットを果たすまでの経緯を赤裸々に語ったビジネス書『「ハコヅメ」仕事論 女性警察官が週刊連載マンガ家になって成功した理由』(日経BP)が、2022年3月に発売されました。

そこで、ウートピでは泰さんと『「ハコヅメ」仕事論』でインタビュアーを務めた日経ビジネス編集部の山中浩之(やまなか・ひろゆき)さんによる対談をお届けします。前後編。

女性の働きやすさは? “縦の組織”だからこそうまくいく部分も

山中浩之さん(以下、山中): 『「ハコヅメ」仕事論』の第4章で、警察の仕事の何がキツかったですか、とお尋ねしたところ、「女性の幹部が少ないということがつらかった」とお話しされていました。一般の企業でも、マネージャー層に女性がいないことに不満を持っている方が多いと思うのですが、警察の中にいた泰さんから見て、「このままじゃ、女性たちが、ひいては組織が立ち行かなくなるんじゃないか?」という危機感は、組織側にもあったのでしょうか。

泰三子さん(以下、泰):うーん、どうなんですかね。女性を採用し始めてから、結構年数がたったことで、残ってくださる女性の先輩方もある程度多くなってきて。実際に、子供を産んだあとに復帰してくださる方も増えましたし、働き続ける女性警察官が増えてきたことで、発言力が出てきたことが影響はしていると思います。

あとはやっぱり、“女性の働き方”というものを国自体が言い出したのもありますよね。

山中:ああ、皆さん公務員ですもんね。

泰:お国の方針は、警察は民間よりもトップダウンで伝達されやすいので。お上の指針が守れない幹部だと、力がないと思われるっていう……。だから、警察の上層部は、「“女性をうまく組織になじませて活用する”ことができないと評価されないぞ」という意識を持っていると思いますよ。

山中:『ハコヅメ』でも描かれていますが、警察組織に限らず男性側が社会の“デフォルト”を作ってきて、当然ながらその中で自分が生きやすいようにレールを引いちゃって、なおかつ、それについて無自覚なところが強烈にある。

泰:はい。

山中:普通の会社だって女性側からしたら、働いてると、「だからさ!」って言いたくなるようなことがあると思うんですけど、上下関係が厳しい警察では、そういう思いは伝えにくかったりしませんか?

泰:それでもある程度は言いますね。

山中:うまい言い方ってありますか?

泰:「ここはちょっと不便だからこうしよう」となったときには、警察の所属の中だと、その署の一番上の先輩が、しかるべき部署の上司に進言をして、改善をしてもらうように計らうのが普通かな、と思います。

山中:「縦の関係」を意識して伝えるということですか?

泰:というより、「こういうふうにしてほしい」とあちこちから言っても、組織的に無駄な動きになるので。女性側の意見を取りまとめて、代表者が話したほうがシンプルですよね。そういうふうに伝える形に、組織もなっている、ということです。

山中:なるほど。縦がきっちりした組織だからこそ、勘所を押さえれば報告がちゃんとうまくいく。

泰:そうですね。例えば新人巡査の女性が、いきなり警部クラス(会社組織では課長に相当)に行っても、全然話ができないと思うので。話の仕方を知っている女性の先輩にお願いする形ですね。

山中:“課長語”を話せる人が行く、みたいな(笑)。

泰:先輩は経験を経て立ち回りがある程度身に付いてる。それに、新人の巡査も、女性の先輩のほうが言いやすいと思いますし。そういう感じで、問題提起をしてましたね。

山中:そうやって提起した問題は、改善されたという実感はありましたか?

泰:そうですね。対応できる部分については、比較的善処していただいてたと思います。

山中:一方で、この本では「決断を下すレイヤーで女性の比率が上がらないと本当に女性にとって働きやすい現場にはならない」というお話をされています。でも、「女性上司の比率を上げてください」とは、男性の上司にはなかなか言えないですよねえ。

泰:言えないし、そもそも所属する部署の単位で言ってもしょうがないんですよね。しかも、偉くなるには昇任試験を受けねばなりませんから、「じゃあ女性たちが勉強すればいいんじゃない?」ということになる。そうなったら女性の先輩に、「勉強しろよ!」って……とても言えませんから。

山中:言えないですね(笑)。では、警察官は、女性に向かない仕事だと思いますか?

泰:そんなことはないですよ、マンガ家と同じくらいじゃないですか(笑)。でもどうなんでしょう? 私が鈍いだけなのかもしれないし、周りが気を使ってくださったおかげかもしれないし。体力的にはキツかったし、「女性でないと伝わらない」ことが、仕事に絡んだときには「もっと女性の上司がいれば」とは思いました。でも、あまり自分自身としては不便を感じてなかったですね。

愚痴の前に真面目に話し合う

山中:『ハコヅメ』の女性警察官たちは皆、仲がいいですが、泰さんの警察官時代は、女性同士でいろいろと相談し合ったりしてたんですか?

泰:それはもう、結構ありましたね。女性同士で集まって、廊下とか階段とかでしゃべったりするんですけど。「こういうトラブルがあって、こんなふうに解決していけばいいよね」とか、「これを組織に上げるかどうか」とか、いちいち先輩と話をして。本当に真面目に話し合ってました。

山中:愚痴じゃないんですね、「まったくあの野郎は!」みたいな話はしないんですか?

泰:職場では、まったくそういうテンションじゃないですね。警察では女性は圧倒的に少数派なんですよ。その女性を代表して自分たちが言わなきゃいけないという立場になると、愚痴ではなくて「組織としてこういうことを言われるだろうから、こういうところの改善をお願いしないといけないよね」「でも、自分たちの意見を通すには、どうしたらいいのか?」ということを話し合っていました。

山中:愚痴を言うよりは、「愚痴の原因になっている状況を、組織としてどう改善するか?」っていうことですか。意識が高い。

泰:いや、愚痴は、飲んだときにすっごく出ているんですけど、多分(笑)。ただ、「これは本当に改善しないと」っていう課題が出現したときは、めちゃくちゃ真面目に話し合いますね。「根拠を示せ」が警察の決まり文句なんですけど、そこまで(法令集を)めくってから話し合うくらい。

山中:階段の下で法令集をめくりあう……、想像できません。

泰:いや、さすがにそれは会議室とかでだったと思いますけれど(笑)。

山中:空き時間に真剣に仕事のことを話し合う同僚というのは、ちょっと「仕事仲間」という範疇(はんちゅう)からはみ出している気がしますね。

泰:一緒にサバイバルしてる人みたいな感じですね。一緒に生きていってる人。お互いに好きも嫌いもないと思います。これって、友達では多分ない。ペアを組む藤と川合も、友達ではないんですよね。

山中:そうなんですか? 藤が川合を、「生命保険金の受取人にしたい」なんて話もありましたが。

泰:あれは、この間元同僚の仲間たちと飲んだ時にその話が本当に出たので。

山中:実話でしたか。

泰:なので、面白いなと思って。「あんたが受取人になってよ~」って、仲間同士で話していました。『ハコヅメ』が当たってから言われるのが、「私たちが住めるマンションを建ててくれ」って。「あんたも老後が寂しくないじゃん!」って言われて、頭いいな~と思いました(笑)。

コミックス18巻その154より=講談社提供

ステレオタイプに描かれない女性同士の関係

——(ウートピ編集部)藤と川合の関係もそうですが、いわゆるステレオタイプの女性社会が描かれてないのが救いになりました。女性同士というと対立させたがる人もいるから……。

泰:私があんまり、マンガとかドラマを見ないので、ステレオタイプを知らないんですよね。だから、真似(まね)できないだけかもしれないです。

山中:確かに爽やかですよね。友情と言うには距離があるけど、背中合わせで闘ってる戦友、みたいな。

泰:ただ、女性と男性でその関係を描いちゃうと、読者に艶(つや)っぽい展開を期待されてしまうので、女性同士のペアにして良かったなと思ってます。同じ関係性なのに、性別が変わった途端、そういう型にハメられがちなのがすごく難しくて。

女性であることを常に意識させられる職場

山中:それにしても、男性比率が高く、組織の常識も自然と男性寄りになる職場で、そこまで女性警察官たちが仕事に誠実なのはなぜでしょう。

泰:誠実というか、やらなきゃいけない仕事に対して、「どうすればうまくいくのか?」を探し続けている感じですね。これまで男社会の常識でやってきたので、女性警察官の役割の果たし方の正解が、まだないじゃないですか。先ほども言ったように、自分たちで意見を出し合わないと改善はできないと思うので、男性たちに任せないで、自分たちで正解を見つけていかないといけない。そういう部分については、すごく考えて、詰めてやってると思います。

山中:それは、警察官になった当初から考えていたんですか?

泰:入ったときから、そうですね。女性警察官の歴史がまだ始まったばかりだとは知ってましたから。「自分たちが歴史を作らなきゃいけない」というのは、ずっと考えさせられてましたね。自分は警察の中ではのほほんと生きていたほうだと思いますが、それでも、「いずれは自分たちで、足りないところを作っていかなきゃいけない」という気持ちがすごくあって。女性警察官なら、誰しも考えてると思います。

山中:「山狩りトイレ問題」(女性警察官はこのため水分摂取を控えがちになる)が代表的ですが、「ああ、警察はこれまで女性がいない組織だったんだな」と感じた出来事というと……。

泰:山狩りのときのトイレ問題は、確かにそうですよね。ほかには、女性留置人に対する女性警察官の役割だとか。各事件の被疑者や被害者に対して、すごく細かい部分で、自分たちの立ち回りを判断しなきゃいけないんです。その瞬間、その瞬間で問題が出てくるので、「後輩にどうやって自分たちの立ち位置を伝えるか?」ということはずっと考えていました。

山中:すみません、男性なせいかいまひとつピンとこないです。具体的に、どんなところでその難しさが現れるのでしょうか?

泰:分かりやすい例で、ですね。例えば、女性被疑者に関して言うと、出てきた被害品が生理用品だった場合、男性の取調官だと話しにくいかもしれないから、女性警察官を付けよう、とか。あと、女性留置人の場合、ほぼ必ず生理のタイミングが来るので、男性しかいない留置所だと、女性留置人と女性警察官が会って話せるタイミングを作ったり。

山中:あ、なるほど。そういう課題は男性は「分からないから」と、ぱっと女性に振りたくなりそうです。

泰:もちろんマニュアルはあるのですが、取り扱いも一つひとつ事情が異なり、女性に関することは前例も少ないので、その都度現場での判断が求められることになります。女性の対応は女性が、と任されてしまうと、小さな所属だと、女性が関係する事件が入っただけで、そこの女性警察官の休みがその間なくなることもある。「女性警察官が足りない」という一言だけでは説明できないものがあるんですよね。

コミックス5 巻 その37「 睨む大捜査線 」、『「ハコヅメ」仕事論』P258より

——(ウートピ編集部)仕事をしていて、「自分が女性である」ということをあまり認識することはないのですが、お話を伺っていて、警察は「自分が女性である」ということを常に意識させられる職場なんだなと思いました。

泰:言われてみれば、確かにそうですね。ずっと、女性であることを意識してますよね。女性として、ここに置かせられてるみたいな……。確かに、男女比で採用される職種って、そんなにないかもしれないですね。