賃貸住宅を退去する時に、「きれいに使っていたのに原状回復の費用を請求された」「敷金が返還されない」といったトラブルは後を絶ちません。その事例と解決策について、「安全で快適な暮らし」をモットーにメディアでも活動する不動産アドバイザーの穂積啓子さんに最新情報(2023年2月時点)をもとに連載で聞いています。

第1回・第2回は「原状回復」の費用は借主と貸主(家主)のどちらが負担するのかについて、第3回は退去時の部屋の徹底確認法について、第4回は敷金が戻ってこないときの対処法について伺いました。今回は、そもそも入居時に気を付けておくべきことについて、2020年の民法改正や、2004年から国土交通省(以下、国交省)が公表する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」の情報をもとに尋ねます。(各回のリンク先は本文の下を参照)

「重要事項説明」に原状回復の明細が書いてある

——これまで、退去時の原状回復や敷金返還についてのトラブル対策について教えてもらいましたが、そうしたトラブルを予防するには、そもそも「入居時」の注意が肝心なのですね。

穂積さん:そうです。ポイントは2つあります。まずひとつめは、契約前に不動産仲介会社の宅地建物取引士から契約の内容や条件について説明を受ける「重要事項説明」のタイミングです。渡される書類には、退去時に原状回復の費用を負担しなければならないケースの例や、その料金明細が記されている場合が多いのです。

東京都の場合は「東京都賃貸住宅紛争防止条例」があり、家主は「入居時の物件状況確認書」を作成して渡すことが義務付けられています。そしてその書類は、重要事項説明を受けた借主がその内容に納得して、契約に進んだ際に渡される「賃貸借契約書」にも添付されています。

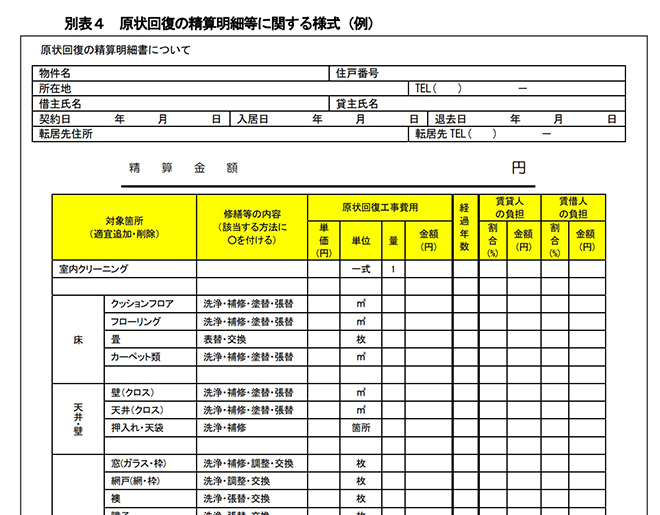

その書類の例は、先述の国交省による「ガイドライン」(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html)のP.25~29に掲載されています。契約前に読んでおくと役に立つでしょう。

ただし、東京都以外では、家主によっては作成していないこともあります。それはトラブルのもとなので、重要事項説明の書類に「入居時の物件状況確認書」が見当たらない場合は、上記のガイドラインを印刷して見せて、「こうした退去時の原状回復に関する費用明細の提示をしてほしい」と伝えてください。もし提示されない場合は、契約を保留する、検討しなおすべきでしょう。

重要事項説明書は、借主がその内容を確認したうえで、「本当に契約するかどうか」を最終的に判断するための、その名の通りに重要な書類です。2022年5月から、オンラインでの説明など諸条件はありますが、電子書面での提供も認められました。紙でも電子書面でもその書類を受け取ったら、必ず、先述のガイドラインと見比べて確認しましょう。

——第2回で、重要事項説明や賃貸借契約書には「特約」という項目があり、これがトラブルのもとになりがちということでしたね。

穂積さん:そうです。くり返しますが、「特約」には注意をしてください。ガイドラインに従わずに、例えば「ハウスクリーニング代を請求する」「借主は鍵の取り換え費用を負担する」などと記述している場合があります。これは借主が住宅の設備や機器を故意に著しく破損させない限り、負担する必要はない事項です。この時点で削除を求めることができるため、話し合いをしてください。

疑問がある場合は必ず、納得するまで宅地建物取引士に尋ねましょう。不明な特約が記されている場合は、「具体的にどのような事例があるのか」を挙げてもらい、またその特約の理由は何かを尋ねましょう。そのうえで、その特約に合理的理由があるか、自分が納得して契約するのかを判断してください。

借主の中には、早く契約をしようと、重要事項説明を受けることを面倒に思う方もいらっしゃいますが、契約にあたって自分に不利なことはないか、不明点を尋ねることができる場です。そして契約に至ったときは、その重要事項説明書と賃貸借契約書は必ず、退去時まで保管してください。

——敷金ゼロの賃貸住宅の場合は、「退居時にハウスクリーニング代を請求する」と記されている場合もあり、これは前にも尋ねたように(第2回参照)、トラブルになることがとても多い項目ですね。

穂積さん:これまでお話ししてきたように、普通に掃除をしていたら、退居後のハウスクリーニング代はもちろん、クロスやフローリング、壁のがびょう跡、畳、ふすま、障子、エアコン、ガラス、鍵などすべて、借主が原状回復費用を負担する義務はなく、家主の負担となります。敷金ゼロの部屋であっても、請求された場合は支払う必要はありません。

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」P.28より

「いつかトラブルになるかも」を念頭に

——筆者も若いころ、入居時は愛想がいい仲介会社の案内や家主を全面的に信頼し、退去時になって不当な原状回復費用やハウスクリーニング代を請求されて驚いたことがあります。

穂積さん:入居のころ、借主は家主や仲介の不動産会社にとって新しい顧客であり、一般に丁寧に対応するでしょう。借主はそうした家主側の対応に信頼をおきがちです。ただ、家主側にとっては、借主に部屋を提供し、家賃を受け取る不動産貸付業というビジネスです。

立場や目的の違いから、いつしか、契約内容や原状回復の認識に相違点が生じる可能性はあるでしょう。そのため、契約前から「いつかトラブルになるかもしれない」ことを念頭におきましょう。

入居時に住宅の状態のリストと写真で証拠作りを

——2つポイントはなんですか。

穂積さん:第3回で紹介した退去時の確認法と同じです。荷物を運び入れる前の部屋が空っぽのときに、住宅の設備や建具にキズや汚れ、破損、劣化がないか、クロス、床、壁、ガラス、扉、柱、風呂、トイレ、エアコン、照明、カーテンレールなど、あらかじめ備えつけてある器具等を含め、ひとつずつの状態をチェックし、写真を撮ります。

それにあたり、これも先述の国交省のガイドラインのP.4・5にある「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例)」や、東京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン 第4版のP26・28にある「入居時の物件状況確認書」、またP44・45の「入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト」を印刷し、活用しましょう。

これらのリストでは、「入居時と退去時の住宅の状況の比較を記録する」ことができます。仲介の不動産会社と、借主と家主が立ち会ってひとつずつ確認することがもっとも望ましいでしょう。不動産会社や家主がそれを提案してこない場合は、借主のほうから「住宅の状況確認をリストにしたいので、立ち会ってほしい」と伝えてください。

もし立ち会いがない場合は、借主だけでも実践し、リストと写真を家主側(家主や管理会社)に渡しておき、退去時まで保管しましょう。これは退去時の、原状回復の費用負担のトラブルを避けるための証拠となります。

——すでに入居中で、入居時にそれをしていなかった、引っ越しが大変で忘れていたなどの場合はどうすればいいですか。

穂積さん:入居中でも遅くはないので、ご自身で今の状況を日付けとともにリストアップし、写真撮影をして、その時点で家主側に渡してください。そもそも入居時にそのリストの書類を提示しなかった家主側に問題があることが多いので、家主に気を遣う必要はありません。

——退去のときに原状回復の費用を請求される、一方的に敷金から差し引かれるといったトラブルを避けるためには、契約前の「重要事項説明」時に内容と書類を確認することと、入居時に住宅の設備の状況確認のリストと写真を作成・保管しておくことがポイントだということです。面倒に思わずに実行しておきたいものです。次回・第6回は、トラブルになったときの相談窓口と少額訴訟の方法について尋ねます。

(構成・取材・文 品川緑/ユンブル)