日本の頭痛持ちは4000万人、このうち片頭痛で悩む人は1000万人と推計されています。「脱・頭痛持ち…タイプ別症状とセルフケア」と題し、脳神経外科専門医でいのうえクリニック(大阪府吹田市)の井上正純院長に連載で尋ねています。

これまでのうち、第3回では、三大慢性頭痛の中でも強い痛みが断続的に続いてつらい「片(へん)頭痛」の特徴と症状について、第4回では片頭痛が女性に多い理由について聞きました。今回はなぜズキンズキンと痛むのか、そのメカニズムについて伺います。これまでの各回のリンク先は文末を参照してください。

片頭痛が起こるメカニズムは

——「片頭痛は、頭の片側がズキンズキンとして耐えがたい痛み」と話す経験者がいます。どうしてそれほどの痛みが起こるのでしょうか。頭の中のどこがどう痛むのでしょうか。

井上医師:まだ完全にわかっているわけではありませんが、いくつかの説があります。

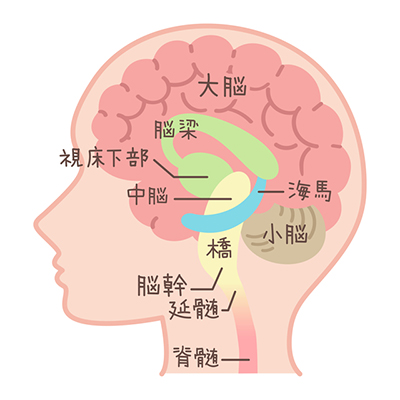

まず、脳の「視床下部(ししょうかぶ)」という部分が関係すると考えられています。視床下部とは自律神経の中枢(ちゅうすう)であり、心拍や血圧、消化機能、ホルモン、睡眠や情緒をコントロールしています。ヒトが生きていくうえで重要な働きを担っているわけです。

人のほとんどの感覚は脳の「視床」という部分に向かい、その直下の視床下部は刺激に反応します。すると脳内物質のセロトニンが減少し、その影響で脳の血管が拡張して炎症を起こすと考えられています。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、身体リズムをコントロールしています。

また、「三叉(さんさ)神経」という、脳幹から出て、「眼(がん)神経(眼からおでこのあたり)」・「上顎(じょうがく)神経(目と口の間のほお)」・「下顎(かがく)神経(口から下あご)」の3つに分かれる神経があります。顔面の痛い、熱い、触れたなどの感覚や咬筋(こうきん)の運動をつかさどっています。

この三叉神経の末端から、血管拡張物質(CGRP)が分泌されることで脳の血管が広がり、その際にしみ出た痛み物質のプロスタグランジンなどが炎症を起こします。その刺激で脈打つような頭痛が起こることが明らかになりつつあります。

——そのCGRPは、片頭痛を改善する薬と関わるとのことで、詳しくは次回にお尋ねします。どうやらメカニズムには、脳の視床下部、自律神経、セロトニン、三叉神経、血管が関わっているということですね。

井上医師:そうです。中でも、セロトニンの分泌量の低下がカギを握っていると言えるでしょう。

セロトニンを低下させて片頭痛を起こす引き金は

——では、なぜセロトニンの分泌量が低下するのでしょうか。

井上医師:原因は詳しくはわかっていませんが、おもに次の引き金があります。心身のリズムや環境の変化、し好によっても起こります。生活に密着したことなので、片頭痛で悩む人はこれらのことを知っておいて予防に役立てましょう。

・女性の場合は、前回(第4回)にお話しした、「月経の直前」が引き金になることがわかっています。女性ホルモンのエストロゲンの分泌量の低下が原因です。

・「気圧の低下」時に片頭痛を訴える人も多いです。気圧痛、天気痛という症状が知られてきましたが、台風が接近してくる直前、大雨の直前、梅雨の時期がそれにあたります。

・「ストレス」は男女を問わずに多いのですが、とくに片頭痛の引き金として特徴的なのは、ストレスの最中よりも、「ストレスから解放された直後に発生しやすい」ということです。意外に思われるかもしれませんが、自律神経の働きで、ストレスから解放されると、それまでストレス時には血管が収縮していたのが、急に拡張するために炎症を起こすからだと考えられます。

・「週末頭痛」ということばもあります。ウイークデーは仕事などでストレスフルな状態が続いた後、週末にほっとして気持ちがゆるんだときに、脳がセロトニンを出す必要がなくなったと判断し、量を減らします。そのため血管もゆるんで拡張して片頭痛をもたらすというメカニズムです。週末はリフレッシュするほうが予防に役立ちます。

・「飲食物」も挙げられます。チョコレート、赤ワイン、熟成チーズ、かんきつ類、ナッツ類などが片頭痛の引き金になることがあると知られています。

・「におい」に敏感に反応する人もいます。香水、洗剤、柔軟剤、タバコ、排気ガス、化粧品、体臭などのにおいで誘発されることがあります。

・第3回で伝えた片頭痛の特徴の、「まぶしい光」「騒音」、また「人混み」などもあります。

・「空腹」で血液中の糖分の低下(低血糖)をもたらすことで片頭痛が起こるケースもあります。無理なダイエットも同様です。

・狭心症や動脈硬化で「血管を拡張する薬」を服用している場合に起こるケースもあります。

聞き手によるまとめ

引き金となる心身のリズムや環境の変化→セロトニンが減少する→三叉神経が刺激される→血管拡張物質や痛み物質が分泌される→脳の血管が拡張・炎症→ズキンズキンとした片頭痛が起こる、というメカニズムが考えられているようです。また、引き金には、生活に密着した多様な事象があることもわかりました。こうしたことを知っておくと予防につながりそうです。次回・第6回は、片頭痛に有用な薬について尋ねます。

(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)