財務省の福田淳一・前事務次官のセクハラ事件であぶり出されたメディア業界のセクハラの実態や24時間体制の長時間労働。

世間で「働き方改革」が叫ばれる一方で、メディアの働き方は高度経済成長期の昭和で止まったままと言わざるを得ませんが、そんなメディアの働き方は表現にどんな影響を及ぼしていて、その表現が私たちの生活や考え方にどんな影響をもたらしているのでしょうか?

そんなメディア業界の働き方と表現について考える「メディアと表現について考えるシンポジウム」の第3回「炎上の影に『働き方』あり!メディアの働き方改革と表現を考える」が5月12日、東京・日本橋の「サイボウズ 東京オフィス」で開催されました。

シンポジウムの様子を再構成・編集して4回にわけてお届けします。

【第1回】「霞が関とメディア業界は40年遅れ」現場のセクハラ実態

<登壇者>

モデレータ:小島慶子 エッセイスト/東京大学大学院情報学環客員研究員

林香里 東京大学大学院情報学環教授

白河桃子 少子化ジャーナリスト/相模女子大学客員教授

たむらようこ 放送作家/ベイビー*プラネット社長

古田大輔 BuzzFeed Japan 編集長

中川晋太郎 ユニリーバ・ジャパン マーケティング ダイレクター

渡辺清美 サイボウズ株式会社・コーポレートブランディング部

大門小百合 ジャパンタイムズ 執行役員・編集局長

山本恵子 NHK国際放送局 WorldNews部記者

「保育園問題」がニュースにならなかった理由

白河:こちらのシンポジウムでは、これまでにもCMやテレビの炎上事例などを扱ってきました。賞賛されるコンテンツと炎上してしまうコンテンツは何が違うのかというと「決め手は多様性」というところまでは行き着きました。

では、多様性が生まれる環境とは反対に、多様性が生まれない環境はどういうものか? を考えると、メディア業界なんですね。

『御社の働き方改革、ここが間違ってます!』という本を書いたときにメディアで働く女性を集めて「怒りの座談会」というのをやったんですが、皆さん「記者なんだからイヌみたいに子どもが3人も4人も生まれたら困るよ」「子宮を取れ」「休みは悪」などと言われているんですよね。

そんな環境で働いていて表現で何が起こるのかと言うと、「保育園問題は私たち(女性記者)は何年も前からニュースだと思ってずっと上げていたのにデスクが取ってくれなかった」「『保育園落ちた日本死ね!!!』*が話題になるまで保育園問題はニュースじゃなかった」という事態なんです。

*2016年に話題になった匿名ブログ。

24時間滅私奉公をするという男性中心社会の中で、女性が意思決定層まで行けない現状が背景にあると思うし、こういう現状は「マスメディアの中でハラスメントが起きて困るよね」という業界内の話にとどまらず、日本の風土全体に影響が出てくると思います。

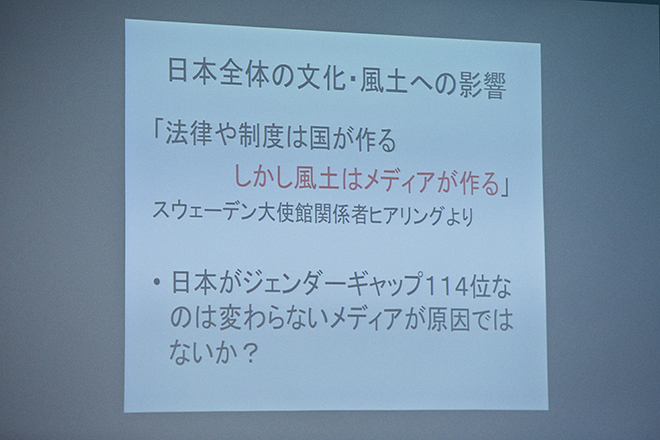

スウェーデン大使館の人に言われてハッとしたのですが「制度は政府が作る。でも文化や風土をつくのはメディア」なんです。

小島:そうですね。それでは、具体的に「多様性のない職場」からどんな表現が生まれるのか、について考えていきたいと思います。放送作家のたむらさん、お願いします。

多様性のない職場から生まれる「表現」

たむら:まず「数の暴走」というのがあると思います。「朝の体操事件」というのがありまして、朝の番組を立ち上げる会議をやっていたときのエピソードなんですが、そのときの男女比は40対1で女性が私しかいなかったんです。

それで、朝の番組の目玉として、「朝、ビキニの女性が爽やかにダンスを踊る」という企画が出て盛り上がって通ってしまったんですね。私は反対したんですが、多数決で負けてしまいました。

そこで、次の週に企画を1枚だけ出しました。「男だ、朝の体操」という企画で、「ビキニパンツの男性が爽やかに体操をする企画です」と伝えたら、(男性の)みなさんが「気持ち悪い」「そんなの見たくない」と言ったんです。「それ見たことか」と。それで、なんとか先に出た企画の気持ち悪さを伝えたということがありました。彼らは悪気がないんですが、現場にいると数が暴走することがあるんですね。

二つ目は「思い込みの暴走」です。某国民的アニメのシナリオを書いていたときに起こったことなんですが、一家のお母さんが風邪をひく話を書いたんですね。そしたら「けしからん」という声が挙がったんです。実名は出せないので、お母さんの名前は「ship」とでもしておきましょうか。制作会社の言い分としては「うちのshipは風邪をひきません。専業主婦は家族の世話をするのが仕事なのに、風邪をひくなんてけしからん」ということだったんです。

小島:海の仲間の世話をするんですね。

たむら:そうです、そうです(笑)。ドラマやアニメには設定があるので、設定自体は崩せないんですが、その設定自体に役割の刷り込みがある、という事例ですね。

テレビ業界に蔓延する“謎のおばちゃん像”

たむら:内部の話をすると、F3層(50歳以上の女性)の数字を取らないと視聴率が取れないというのがテレビ業界では大スタンダードになっているんですね。

それで、男性スタッフたちは謎の主婦像を描いていて彼女たちに受け入れられるものを作ろうと一生懸命努力しています。

よく会議で、「そんなのおばちゃんは見ないでしょ」「そんなのはおばちゃんにはわからないでしょ」という言葉が何度も出てくるんです。

作り手の男性たちにある“謎のおばちゃん像”は何か? って言うと、要するに「難しいことが嫌いなバカ」なんです。彼女たちは、自分より下の人をバカにして笑って溜飲を下げているというイメージで、そういうイメージが一人歩きしているんです。

私の友人がテレビを見て怒っていたのは「主婦に聞いた、結婚しなさそうな女芸人のランキング」というので、主婦の意見と称して「ブスだから」「女捨ててるから」というコメントが並んでいたそうです。

企画自体が、「自分より下の人を見てバカにしているという主婦像」から発生しているのでは? と思いました。

小島:マッチョな価値観の男性が主流の職場だと、女性観が歪むわけですよね。謎の女性イメージが共有されている。

で、それに加えて自分たちが共有している女性観を「女性に語らせる」という手法で女性の視聴者に見せる。すると女性の視聴者に男性の価値観が刷り込まれて内面化してしまうわけですよね。

職場が多様で、いろいろな女性がいるし、女性が見ている風景を男性も見ているというところからはそういう表現は生まれないのではないか? と思います。

もう一つ、多様性がない職場でどんな表現が生まれるのか? を山本さんから伺います。

取り上げるニュースは誰が選んでいるのか?

山本:NHKは1500人記者がいる中で、女性が200人で女性が増えてはきているんですね。子育て中の女性が少なくて、さらにどのニュースをどういう順番で出そうかというのを決める編集責任者がいるんですが、メインのニュース番組には女性の編集責任者はいないんです。

テレビのニュースを見ていて「どうしてこのニュースをやっていないのかな?」と思うことがあると思うんですが、待機児童のニュースは女性記者がずっと取り上げたいと言っていたんですが、「こんなのニュースにならない」と男性デスクが言って取り上げられてこなかったんです。なぜかと言うと、彼らは幼稚園と保育園の違いもわからなくて何が問題なのかもわからない。

少子化の問題も、「働く女性が増えたからではなくて、働き方として長時間労働が前提だからなかなか女性が働けない。ワークライフバランスの問題だよ」というのを説明しても、男性デスクに「そんな働きたくない人の話をやってどうするんだ、バカか?」と言われて。それが15年前のことです。

でも、少しずつ女性記者が増え、デスクに女性が増え、「こういう問題が大事だよね」となると主流になる。数が増えるのが大事だし、どんなネタを選んで放送に出すかという編集責任者に女性が増えないと表現にダイバーシティは出てこないと思います。

小島:メディア業界でも若い世代は共働きが増えてきていますが――ピラミッドの上の方にいる放送局の正社員、意思決定権を持っている男性は専業主婦の妻がいる人が多い。

彼らのイメージする女性視聴者像は自分の妻、というケースもよくあります。「ウチのカミさんがこう言ってた」が「女性(主婦)の意見はこうだ」になってしまうんです。でもそれ、サンプル数1ですよね。女性にも色々な人がいるという視点自体が欠けているんです。

では、次に多様性のある現場の実例を大門さんにご紹介いただきます。

「女性がいればオッケー」ではない

大門:ジャパンタイムズは多国籍メンバーでいろいろな人が働いているので、気づかされることも多いんですね。例えば、LGBTの話を取り上げたとき、性転換をした女性がいて、「She」と書くべきところを「He」と書いてしまい、編集会議でアメリカ人に怒られたこともありました。

また、東日本大震災のときに最初に現場に入ったのは男性記者で、現地の大変な状況を報道したんですが、そのあとに女性記者が入って何が起こったのかというと「生理用ナプキンがない」「授乳できる場所がない」「トイレの周りが暗い」という声を取り上げたんです。

現地の女性が「人が死んでいる中で、こんなことを言ってはいけないんじゃないか」と黙っていたことを拾い上げたんです。社会のニーズを拾い上げる役割は男性も女性も両方あると思います。

もう一つ、お話したいのが「ラブドールをアートの視点で取り上げたい」という記者がいまして、女性デスクもオッケーを出したのです。そしたら、別の女性記者が「性をモノとして扱っているものを取り上げるべきなのでしょうか?」と問題提起をしました。

そこで私も反省をしました。女性のデスクがオッケーを出したのだから「女性の視点が入っている」と思ってしまい私も「アートという視点ならいいか」とオッケーを出したのです。これらのことをふまえて多様な意見を吸い上げるシステムって大事だなと思いました。

小島:女性の中にもいろいろな意見があるし、視点に偏りがあることもある。女性さえ入れておけば多様性が担保できるというわけではないと。

大門:やっぱり、気づきが大事なんですよね。同じような価値観の人たちと一緒にいると似たような記事がいいのでは? と考えてしまいますし、気づきがないところに問題は解決されないと思います。

白河:多様な人たちが生かされているかが重要なんですよね。いればいいってもんじゃないってことですね。

小島:林先生はご著書の中で、働き方に多様性がないと「情報に対するアンテナの感度が鈍ってしまう」と指摘していらっしゃいますが、男性だけではなくて女性も、ということですよね。

林:報道現場はきつい職場です。特有の職業倫理や規範があってチームで取材制作していくと思うんですが、この記者の仕事の倫理観の中に「男性性」が埋め込まれてしまっていて、それを内在化させてしまっているから気づきが遅れてしまうんですね。

「女性だから」「男性だから」というのも大きな要因だと思うんですが、従来からの報道・職業倫理とか――テレビの公共性とか――価値の問題そのものが問われていると思います。「報道とは何か?」「公共性とは何か?」という問いを立てることも大事だと思います。

※次回は5月28日(月)18:00掲載です。

(取材・文:ウートピ編集部・堀池沙知子)