財務省の福田淳一・前事務次官のセクハラ事件であぶり出されたメディア業界のセクハラの実態や24時間体制の長時間労働。

世間で「働き方改革」が叫ばれる一方で、メディアの働き方は高度経済成長期の昭和で止まったままと言わざるを得ませんが、そんなメディアの働き方は表現にどんな影響を及ぼしていて、その表現が私たちの生活や考え方にどんな影響をもたらしているのでしょうか?

そんなメディア業界の働き方と表現について考える「メディアと表現について考えるシンポジウム」の第3回「炎上の影に『働き方』あり!メディアの働き方改革と表現を考える」が5月12日、東京・日本橋の「サイボウズ 東京オフィス」で開催されました。

シンポジウムの様子を4回にわけてお届けます。

【第1回】「霞が関とメディア業界は40年遅れ」現場のセクハラ実態

【第2回】「うちのshipは風邪をひきません」テレビ業界に蔓延する“謎のおばちゃん像”って?

<登壇者>

モデレータ:小島慶子 エッセイスト/東京大学大学院情報学環客員研究員

林香里 東京大学大学院情報学環教授

白河桃子 少子化ジャーナリスト/相模女子大学客員教授

たむらようこ 放送作家/ベイビー*プラネット社長

古田大輔 BuzzFeed Japan 編集長

中川晋太郎 ユニリーバ・ジャパン マーケティング ダイレクター

渡辺清美 サイボウズ株式会社・コーポレートブランディング部

大門小百合 ジャパンタイムズ 執行役員・編集局長

山本恵子 NHK国際放送局 WorldNews部記者

NYで受けた衝撃

小島:長時間労働はしょうがない、男性中心になるのもしょうがない、女性もそんな価値観に染まるしかないよね、と言われがちですが、「しょうがなくもないよ。働き方が変われば表現も変わるし新しい報道もできる」というのを体現しているのがニュースサイト「BuzzFeed Japan(バズフィード・ジャパン)」の編集長・古田大輔さんです。

古田さんは朝日新聞をお辞めになってバズフィードに移られたということですね。

古田:朝日新聞にいたころは、“長時間労働のDNAの申し子”みたいな感じでめちゃくちゃ働いていました。社内でも働くほうで土日も休むこともせず、13年間いて有給休暇の取り方も知らなかったほどです。

それで朝日を辞めてバズフィードに入ってニューヨークで研修を受けたときに衝撃を受けたんです。18時でほとんど人がいなくなる。

それで、遅い時間まで会議のメモを作っていたら、「お前何やっているんだ?」と聞かれて「日本では夜中まで働くのが当たり前だった」と言ったら「それでどうやったらクリエイティビティが保たれるの?」と言われました。頭を殴られたような気持ちになって働き方を変えようと思いました。

「バズフィード」が多様性を大事にする理由

古田:ここで「バズフィード」の紹介をさせてください。バズフィードは、ニュースからエンタメまでなんでもやる。動画もテキストもなんでもやっています。だから見る人によってイメージがまったく違うメディアなんです。

では、「なぜこんなにいろんなコンテンツを作れるか?」と言うと、多様性を大事にしているからなんです。

四半期ごとにバズフィードのCEO(最高経営責任者)のジョナ・ペレッティから社内のダイバーシティはどうなっているかという報告があります。メディアとしての成長の前にダイバーシティなんです。

一つ目が民族、二つ目が性別の報告があります。バズフィードは女性のほうが多いメディアです。幹部クラスで見たときも53%が女性、局長級も50%に近い。で、ここで社内で議論をするんです。「なぜ全社員のうち女性が56%なのに、局長級では50%を切っているんだろうね」と。ここまで徹底してダイバーシティを大切にしていくことを考えています。

日本にいるときと感覚が違うなあと思うのは、2016年にマスコミ倫理懇談会の全国大会にゲストスピーカーとして参加したときに会場に100人くらいいたんですが、女性が2人しかいなかったんです。

「倫理の前に話し合うことがあるのではないでしょうか?」とつい言ってしましました。かなり異常な状況だと思っています。

そんなわけで、バズフィードは男女半々なんですが、意識しているわけではなくて、普通に採用活動をした結果、男女半々になる。なので他の組織を見て「逆になぜ半分にならないの?」と思います。

もちろん、単に数を半々にすればいいというものではないと思います。要はオフィスのカルチャーとして、みんなが意見を言えるようにならないといけない。

バズフィードでは「Key to success」という社内でうまくやっていくためのことが10数項目定められているんですが、その中の一つに「自分らしく自分のアイデンティティをしっかり出していこう」というのがあるんです。

だからと言って、我が強くなるだけではダメなので、オープンに周囲に敬意を払いながら自分と考えが違う人たちや属性の人たちに対して、攻撃しないということが守られていないといけないと思います。それで多様なコンテンツが生まれるわけです。多様性のあるメンバーで作るコンテンツだから多様な読者に届くと考えています。

メディアの「働き方改革」で大事なこと

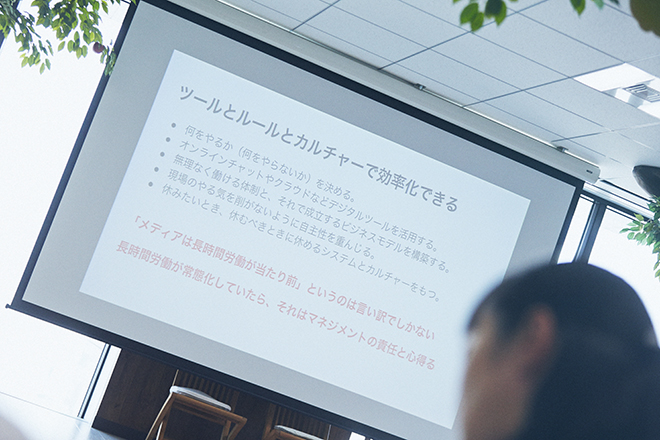

古田:もう一つ、指摘をしておきたいのが働き方の面です。長時間労働を止めようと話しているんですが、そのために必要なのが「ルール」「ツール」「カルチャー」の3つだと思っています。

「ルール」は何をやるか、何をやらないか、を決める。例えば新聞社は元いたところからも話を聞くんですが、デジタルも含まれるようになると仕事が増えていく。でも、紙のほうでやっていた仕事も減らされない。

そして、同時に働き方改革も叫ばれている。じゃあ何が起きているのか? と言ったら、僕の同期くらいの中間管理職にしわ寄せがいっているんですね。下に休ませるために自分は休まない。

便利なツールを使って効率化しているのか? 何をやるかのルールを決めているか? 無理なく働ける体制を作ってそれでも成立するビジネスモデルをトップマネジメントが作っているのか? というのが重要だと思いました。

一方で、「こだわりを持って作りたい」とか長時間働きたい人もいるんですね。そういう人たちの自主性を重んじながらも休みたいとき、休むべきときに休めるシステムやカルチャーを作っていくのが重要だと思っています。

僕たちもこれまで2年半やってきて道半ばなのですが、言えるのが「長時間労働が当たり前」は言い訳でしかなくて、長時間労働が常態化しているのであればそれはマネジメントの責任だと思います。

白河:働き方改革って現場に「早く帰れ」と言うことじゃないんですね。法令遵守で回らなかったらその企業はおかしいのでビシネスモデルを変えないといけない。

小島:よく「採用試験で優秀な人を採ろうとすると女性ばかりになっちゃうんだよね~」と言っている男性がいますが、「じゃあ採ればいいのに。なんで採らないの?」って思いますね。女性ばかりと言っても全体に占める割合はまだまだ少ないのですし。

ではここで「社員24人が全員女性」といういわば“ダイバーシティゼロ”の職場で働いているたむらさんに話を伺います。

あえて「全員女性」の会社を作った理由

たむら:私たちの会社は女性メンバーだけの番組制作会社で、作ったのが18年前なのですが、今に至るまでずっと女性だけでやっています。

バズフィードさんのお話を聞くと「羨ましい」と思う一方、自分たちは自分たちで必要に迫られて作ったという事情もございまして……。

というのはですね、外の会議に行ったときに「面白い」「面白くない」と判断される基準は男性の目線なんです。

そうすると、だんだん男性の価値観を内面化してしまって自分が面白いと思うものがわからなくなってくるんです。それをなんとか防げないかなという思いがありました。

じゃあ女性ばかりで何をやっているかというと、ほとんど雑談しかしていないんです。「こういう意見があったけれど、どう?」って。

最近あったのは「マカロン女子」ですね。「女子はマカロン好きでしょ」ってマカロンをいただくことが多いんですが、くださった方には申し訳ないんですが「パサパサしている」と人気がないんですね。

で、外部の会議に行ったときに「女子はマカロン好きでしょ?」って言われて、「いえ、マカロン好きばかりじゃないですよ」って自信を持って言い返せるのは、自分の意見が特別な意見じゃないとわかっているから。

業界内の多様性を担保するためにあえての女性100%というのはまだやめられないなというのが実感です。

小島:誰から見た「女性」なのかというのを考える必要がありそうですね。

メディアの働き方は見直せる

小島:次に大門さんにお話を聞きます。なんでも、「ジャパンタイムズ」では子育て中の女性がデスクになることで、それまでの働き方の常識が変わりつつあるということです。

大門:記者自体は一対一という働き方がいいのかなと思いますが、新聞社には当然それ以外の職種もある。

デスクは記者から上がってきた原稿を編集してページを作っていくんですが、シフトを10時から18時でかっちり決めたり、必ずしも編集現場にいなくてもいい人もいるので、自宅から会社のシステムに入って記事をネットに上げたりしています。それで子育て中の女性のデスクが増えたんです。

最近も運動会シフトを作りました。管理職に子育て世代が入ってくると、自分たちも子供の運動会に行きたいから運動会に配慮してシフトを作るんですね。5月と10月の土曜が運動会で立て込んでいて厳しいんですが、その日は独身や予定がない人に入ってもらいました。もちろん休んだ人は他の日に出勤して、休まなかった人に休んでもらう。

メディアの働き方は変えられないと思っているかもしれないですが、本当に面と向かって顔を合わせないと仕事ってできないのか? をチェックするのは大事だと思います。

それをやってこなかったのが日本のメディアだし、全員集合の軍隊式と言いますか、体育会系のやり方は変えたほうがいい、見直す時期にきているのではないか? と思います。

※次回は5月30日(月)18:00掲載です。

(取材・文:ウートピ編集部・堀池沙知子)