この秋こそ脱便秘だ、腸活をスタートしたい! という読者の声がたくさん届いています。臨床内科専門医で正木クリニック(大阪市生野区)の正木初美院長によると、「腸内環境を改善するには、腸の状態や食生活を意識する必要があります。きっかけとして、食欲の秋から年末年始の食べ過ぎがちな時期に実践開始すると良いのではないでしょうか」とのことです。そこで「本気で腸活」と題し、正木医師に連載にてお話しを伺います。

今回はまず、読者(32歳女性)から届いた、「小腸、大腸、十二指腸、回腸、直腸、盲腸など、『腸』とつく臓器はたくさんあるようですが、何がどうなっているのかよくわかりません」というお尋ねに答えてもらいましょう。

小腸には十二指腸と空腸と回腸がある

——読者のお尋ねを読んではっとしましたが、そういえば、〇〇腸という名の臓器がどこにあるのかなど、正確に理解していないかもしれません。腸活のはじめにまず、そこから知る必要がありそうです。

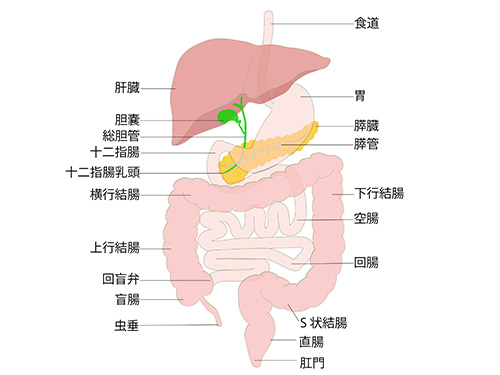

正木医師:腸は臓器の中でも面積がもっとも大きくて、そのつくりや働きによっていくつかの部位があります。まず、腸は大きく、小腸と大腸に分かれます。そして小腸はさらに、胃に近い順に、十二指腸と空腸と回腸に分けられます。

十二指腸は胃の出口とつながっていて、胃でおかゆ状に消化された食べものを受け入れて、さらに消化を進めます。名称の由来は、自分の指を12本並べた幅の分ぐらいの大きさだからと言われますが、実際には約25~30センチです。

十二指腸は小腸の一部ですが、医学的には、その機能やつくりから独立した部位として扱われます。そのため、小腸というと一般に、空腸と回腸を指します。

空腸と回腸の境界線はない

——小腸の一部でありながら特別な存在という十二指腸は、入り口は胃に、出口は空腸とつながっているのですね。

正木医師:そうです。その十二指腸から送り出された食べものは、空腸に送られてから回腸に移動します。空腸と回腸を合わせた小腸の長さは約6メートルあります。

教科書などに掲載されている内臓の構造図を見ると、どこまでが空腸でどこからが回腸なのかは明示されていません。それは明確な境界がないからです。目安として、十二指腸に近い約5分の2のやや太めの管が空腸で、それに続く5分の3が回腸です。

——その空腸と回腸がある長い小腸は、どのように働くのですか。

正木医師:食べたものの栄養素は最終的に、小腸で消化されて体内に吸収されます。まず、炭水化物を麦芽糖(ばくがとう)とブドウ糖に、また、脂肪を脂肪酸とモノグリセリドという栄養素に分解します。

それに、空腸と回腸の内側の粘膜は、柔毛(じゅうもう。絨毛と表記する場合もある)という超微細な突起状の器官によってびっしりと覆われています。文字通り、じゅうたんの毛足のようなイメージで無数に並んでいます。

消化されてできた栄養素は、主にこの柔毛内の毛細血管とリンパ管から吸収されて肝臓へ送られます。柔毛は小腸の表面積を大きくしていて、広げた場合の総面積はテニスコート1面分もの広さになると言われます。それは栄養素の吸収を効率よくするためと考えられています。

小腸で1日に7リットルの消化物が吸収される

——小腸には、栄養の吸収というとても重要な働きがあるのですね。1日にどのぐらいの量が吸収されているのでしょうか。

正木医師:消化物と消化液の量は1日に約9リットルになり、そのうち、小腸で吸収されるのは約7リットルになるのです。

——想像以上に大量です。残りの2リットルはどうなるのでしょうか。

正木医師:小腸で栄養素を吸収された残りかすがそれで、水っぽい状態のまま、回腸(小腸)と盲腸(大腸)の境界にあたる回盲弁から盲腸(大腸)側に送り込まれます。大腸は、盲腸、結腸、直腸に分けられます。さらに結腸は、その方向や形から、上行(じょうこう)結腸・横行(おうこう)結腸・下行(かこう)結腸・S状結腸に分類されます。

おなかの右下にある小腸の出口から始まり、直腸で肛門につながっています。全長1・5~2メートル、直径は小腸より大きくて5~7センチあります。

——食べたものは、胃→十二指腸→空腸→回腸→盲腸→上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸→直腸→肛門と運ばれていくのですね。

正木医師:そうです。水っぽい食べものかすは大腸のぜんどう運動によってこの間を移動しながら、水分が吸収されていきます。徐々にかたくなり、下行結腸ではかゆ状に、S状結腸で形がある便が生成されます。水素やメタンなどのガスも発生します。結腸の「結」は「ばらばらのものがかたまる」という意味があるといわれます。

直腸に便がたまったらトイレに行きたくなる

——トイレに行きたくなるのは、大腸のどこにどうなったときですか。

正木医師:便が直腸まで送られると便意が生じて、トイレに行きたくなります。直腸は、便を一時的にためるように働き、いっぱいになると腸の筋肉が収縮し、同時に肛門の筋肉が開いて便が外に排出されるのです。口から食べものが入ってから排出されるまで、24~36時間を要します。また、日本人の1日の排便量の平均は約200グラムと考えられています。

便秘や下痢になるのは、大腸の内容物の水分がどう吸収されているかによるのです。

——ありがとうございました。便秘や下痢への影響については、次回・第2回で詳しく伺います。

聞き手によるまとめ

十二指腸や空腸、回腸、盲腸、結腸、直腸など名称に「腸」とつく臓器の分類、小腸と大腸のつくりと働き、また食べたものが消化、吸収される流れや量、排出までの所要時間がわかりました。長い時間をかけて、日々の食べものが栄養素となって体内に吸収され、残りが排出されていることを改めて認識することができました。

★お知らせ

正木医師が理事を務める「大阪府内科医会」では、オンライン健康セミナー・第23回市民公開講座「美と健康はおなかから~腸活のススメ~」を、2021年12月12日13:00~と15:00~の2回開催します。正木医師による講演「きょうから美腸活、始めませんか?」もあり、無料で視聴できます(事前登録が必要です)。申し込み先:https://www.osaka-naika.jp

(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)