ある程度キャリアも積んできて、使えるお金も増えて、それなりに自由なウートピ世代の女性たち。大きな不満はないけれど、ふとした瞬間に「あれ、このままでいいんだっけ?」と思うこともあるはず。

昔はもっと何を見ても新鮮で、ワクワクしていたはずなのに……。

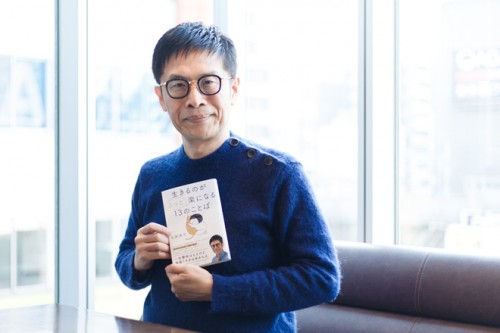

「私の好奇心、どこ行っちゃったんだろう?」そんな疑問を携えて、先月『生きるのが“ふっと”楽になる13のことば』(朝日新聞出版)を上梓した、精神科医の名越康文(なこし・やすふみ)さんに話を聞きに行きました。

なんとなく先が予測できてしまう…

——新刊の発売おめでとうございます。ウートピでの連載「一生懸命はええけど、頑張りすぎはあかんよ」がベースになっているので、私たちもうれしいです。

名越康文さん(以下、名越):1年間の連載、長々と付き合ってくれてありがとうございました。僕は前から名言や格言が大好きやから、本当に楽しかった。まだまだ紹介したい言葉があるから、何かまた一緒にやりましょうね。

——ぜひ!

名越:さて、今日はどんな話をしましょうか?

——好奇心について教えていただきたいです。というのも、大人になってから淡々と日常をこなすのが上手になる一方で、好奇心が薄れているように感じることがあって……。

名越:薄れているとは?

——いいことも悪いこともそれなりに経験してきて、なんとなく予測がついてしまうというか。何をしてもワクワクすることが減ってきたように感じます。

名越:うん。わかる、わかる。

——名越先生の本を読んで刺激を受けた部分があって。それが好奇心なんです。名言を味わって、自分のエネルギーに換えていくというのは、好奇心のなせる技だと思ったというか……。

名越:そうやね。言葉、活字が無数にある今は特にそうかもしれない。百人一首にある古来の和歌もじっくり読むと味わいを感じるタイミングがあるし、誰かがSNSなんかでふっとつぶやいた言葉にグッとくることもある。発信する側としても気をつけないといけないよね。記憶に残る言葉というのは、良くも悪くも、相手をドキッとさせる力がある。

——昔からの名言なんかはまさにそうですよね。

名越:そうですね。何百年経っている言葉も、まだ言われて50年くらいの言葉もあるけど、縛られている人間関係の中では、なかなか思い切って言えないような、ヒリヒリするシャープさがありますよね。

本当はヒリヒリするようなことも言ってみたいし、感じてみたいんだけど、自分の言葉にすると角が立つから、名言が代弁してくれる。「これ僕じゃなくて、シェイクスピアが言ってるんだよ」みたいなね(笑)。

——いろんなものをオブラートに包まなきゃいけないこの世の中では大切です(苦笑)。そういうヒリヒリと毒のあるような言葉が時代を超えても残っていくものなんでしょうか。

名越:そうなんでしょうね。脱色しても脱色しても原色が残っているような。そういう言葉なんじゃないかな。

残るものと消えていくものの違い

——確かに。私たちが発信しているものも、ちゃんと残るものになれているか……。

名越:残るものと残らへんものって何だろうって、ずっと考えているんです。先日、ああこういうことかなって思ったものがあって。サラッと読むものって残らないんですよね。なぜかというと、今までのキャリアや経験で解釈しているから。例えば、今年100歳になる人が、「このパンケーキは美味しいね」って言うのと、20歳の人が同じことを言うのでは、違うと思いませんか?

——ええ。違うような気がします。

名越:今、疑わないで受け流しましたよね。それはあなたの中で「違ってあたり前」だと思っているから。じゃあ、100歳の人と、20歳の人が言っていることは「同じかもしれないよね」と言ったら?

——何か意味があるんじゃないかと考えちゃうかも。

名越:記憶に残すには、そういう工夫も必要。でも、自分の経験の枠の中で付けたイメージが変わらないと、本当の意味で言葉って意味がないんです。

誰でも発信できる世の中は素晴らしいけど…

名越:もちろん、情報は、意味が変わったら困るものです。でも、イメージが変わって心の中に残るというのは、自分の今までの経験値の中に付け足していく感じでしょう。だから、今までの経験値で解釈できないとか、予測したものが乱されるような部分がないといけない。「今までこんな意味だと思っていたのに、違う意味があったのかな?」って。

——自分を“アップデート”する感覚ですね。

名越:そうじゃないと成長がないもんね。情報を周りに並べておいても太るばかり。成長っていうのは階段をひとつ上らなあかん。

今は、これだけみんなが活字を書けるようになって、誰でも情報発信できる。これって素晴らしいことです。これからもそうあるべきだと思っているんだけど、マイナスの点もほんのちょっとあるんよね。

——マイナスの点とは?

名越:同じ活字だから、この人の言っている「朝」ってどういう意味だろう、とか、「鉛筆」って何だろうっていうのが、書き手も読む側も問いにくくなっている。だから、骨のある文章を読んでも、本当にその芯の部分まで届かずに、階段をちゃんと上れずに、つまりちゃんと読解できずに地崩れが起こることが多いんじゃないかな。

欠落感が変わる瞬間を楽しんで

——気になることはすぐに調べられるのに、問わないっていうのはちょっともったいない。

名越:すぐ調べられる便利さがあるから、感覚が麻痺しているのかもしれないよね。文章を読んだ時の「えっ? どういう意味だろう?」とか、「これ知らない」っていう感覚が欠落してしまう。この文章を書いた人が感じた何かが、自分では感じ取れなくて、理解がうまく及ばない。欠落しているという感覚が僕たちはちょっと麻痺しているのかもしれない。

それがないから「きっとこうなんだろう」と階段を上る前に、意味を易く値踏みしたり、「難しい。わからない」と拒否したりする。で、その欠落感が生じたら、「どういう意味ですか?」って聞くのが大切ということになるんだけど、もっと面白いことがあってね。

欠落感って感覚だから、変化するんですよ。「自分はあの人の言ったことが、まだ理解できてないんだなーー」と思っている、つまり欠落感を感じながら過ごす内に、それが「いやいや、やっぱり世界って広いなぁ」とか「人間の経験値って無限だなぁ」とかいった充足感や憧れに変わって行ったりするんですね。あるいはくそっーーという怒りだったり、悲しみや喜びだったり、そういった感情に変わって行ったりする。それを味わう感覚を知ったら、また好奇心がすごく刺激されるようになると思います。

*後編は3月23日(金)公開予定です。

(取材・文:ウートピ編集部 安次富陽子、撮影:青木勇太)