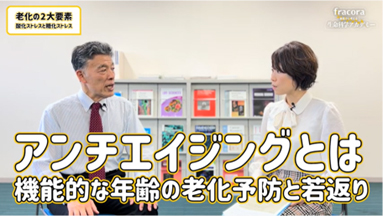

健康に美しく生きるために、最先端の研究を学ぶYoutube番組「生命科学アカデミー」を配信する協和は、同番組に同志社大学生命医科学部の米井嘉一教授を招き、「良いAGEsと悪いAGEs!」ほか全5回を配信。米井先生に、老化の原因となる、体のサビ「酸化」と体の黄ばみ「糖化」が起こるメカニズムと対策法についてたっぷりとお話しいただきました。

米井先生(左)と、聞き手で生命科学アカデミー学長のHIROCOさん(右)

※本記事はYouTubeチャンネル「生命科学アカデミー」で配信された内容を、ウートピ編集部で再編集したものです。

糖化ストレスを減らす食事法「2:2:6」

——糖化ストレスを減らすためには、具体的にどんな食事をとればいいのでしょうか? 注意点などあれば教えてください。

米井嘉一先生(以下、米井):まずはバランスですね。同じ1000kcal分の食事をとるのなら、タンパク、脂肪、炭水化物の割合が重要です。「PFCバランス」といって、大きく分けると2:2:6。タンパク2、脂肪2、炭水化物6の割合です。

——食べる順番にポイントはありますか?

米井:よく「ベジタブルファースト」と言いますが、食物繊維を先に食べることで血糖値が上がりにくくなり、食後高血糖(血糖スパイク)を防ぐことができると言われています。サラダや海藻、果物などから食べるといいでしょう。さらに、そこにドレッシングをかける。オイルアンドビネガー、お酢も油も血糖を上げにくい作用があります。

——ドレッシングはたとえば自分で調合して、オリーブオイルとビネガーと塩コショウで。

米井:そうですね、いろいろなスパイスを入れてもいいと思います。僕はオイルフリーのドレッシングを食べないようにしています。オイルフリーの代わりに、炭水化物の由来の糖質が入っていることがあるので。2:2:6の範囲内なら、オイルはある程度必要です。20%だと物足りない方もいるかもしれませんが、多くても30%に抑えてください。逆に少なすぎるのもダメです。油をとらないと皮膚がカサカサになってしまいますよ。

おやつが食べたくなるのは血糖スパイク?

——食べる時間帯に関して、研究でわかっていることはありますか?

米井:はい。まずは、朝食を抜かずに、朝昼晩3食食べたほうがいいということ。夕食は寝る前2時間以上はあけたほうがいいですね。同じカロリーのものを食べても、遅い時間帯のほうが血糖スパイクが起こりやすい。お相撲さんなんかはあえて夜遅く食べて、体重を増やしたりしますけど。

——やっぱり朝食は必要ですか?

米井:朝は食べてください。朝食には非常に重要な働きがあります。英語で朝食のことをブレイクファスト(breakfast)って言いますけど、ファスティング=断食や飢餓の状態をブレイクするのが朝食なんですね。それによって体内時計と24時間のリズムが修正されるんです。

朝食をとらないと太りやすいとか、脳血栓や高血圧などの病気を起こしやすいというデータもあります。もっと短期的に見ると、朝食を抜いて昼食をとると、昼食時に血糖が上がりやすいんですよ。

——朝はしっかりとって、夜は早めに食べて。

米井:あと、胃の中が空っぽになった空腹感を感じてから食べたほうがいいですね。ただ、朝ごはんを食べたのに10時くらいにお腹が空いちゃうという場合は、血糖スパイクが起きてインスリンが過剰に出ているのかもしれません。

昼食をちゃんと食べたのに3時のおやつがほしくなるとか、夕方5時にはお腹が空いちゃうとか。そこで急に血糖が上がるものを食べるのはよくありません。適切な空腹感を得るためにも、よく噛んで、ちょうどいい時間に2:2:6の食事をとる生活を続けましょう。

(第4回へ続く)

■動画で見る方はこちら