閉経前後の10年間を指す「更年期」。月経のある人にとっては、身体の大転換期とも言えるこの時期。どんなことが起こるのかわからなくて怖い、自分の身体に起きていることがわからなくて怖い……といった不安を抱えている人も少なくないのでは?

そこで、2021年10月に『いちばん親切な更年期の教科書【閉経完全マニュアル】』(世界文化社)を上梓した、産婦人科医の高尾美穂先生に、なぜ今「更年期」が注目されているのか、この時期をどのように捉えたらよいのか、お話を伺いました。全3回のインタビューの第2回をお届けします。

生理を語るときの世代間ギャップ

——女性の身体の変化って、あまりオープンに語られませんよね。生理については、生理をテーマにした映画が出てきたりSNSでの発信が活発になってきたりしていますが、更年期はまだ語る人が少ないように思います。

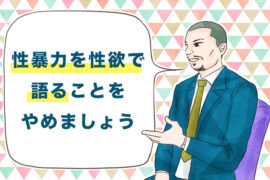

というか、まだ「あの人(様子がおかしいから)更年期なんじゃない?」とか「閉経したから女じゃなくなった」など、女性を貶める悪口として使われることもありますし。そういう使われ方をなくしていきたいと思うのですが、「更年期」に対するイメージについて先生はどう思いますか?

高尾美穂先生(以下、高尾):生理について語ることがオープンになっているのは、まだまだ、若い世代のごく一部だと思います。生まれた時から(社会で)ピルが使われている世代には、前向きに生理をとらえている方も多いように感じます。日本で低用量ピルが承認されたのは1999年です。つまり、現在40代の人たちが生理で困っていた20代の頃には世の中にピルがなかった。この年代の親たちが子どもに「生理で困ってもピルがあるから大丈夫だよ」と言えるかと考えると、難しいですよね。

——自分たちが使ったことのないものですからね。

高尾:知識のアップデートができていない親世代は不安を感じる一方で、娘世代はインターネットから新しい情報が次々と入ってくる。こんな時代なので、年代によって受け入れの差があることはある意味、当然だと思いますし、生理に関してはここ数年、若い世代において、よりオープンになってきた印象もあります。

『生理ちゃん』に関しては、女性目線のとらえ方とは少し違うイメージもあるように感じますが、いずれにしても、話題が出ること自体は大きな進歩だと思います。メディアでも、以前は広告以外で「生理」という言葉はほとんど使われていませんでしたから。

更年期障害は、例えるなら「遅刻してきた生徒」

高尾:一方、「更年期」という言葉からは「更年期障害」をイメージする人が多い*と感じます。更年期は、あくまで思春期などと同じ「人生においてのある時期」なのですが、どこか良くないイメージがありますよね。

【言葉の定義についてさらに詳しく】更年期、更年期症状、更年期障害、閉経の違い『いちばん親切な更年期の教科書』

——イライラして怒りっぽくなるとか、ほてり、不眠……そういう不調がくると聞くのでちょっと怖いです。

高尾:今おっしゃったような「更年期症状」を感じる人たちは、全体の6割。治療をしないと日常生活に支障がでてしまうほど症状が強く出る人たちは、全体の3割程度です。この場合の3割が「更年期障害」にあたります。要するに、6、7割の人は更年期を迎えてもそこまで困っているわけではないのです。

——更年期がくると、更年期障害もセットなのかと思っていました。

高尾:たとえば、遅刻してきた生徒が教室に駆け込んでくると目立ってしまうように、数は多くなくても目立つ状態のほうに印象が強く残ることはありますよね。更年期も似たようなもので、更年期障害の症状のイメージが強いために、ついそちらに意識が向いてしまうのではないかと考えています。ですから、まずは正しい情報を知ること。知ればそこまで不安に思うことはないと気づけますし、不調を感じても対策方法があると知れば、漠然とした不安を抱えずにすむでしょう。

——まずは当事者の人たちが知ることが大事なんですね。

高尾:更年期を経験していない人が「あの人更年期なんじゃない」と揶揄することに関しても、それはその方の知識が足りないということ。それがもし若い世代の女性であれば、いずれその方も更年期に差し掛かりますから、その頃にでもよいので正しく知ってくださればいいなと私は思います。

共存を意識してみる

——なるべく早く正しい知識を持てば、他者を間違ったイメージで揶揄することもなくなるかもしれませんね。

高尾:「更年期」に、あまりいいイメージがないことは確かなのですが、私自身は(良くないイメージを)撲滅したいとは思っていません。あくまでフラットな目で見たいと考えているからです。

私たちは人生をいろんな時期で分けて考えがちなのですが、私たち自身はずっとこの身体と心で生きていくんですよね。ある時期だけ別の人間になる、なんてことはなくて。ある時期に対して、社会が名前をつけているだけ。更年期もそうです。私は、共存することが大事だと思っていて……。

——共存する。

高尾:はい。人生は積み重ねなので、これまでの生活習慣が更年期の症状としてある程度現れます。もし、PMSの症状がひどくてメンタルダウンの経験があった人は更年期でもメンタルが不安定になる可能性があるから対策を探しておくとか、今の自分に合う漢方がそのまま使えるかもしれないとか。そんなイメージを持っておくだけでも備えになりますから、まず自分の中で共存できるよう準備する。

他者との関係についても、打ち負かしたいとかではなく。更年期の女性も、まだ更年期を迎えていない女性も、更年期を過ぎた女性も、人生において女性のような更年期の大きな変化を経験することのない男性も、当然ですけれど、みんなが同じ場を共有するのが社会です。だから、お互いに想像しあえることが大事だと思います。

経験はそれぞれ違う

——想像力を持つにはどうしたらいいと思いますか?

高尾:これには「自分の物差しで見ない」ことが大事だよとお伝えしたいですね。たとえば、更年期をもう過ぎた方だと、自分の更年期はこうだったから、みんなこんなものだろうと思ってしまうことがあります。生理痛もそうですね。自分の生理痛はこの程度だから、みんなも同じだろうと思ってしまう。だから「2日も休むのはひどくない?」などとなるわけでしょう?

——そうですね。何でも自分を基準にすると、他の人のつらさを無視してしまう可能性がありますね。

高尾:男性も、パートナーや母親など「周囲にいるごく一部の女性の声を、全ての女性の声だと思わない」と頭に置いておくといいと思います。

同じような経験であっても、目の前の人は自分とは違う経験をしているかもしれませんよね。「同じ」ではなく「違い」に想像力を働かせるようにするといいでしょう。

そう考えると、社会が成熟していく中で更年期という言葉について知ってもらう機会が必要だと思いますし、それが今回、みなさんと一緒に考えたかったことでもあります。

最終回は12月10日(金)公開予定です。

(取材・文:安次富陽子)