「閉経したら女じゃなくなるの?」「更年期は誰にでもあるものなの?」「いつ閉経するの」——いつかは訪れると思っていても、その実態がわかりにくい閉経や更年期について、産婦人科専門医・高尾美穂先生がわかりやすく解説。閉経前後からの十数年を上手に乗り切るコツをお伝えする『いちばん親切な更年期の教科書【閉経完全マニュアル】』(世界文化社)が10月13日に発売されました。女性の人生の大転換機である40代。人生100年時代を健やかに過ごすために必要なこととは? 特別に全4回にわたって本書の一部を公開します。第4回は婦人科で行われる治療について紹介します。

不調をいますぐ治したいなら、婦人科へGO!

40代になったら婦人科のかかりつけ医を持とう

月経周期が乱れ、気になる更年期症状があったら、まずは婦人科に相談しましょう。

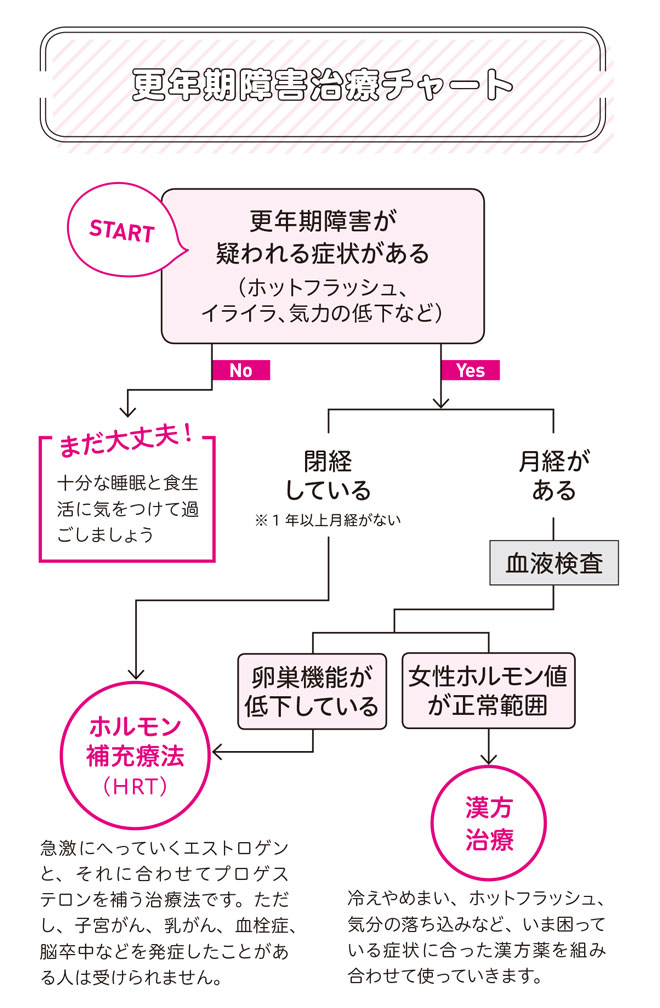

更年期の不調の多くは、卵巣がエストロゲンを作れなくなることが原因で起こります。そこで、足りなくなったエストロゲンを物理的に足そうというのが、ホルモン補充療法(HRT= Hormone Replacement Therapy)の考え方です。HRTは更年期症状を劇的にやわらげるだけでなく、閉経後の健康維持にも大いに役立ちます。

また、体質に合わせて処方する漢方治療は、更年期症状の改善に効果的です。とくに不眠やめまい、イライラ、うつ状態といった精神症状に効果を発揮します。

女性の体は女性ホルモンの働きによってダイナミックに変化します。閉経後の約40年を健康でイキイキと過ごすには、更年期の過ごし方がとても重要。婦人科のかかりつけ医を持つことで、更年期以降の長い人生を快適に過ごせるようになります。

どんな治療があるの?

婦人科では治療方針の決定に際し、次のような診察・検査が行われます。

◇受診・問診

初診では問診票や更年期指数(SMI)の記入、医師による聞き取りが行われます。肥満ややせ過ぎなど、気になることをまとめておくほか、月経周期・月経期間・最終月経がいつだったか、既往症、家族歴、現在服用中の薬やサプリメント、直近の健康診断の結果などをまとめて準備しておくとスムーズです。このほか、甲状腺疾患、糖尿病、肝臓 病、腎臓病などの持病やその合併症もチェックします。

◇検査

問診により更年期障害が疑われる場合は、必要に応じて次のような検査を行います。

1. 内診

子宮や卵巣の状態を確認します。更年期世代は婦人科系の病気のリスクもあり、病気の早期発見にもつながります。

2. 血液検査

血液中の女性ホルモンの濃度を調べて、更年期に該当するかどうかをチェックします。

・E2(エストロゲン値)

・FSH(卵胞(らんぽう)刺激ホルモン値)

・LH(黄体(おうたい)形成ホルモン値)

コレステロール、中性脂肪、肝機能、貧血などの基本的な数値もチェックします。

3. 乳がん検診

乳がんの有無を調べるため、触診やマンモグラフィ、超音波検査(エコー)などを行います。

4. 子宮体(たい)がん・子宮頸(けい)がん・卵巣がん・子宮筋腫・子宮内膜症を念頭に検査

女性にリスクのあるがんの有無を調べるため、超音波検査や細胞を採取して検査します。子宮筋腫や子宮内膜症の有無、卵巣の状態もチェックします。

5. 骨密度の検査

骨密度も女性ホルモンと深く関係しています。DEXA(デキサ)法と呼ばれる検査で骨の量そのものを測定し、正常の70%以下だと骨粗しょう症と診断されます。

つらい症状の原因がエストロゲンの減少によるものだとわかれば、婦人科での治療がスタート。HRTや漢方での治療が検討されます。

■書籍情報

『いちばん親切な更年期の教科書【閉経完全マニュアル】』(世界文化社)1,760円(税込)好評発売中