「保護犬」「保護猫」と聞くと、どんなイメージを抱くでしょうか? 飼い主に捨てられたり、迷子になったり、保健所に持ち込まれたりなど、さまざまな事情で保護された犬猫のことを指します。

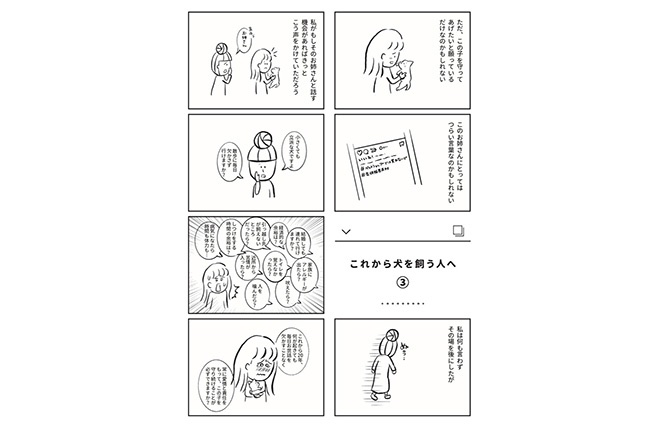

そんな犬猫たちの保護活動に約10年間携わり、2018年からインスタグラムでもマンガを発信しているtamtam(タムタム)さんによる初の著書『たまさんちのホゴイヌ』(世界文化社)が、10月28日に発売されました。

同書には、公益財団法人の保護施設で多くの犬猫の命に触れたあと、「生体販売の根源が知りたい」という思いからブリーダー犬舎に勤め、現在は個人で行き場を失った犬猫を預かり里親を探す“一時預かりボランティア”を続けているtamtamさんによる、これまでの経験や思いが込められています。

「優しさだけでは犬猫は飼えない」「『命に対する責任』に一人でも多くの人が向き合ってくれますように」とつづるtamtamさんにお話を伺いました。最終回は、「ペットブームの陰で起きていること」をテーマに伺いました。

tamtamさん

「渡したくない?」譲渡の際にデメリットを多く主張する理由

——コロナ禍でペットを飼う人も増えました。コロナ禍真っただ中の2021年には、動物愛護協会とACジャパンの「その一目惚れ、迷惑です。」というCMも話題になりました。

tamtamさん(以下、tamtam):保護犬にもかなり関心が集まりました。ただ、保護犬かペットショップの犬かを選ぶときに、ペットショップで買う人が7~8割と、まだまだ多いのが現状です。そして、どちらも需要が上がっているので、ペットショップも儲かっていれば、保護犬の需要も上がっています。

ペットショップで飼ったことをきっかけに保護犬を知った方も多くいらっしゃるので、デメリットとメリットを話すには、これから5年、10年のスパンで見ていく必要があるかなと思います。

ただ、飼えなくなって手放してしまう事例もすごく多くて。旅行に行けないからという理由で手放したり……。

——うちにも猫がいるのですが、信じられないです。だったら飼わなければいいのに……。

tamtam:はじめは、「ペットホテルに預ければいいや」と思っていても、その子がペットホテルに合わない場合もあります。普段は家の中を自由に歩き回っていて、ケージに慣れていない子が、いきなり狭いケージに入れられて、一晩中ずっと鳴き続けてご飯も食べない。そうなると、命が優先だから、飼い主の元に返されます。あとは、引っ越しだったり、経済的な理由だったり、病気になる子ももちろんいるので。最近は先天性の病気も多く、保険に入っていない場合など、治療や通院でお金もかかってしまい、それが理由で手放す人もいます。

——日本動物愛護協会が「飼い主に必要な10の条件」を掲載していますが、飼い主側の責任と知識が必要になってきますね。

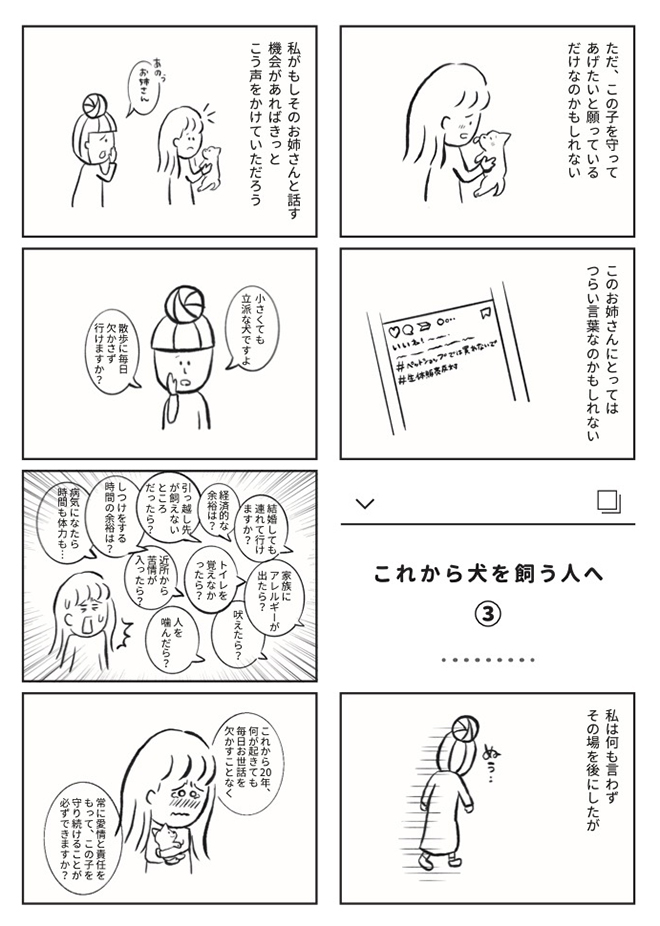

tamtam:デメリットを話さずに譲渡してしまう保護施設や保護活動者もいます。いなくなればOKという考え方をする人もいるんですけど、私はある程度のデメリットは説明しますね。私は譲渡する際に、「最初は夜鳴きが続くので、一週間は寝られないと思ってください」とか、「なつくまでに年単位で時間がかかりますよ」とか、「子犬だから物を壊しますよ」とか、デメリットもきちんとお伝えします。でも、デメリットを知ったうえで、飼うかどうかを考えてほしいんです。

——物は壊すし、トイレはなかなか覚えないし、ご飯やトリミング代はかかるし……。確かに、負担は大きいですね。

tamtam:犬の飼い主さんはみんなそうなんですけど、溺愛しているがゆえに、あまりデメリットに気づいてないんですね。私ももちろんそうなのですが(笑)。

うちも最初は、夫が「犬がソファかじってるよ!」「猫が爪とぎして傷が入ってる!」って、すごくビックリしてたんです。そのたびに、「そりゃあ犬だからね」「そりゃあ猫だからね」みたいな(笑)。犬や猫に慣れている人からするとわりと驚くことでもないんですよね。

ただ、初めて動物を飼う人は、負担だと思うことがあるかもしれない。実際に、猫を譲渡したら、2~3日後に「毛が結構抜ける」という理由で返ってきたことがあります。うちに見に来てもらったときに、実際に猫とふれあってもらって、全員毛だらけになって帰ったのに、飼ってみると「毛が抜ける」って言われて。「だって、毛が生えてる猫ですよね?」という話が、本当にあるんですよ。

——そんなことがあるんですか。

tamtam:保護犬、保護猫というものが美化されてるみたいで……。実際に飼ってみたら、そこにいるのはただの犬であり、猫であり、人間じゃないんです。いくら私が人間のように接していても、それは犬であって猫であるということを分かってほしい。だから、私はデメリットばかり話すんです。その子が2回目の里親に引き取られたときも、「本当に毛が抜けますよ! ほら!」ってしっかりアピールしました(笑)。

「飼いやすい」に飛びつく前に考えてほしいこと

——繰り返しになりますが、飼い主側の知識も必要ですね。

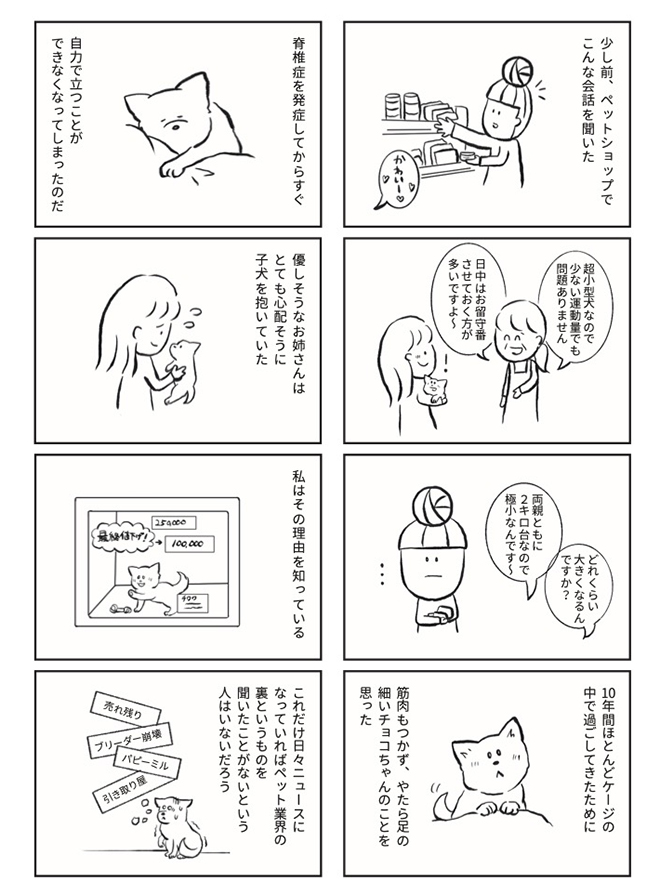

tamtam:あるペットショップで、チワワが売られていたんですけど、「留守番向きの子ですよ。みなさん、ケージで飼われています」「運動量も少ないので、室内だけで十分です」とか言われていました。でも、うちにいたチワワは、1日3時間とか平気で散歩していたんです。つまり、チワワはチワワでも、いろんなチワワがいるよねって。活発なチワワもいれば、怖がりなチワワもいれば、凶暴なチワワもいるし。それを「チワワだから大丈夫ですよ」と言われて、うのみにする人が多いんですよね。プードルなんかも小型犬ですが、全身運動だったり、ジャンプだったり、中型犬以上の活動量が必要な場合もあります。

私が勤めている動物病院にも、「協調性がない」という犬がきて、散歩について聞くと「10分程度だ」って飼い主の方が言うんです。「それくらいで大丈夫ですよ」と言うペットショップ側の問題でもあるのですが、動物病院でも動物トレーナーさんでも、誤った知識を持って、それを飼い主さんに伝えてしまうこともあるので……。

何が大事なのかと言うと、飼い主がその子のことをちゃんと見ないといけないんです。「どれだけの運動量が必要で、何をしているときが幸せなのか?」ということは、十人十色、犬だって同じです。その子にとって何が大切なのか、ペットショップが説明したり、本に書いてあったりするものじゃないですよね。目の前にいる飼い主がしっかり向き合わなきゃいけない問題です。

——知識も大事だし、目の前にいる動物に寄り添うということですか?

tamtam:そうです。飼い主がその子のことをちゃんと見て、生活を全部見直さなきゃいけない。ほえるからと言ってたたいたり、どなったり、気管虚脱をしたり、部分的に直そうとしてもダメなんです。

飼い主に「なぜほえるんですか?」と聞くと、「分かりません」と答える方も多いです。結局、ほえるから苦情が来て、「もう飼えない」って言うんですけど、実際に行ってみたら、全然散歩をしてなくて、「そりゃあ犬だって不満だわ……」ということが実際にあるんですよね。

だから、飼う前にまず考えなきゃいけない。もちろん、犬種のことを調べるのもいいですけど、生まれた時からある程度、その個体によって性格は決まっているものです。その性格に合わせて、しつけの仕方や接し方って変わってくるんです。自分たちの生活がその子に合っているか、合っていないのなら、犬に合わせることもあるし、犬に合わせてもらうように教えていく必要がありますよね。

もし、怖がりな子だった場合は、ドッグランやドッグカフェは向きません。休日は、その子と一緒にキャンプをしたいと思っていても、怖がって脱走するから、連れて行けないかもしれません。つまり、自分が描いていたイメージとまったく違ったときに、「どれだけ一緒に寄り添えますか?」「どれだけその子に合わせられますか?」ということを意識してほしいんです。

——飼う前に、犬や猫への思い込みを捨てたほうがいいかもしれませんね。

tamtam:例えば、犬って、飼い主が家に帰ってきたら、尻尾を振って喜ぶイメージがありますよね。でも、うちの保護したばかりの野犬たちは、私が家に帰ったらバーッと逃げますよ(笑)。隅でブルブル震えだすんです。そんなことを続けられたら、ビックリすると思います。だから私は、野犬をお渡しするときは、「犬という認識は捨ててください。野生のキツネを飼うと思ってください」と説明しています。だって、野生のキツネを飼う知識なんかないから、ちゃんと学ぶじゃないですか。「どうしたらいいのかな?」って考えるだろうし。でも、それが犬という認識になってしまうと、考えることをやめてしまうんですよ。

——確かに、野生のキツネを飼っていると思ったら、イメージと違うことしてても「まあ、キツネだしな」って思うかもしれない。

tamtam:飼う前に、自分が持っている犬なり猫なりへのイメージを全部捨ててほしいと思います。例えば、保護施設で「この子はこういう子ですよ」という説明を受けて、トライアルする場合、まずやるべきことは「その子のことを知る」こと。これが一番大事だと思います。それで私は、知る一歩手前の状況をつくっていきたいと考えて、今マンガを描いています。

「犬のためにできることは?」と思ったら…

——最後に、読者へのメッセージをお願いします。

tamtam:マンガや絵を通して保護犬のことを発信していると、「犬のために私ができることは何ですか?」とおっしゃる方が多いんです。でも、そこで考えていただきたいのが、例えが悪いかもしれませんが自分が会社の社長だとして、知らない人がいきなり来て、「私に何ができますか?」と聞かれても、驚いてしまいますよね。だって、その人が、どんな人で、どんなスキルがある人で、何をしたいかなんて、初対面の私には分からないんですから。

自分で調べれば、犬関係のボランティアはたくさんあるし、地域の自治体や保護施設でもやっていることはさまざまです。散歩のボランティアだったり、洗濯のボランティアだったり、寄付のボランティアだったり。だから、まずは自分で調べてほしいですね。

もっと言えば、実は私だって「犬のために何をしたらいいのか?」というのは分かってないです。分かってないからこそ、保護施設に行って、ブリーダーに行って、動物病院に行って、インスタグラムをやって、個人で一時預かりをして、里親を探して……。本当に試行錯誤なんですよね。「どうやったら、この子たちが幸せな未来を築けるんだろう?」というのは、私にも確証がないんです。だからこそ、自分でやっているんです。

ボランティアをする時間がなければ、寄付をすることでもいい。それもできないなら、いろんなコラムを読んで、ビュー数を上げて、注目度に貢献するとか。デザインが得意な人は、「譲渡会のポスターを作りますよ」でもいいし。ほかにも、マーケティングの本を読んで、人が行きたくなるような文章を書いたり、企画を提案したり……。

そうしたら、保護犬に焦点が当てられる機会が増えるかもしれない。できることはゼロじゃないし、やれることは自分で探さないといけないと思うんです。保護している人は犬猫を保護することしかできないし、人によって手伝えることは違いますよね? だからこそ、みんなでサポートしながらやっていこうとなればいいなと思っています。

——コラムを読んで、ビュー数を上げることでも貢献できるんですね。

tamtam:やっぱり、注目度が上がらないと、情報が偏ってしまうから。そうなると、ブリーダーが、保護施設だと称して、奇形がある子とかを保護犬として譲渡して、お金儲けをする場合もあるので……。いろんな情報があれば、正確な情報をある程度は把握できるようになると思います。

——最近は、「ふるさと納税」でも寄付ができますよね。

tamtam:そんなふうに支援するのもアリだと思います。正直、私も全然、自分に何ができるか分かりません。絵やマンガを描いて発信することなのか、それとも野犬を慣らすことなのか……。まだ全然分かってないので、とりあえずやってみようって。だから、自分でできることを自分で探して、一歩踏み出すということを考えてほしいなと思います。