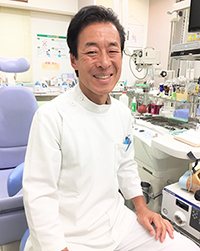

自分や周囲が回転するように感じる「ぐるぐるめまい」や、体が浮くような「ふわふわめまい」でつらい思いをすることはありませんか。めまいの種類、特徴、治療法やセルフケアについて、耳鼻咽喉科・気管食道科専門医で『免疫入門 最強の基礎知識』(集英社新書)の著書がある遠山祐司医師に連載でお話しを聞いています。

前回(第6回)は、めまいの中でも激しい症状の「メニエール病」の特徴と受診のタイミングについて聞きました。今回はその治療法について尋ねます。

「ストレス対策」「水」「薬」で治療する

——メニエール病の症状とは、回転性のぐるぐるめまいが10分から数時間も続き、程度も激しいこと、その前兆として、「耳閉感(耳が詰まる感覚)」「耳鳴り」「難聴」があること、くり返すと聴力が低下するということでした。では、どのように治療をするのでしょうか。

遠山医師:メニエール病は、お話ししたように(第6回)、耳の奥の内耳という部分のリンパ液が増え過ぎて、水ぶくれのようになることが原因で発症します。

治療ではまず、問診でめまいの状態や頻度、タイミングなどを詳しく聞き取ります。次に、症状によって、眼振検査(第3回参照)や聴力検査などを行います。

そしてメニエール病と診断された場合は、「ストレス対策」「水分摂取」「薬による治療(薬物療法)」を中心に治療をします。

発症にはストレスが関係するため、まずは生活習慣の見直しを実践してもらいます。具体的には、睡眠時間を7時間はキープする、栄養のバランスがとれた食事を毎日3回とる、疲れる前に休息する、仕事時間を調整する、ウォーキングやストレッチ、軽い筋トレなどの運動を毎日30分~1時間は続ける、趣味の時間を楽しむ、などです。これはメニエール病の初期には重要な治療法で、効果的でもあります。

また、メニエール病の発作の急性期には、悪心・おう吐で脱水傾向になるため、その補正として、7%の炭酸水素ナトリウムの点滴をすることもあります。日ごろは水を十分に飲むようにしてもらいます。ただし水分補給は心臓や腎臓に病気がある場合は注意が必要なので、医師の管理のもとで行ってもらいます。

——薬による治療とは、具体的にどうするのでしょうか。

遠山医師:生活習慣の見直しをしながら、症状に応じて薬を処方します。具体的には、尿の量を増やして内耳の水ぶくれを軽減するための「利尿薬」、内耳の血流を促進する「循環改善薬」、めまいを抑える「抗めまい薬」、末梢神経の働きを回復する「ビタミンB12製剤」、不安が強い場合に用いる「抗不安薬」などがあります。

——それらの薬でもあまり改善しない場合はどうしますか。

遠山医師:内耳の炎症を抑える「ステロイド薬」を内服または点滴することもあります。また重症例に限って、公的医療保険の適用ではありませんが、抗菌薬(ゲンタマイシン)を注射器で鼓膜の奥にある鼓室(こしつ)という部分に直接注入する「鼓室内注入術」を用いることもあります。

保険適用になった自分でできる「中耳加圧療法」とは

——新しく公的医療保険が適用になった治療法があるそうですね。どのような方法ですか。

遠山医師:重症のメニエール病の場合、「中耳加圧治療」という治療を行うことがあります。自宅で自分で小型の専用の医療機器を使って耳に圧力をかけ、内リンパ液の流れを改善する方法です。

具体的には、事前に「表面麻酔をして鼓膜を切開し、そこに数ミリの鼓膜チューブを挿入する」処置をします。その後、患者さんは病院から小型の機器をレンタルして、原因側の耳に耳栓のようなチューブの先端を挿入し、機器の開始ボタンを押すのみです。1回約3分か5分間(機器による)、1日に2回、自分で実践します。

また機器といっしょに渡される「月間症状日誌(通称・めまい日誌)」に、①めまいのレベル、②自覚的苦痛度、③日常の活動レベルの3項目について記入し、月に1度の受診時に持参してもらいます。

この治療は耳鼻咽喉科専門医の診断のもとで可能で、2018年に公的医療保険が適用になっています。費用は3割負担の場合で月に約6,000円です。

ただし、どこの耳鼻咽喉科でも取り扱っているわけではありません。また、すぐに機器がレンタルできるわけではなく、待機が必要な場合もあります。受診前に、医療機関のホームページや電話で確認をしましょう。病院を探す場合は、以前にも紹介した「日本めまい平衡医学会」認定の「めまい相談医」の一覧を参考にしてください。

——そうした治療でも改善が見られない場合はどうするのでしょうか。

遠山医師:内リンパ液の排出を促す「内リンパ嚢(のう)開放術」という手術や、三半規管から脳へつながって平衡感覚をつかさどる「前庭(ぜんてい)神経」を切断する手術を検討します。

聞き手によるまとめ

メニエール病は仕事や生活に支障をきたすつらい症状ですが、初期なら生活習慣を見直してストレスケアをすることが有効ということです。また、薬の服用のほか、重症の場合は自分で自宅でできる最新の治療法が公的医療保険適用になったことは朗報でしょう。耳の異変を感じたり、めまいが長く続いたりする場合は、とにかく早めに耳鼻咽喉科を受診したいものです。

(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)