「この不調、何科へ行けばいい? 診療科ナビ」と題した記事を連載しています。この症状のとき、どの診療科を受診すればいいのかわからない…そんな疑問や迷いはありませんか。これまでに、第1回は消化器内科について、第2~4回は精神科、第5回は心療内科について紹介しました(各記事は文末のリンク先を参照してください)。

今回は、「耳鼻咽喉科」ではどういう症状を診察するのか、『免疫入門 最強の基礎知識』(集英社新書)の著書がある耳鼻咽喉科・気管食道科専門医の遠山祐司医師に尋ねます。

嗅覚、味覚、聴覚、平衡感覚…五感の異常を診る

——耳鼻咽喉科と聞くと、中耳炎や鼻炎、扁桃腺が腫れたときなどに受診する科というイメージですが、実際にはほかにも多くの部位を診る科だそうですね。

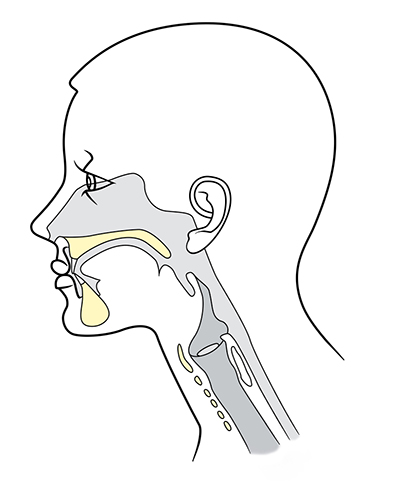

遠山医師: 耳鼻咽喉科では、耳、鼻、のどを診療するのですが、医学的には、「頭頸(とうけい)部」と呼ぶ、脳から下の頭部と鎖骨から上の頸(けい)部にある部位までが専門の領域です。具体的には、耳、鼻の中の空間の鼻腔(びくう)、副鼻腔、口腔、咽頭(いんとう)、喉頭(こうとう)、気管、食道、唾液腺・甲状腺などです。

これらの器官による「嗅覚(きゅうかく)」「味覚」「聴覚」「視覚」「触覚」の五感の多くと、「平衡感覚」にまつわる障害や病気が対象です。耳鼻咽喉科は「感覚とコミュニケーションの医学」と言われます。

身近な病気では、風邪、インフルエンザ、花粉症などのアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎(蓄膿症)、めまい、難聴、中耳炎、外耳炎、いびき、発声、ことば、嚥下(えんげ。飲み込みの状態)の異常などを扱います。

風邪では内科か耳鼻咽喉科かどちらを受診する?

——風邪やインフルエンザの場合、内科か耳鼻咽喉科かと迷います。

遠山医師:風邪の病名は「急性上気道感染症」といい、ウイルスに感染して鼻やのどに炎症をもたらします。内科でも耳鼻咽喉科でもどちらでもかまわないのですが、耳鼻咽喉科の場合は、鼻やのどの症状を専門的に診ること、また鼻やのどの炎症を軽減するために霧状の薬を吸入する、鼻づまりを改善するなどの処置を行います。その処置は一般に内科では行われていないので、耳鼻咽喉科を選ぶ場合のポイントになるでしょう。

インフルエンザが疑われる場合は内科と同様の診察で、検査キットで陽性かどうかを調べて、適切な薬の処方などを行います。

新型コロナウイルス感染症の疑いもある場合は、内科でも耳鼻咽喉科でも、専用の外来を実施している医院を選ぶ必要があります。事前にかかりつけ医に電話で相談するか、自治体のホームページに掲載されている相談窓口に問い合わせましょう。

——新型コロナウイルス感染症(以下・新型コロナ)では、嗅覚障害、味覚障害の症状を訴える人が多いようです。

遠山医師:どちらも耳鼻咽喉科で専門的に扱う病気で、新型コロナだけではなく、風邪やインフルエンザ、花粉症などのアレルギー性鼻炎、また副鼻腔炎でも起こることがあります。

嗅覚障害は風邪の場合でも、完治後に1カ月以上に渡って続く「感冒後嗅覚障害」という病気があります。これは新型コロナによる原因と同様に分類されます。

味覚障害は、舌や上あごにある味蕾(みらい)という細胞のダメージによって起こります。嗅覚障害の影響も大きく受けます。どちらも、治るまでに数カ月~数十カ月を要することは珍しくありません。

——嗅覚と味覚の詳しいメカニズムや検査法、治療法は次回に詳しくお尋ねします。先ほどのお話しにあった、視覚も耳鼻咽喉科の範囲なのですか。

遠山医師:そうです。「眼」そのものの病気は眼科の領域ですが、「眼の動き」に関する病気で多いのはめまいで、これは耳鼻咽喉科の専門です。めまいの原因はさまざまで、メニエール病など、耳の内部の障害で眼の動き、平衡感覚の異常が見られることは多くあります。内科では薬の処方が主になりますが、耳鼻咽喉科では専門的な検査や、リハビリテーションを行う場合があります。

——耳鼻咽喉科で近ごろ多く見られる症状は何でしょうか。

遠山医師:めまいのほか、突発性難聴、花粉症などのアレルギー性鼻炎です。

突発性難聴とは、ある日突然、音が聴こえにくくなる病気です。原因がわからないことが多く、ストレス、疲労、睡眠不足、また近ごろは、通称「スマホ難聴」と呼ぶイヤホンで大きな音を聴き続けることが原因となるケースが増えています。突発性難聴はすぐに検査をして薬を服用すると治癒する可能性が高いので、急ぎの受診が重要です。

花粉症にはいま、スギ花粉症とダニのアレルギーを根本的に治す「舌下(ぜっか)免疫療法」という治療法が知られています。治療期間に3~5年を要するので根気が入りますが、2割の患者さんが完治し、6割が改善したという報告があるため、開始する患者さんが増えています。

——いびきも耳鼻咽喉科の治療の対象なのですね。

遠山医師:いびきは、睡眠中に気道の入り口ののどがふさがることで起こります。なぜそうなるのかには、扁桃(アデノイド)が腫れる、肥大する、口蓋垂(こうがいすい。のどちんこのこと)が大きい、風邪や鼻炎で鼻づまりが続く、鼻の骨が曲がっている、加齢、また肥満や睡眠時無呼吸症候群(SAS)という病気の場合などがあります。

症状がいびきだけの場合はのどに問題があるケースが多いので耳鼻咽喉科を受診するとよいでしょう。睡眠時無呼吸症候群が気になる場合は、その専門医がいる耳鼻咽喉科や、呼吸器内科、睡眠外来が適切でしょう。

——患者さんが意外に思う病気はほかにもありますか。

遠山医師:口腔の病気のドライマウスは歯科の専門と思われているようですが、唾液腺の障害や腫瘍の診察は耳鼻咽喉科でも診断します。

また、逆流性食道炎も耳鼻咽喉科で発見することが多くあります。のどや胸がひりひりと痛く、酸っぱいものが上がってくるなどの症状があり、のどや食道の入口を検査して炎症が見られる場合、逆流性食道炎の可能性があります。

耳鼻咽喉科では気管食道科の専門医も多く在籍するため、特効薬などでの内服治療や生活習慣の指導などを行います。ただし、食道下部から胃内部までは専門ではないので、必要に応じて消化器内科を紹介します。

聞き手によるまとめ

耳鼻咽喉科の守備範囲の広さには驚きました。身近な病気が多く、鼻と耳、のどの異常のほか、風邪やインフルエンザなど上気道の感染症、めまい、花粉症などアレルギー性鼻炎、睡眠時無呼吸症候群、ドライマウス、逆流性食道炎…感覚器の異常は、こうした複雑な症状をもたらすようです。いずれも早めに受診したいものです。

次回・第7回は耳鼻咽喉科ナビ②として、嗅覚障害について尋ねます。

(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)