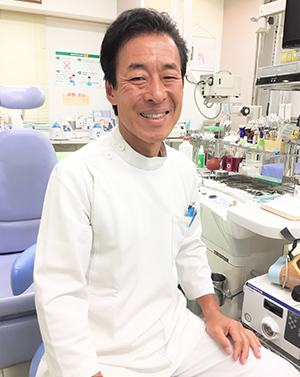

新型コロナやインフルエンザ、風邪、風疹、はしか……感染症予防のために、免疫の実態や仕組み、また免疫を高める方法について、『免疫入門 最強の基礎知識』(集英社新書)の著書がある耳鼻咽喉科・気管食道科専門医の遠山祐司医師に連載にて聞いています。

前回・第12回では、「リンパ液の流れを改善すると免疫反応は高まる」と教えてもらいました。今回は病原体を処理する場所だという「リンパ節」について尋ねます。なお、第1回からの記事は文末のリンク先を参照してください。

リンパ節で免疫細胞がウイルスと闘いを開始

——前回までに、免疫細胞がウイルスや細菌から体と脳を守る免疫反応は、リンパ系(リンパ管、リンパ液、リンパ節、胸腺、脾臓など。第11回参照)で起こっていることや、リンパ液の実態、リンパ液の流れなどを見てきました。

そして、免疫反応が発動する舞台は「リンパ節」だということでした。リンパ節という言葉は耳にすることが多いですが、どういう働きをしているのでしょうか。

遠山医師:まず、リンパ節とは何かについておさらいしましょう。リンパ節は全身に張り巡らされているリンパ管の要所に存在する、1~25㎜ぐらいの豆粒大の器官です。体内に400~700個ほど存在します。

大きなリンパ節は、耳、あご、のど、鎖骨(さこつ)、両わきのそれぞれの下、おなか、脚の付け根、膝(ひざ)などにあり、体にとって危険な病原体や異物を通過させないように働いています。

——風邪をひいたときにのどが痛むと、「リンパ腺が腫れる」と言いますね。

遠山医師:それはのどのリンパ節を指しています。実際には「腺」ではありませんが、同義です。

リンパ節は免疫反応にとってとても重要な「場所」です。なぜかというと、リンパ液中のウイルスや細菌と免疫細胞は、ここで闘いを開始するからです。免疫細胞にとって、闘いの舞台といえます。

リンパ節では多くのリンパ液が長くとどまる

——リンパ節が免疫反応の舞台ということであれば、そこに免疫細胞がたくさん存在するわけですね。

遠山医師:そうです。リンパ節の中は複数の部屋に分かれていて、各部屋に免疫細胞であるリンパ球が集まっています。

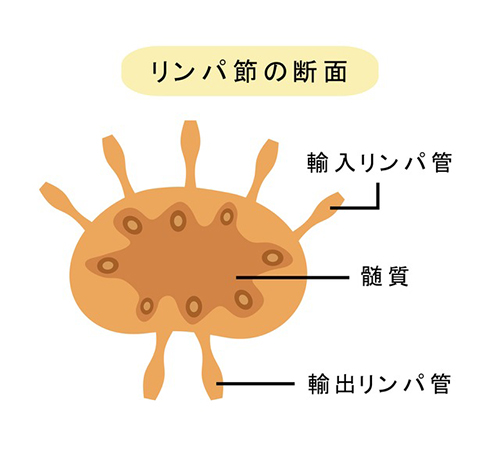

リンパ節にリンパ液を注ぎ込む管を「輸入リンパ管」といい、送り出す管を「輸出リンパ管」といいます。リンパ節にリンパ液が入る管と出ていく管は決まっているわけです。逆流はしません。

また、輸入リンパ管より輸出リンパ管のほうが数が少ないために、リンパ節の中ではリンパ液が長くとどまっています。そのため、病原体と闘うチャンスが生じるわけです。

リンパ節は病原体の処理と捕獲を報告する場

——では、リンパ節の中で免疫細胞はどのように働いているのでしょうか。

遠山医師:リンパ節で働く免疫細胞は、おもに第5回で紹介した、リンパ球の一種のT細胞、B細胞、また、B細胞がパワーアップした形質細胞(抗体産生細胞)、病原体をぱくぱく食べるマクロファージや報告係の樹状細胞などです。これらの細胞がネットワークをつくって、これまでお話ししてきた「獲得免疫」の反応を展開します。

具体的には、リンパ液に乗ってきたウイルスや細菌(抗原)は、リンパ節内でマクロファージによって食べられるなどして処理されます。がん細胞も処理されますが、しきれなかったものがリンパ節で増殖することはあります。これを「リンパ節転移」といいます。

また、ウイルスや細胞を体の末梢でつかまえた樹状細胞は、リンパ液に乗ってリンパ節にやってきて、「つかまえたよ!」とT細胞に報告します。これを「抗原提示」といいます。するとT細胞は活性化して、自分のコピーをたくさんつくり出します。自己増殖を開始して、「ヘルパーT細胞」や「キラーT細胞」(第5回参照)に変身していくのです。

キラーT細胞はウイルスや細菌を直接攻撃します。またヘルパーT細胞はB細胞を活性化しますが、それは形質細胞となり、大量の抗体を産生して体液中に分泌します。免疫ができていくとイメージしてください。

それに、ヘルパーT細胞やキラーT細胞、B細胞の一部は記憶細胞として血液中に残り、次回、同じウイルスや細菌が侵入してきたときにはすばやく増殖して抗体をつくります。はしかや風疹など一部の感染症は一度かかると二度はかからない、またかかっても軽症ですむという仕組みができていきます。

「リンパ節が腫れるといった炎症の症状は、免疫細胞がウイルスや細菌とこのように闘っている証」です。体や脳のどこかが炎症を起こしているときは、免疫細胞にがんばってもらうために、安静にして睡眠を十分にとるようにしましょう。

聞き手によるまとめ

リンパ節の中で多くの種類の免疫細胞がタッグを組み、それぞれの役割を担いながらウイルスや細菌と闘う様子がいきいきとイメージできました。その驚嘆するようなチームワークには、免疫をつくるための仕組みが備わっているようです。次回は、「扁桃(へんとう)腺が腫れる」とはどういうことか、のどのリンパ組織について紹介します。

(構成・取材・文 品川 緑/ユンブル)