免疫のしくみについて理解を深めようと、「免疫って何? 高めるにはどうする?」と題して、感染症や免疫に詳しい耳鼻咽喉科・気管食道科専門医で『免疫入門 最強の基礎知識』(集英社新書)の著書がある遠山祐司医師に連載でお話しを聞いています。

これまで、免疫とは、ウイルスや細菌から体を守る複雑で高度なシステムであること、その担い手は白血球の一種の多くの免疫細胞であること、その免疫細胞たちの働きなどについて紹介してきました。

今回は、読者からの質問の、「免疫細胞は、体のどこで生まれてどこで育ち、どこでウイルスや細菌と闘っているのでしょうか」についての答えを遠山医師に尋ねました。なお、これまでの回は次の記事を参照してください。

免疫細胞はどこで生まれている?

——これまで、自然免疫、獲得免疫の段階で、主役、わき役、ヘルパーとなる免疫細胞たちを紹介してきました(おもに第5回参照)。免疫細胞とは白血球の種類であり、リンパ球(T細胞、B細胞、ナチュラルキラー細胞)、好中球、マクロファージ、樹状細胞…まだまだあるとのことですが、これらの細胞はどこで生まれるのでしょうか。

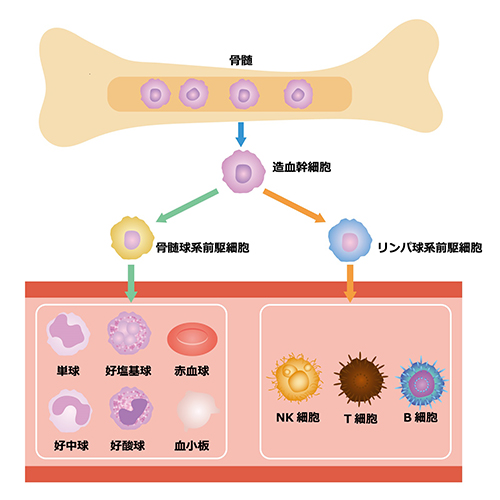

遠山医師:まず、免疫細胞はすべて、骨髄(こつずい)にある「造血幹細胞」(ぞうけつかんさいぼう)からつくられます。骨髄とは、骨の中心部分のことです。骨髄には、「白血球・赤血球・血小板のもとになる造血幹細胞がある」のです。

幹細胞とは、あらゆる種類の血球が枝葉だとすると、その元となる木の「幹」という意味です。

——免疫細胞は、骨の中心部分でつくられるのですね。では、全身のうち、どの部位の骨でつくられるのですか。

遠山医師:幼児のころは全身の骨でつくられますが、加齢とともに腕や腿(もも)の骨ではその機能は失われていきます。成人では腕や腿以外、とくに胴体部の脊椎(せきつい)・胸骨・肋骨(ろっこつ)・骨盤でその機能が活発です。

獲得免疫の主役の細胞は「胸腺」で育つ

——では、骨髄でつくられた免疫細胞は、どのようにして全身を巡るのでしょうか。獲得免疫の主役のT細胞、B細胞は、それぞれ成熟する場所が違うそうですね。

遠山医師:リンパ球の一部は未熟なまま「胸腺」に移動し、そこで育って(分化・増殖)、T細胞になります。「胸腺? どこ? 知らない」という人も多いのですが、胸腺とは、胸の中央の胸骨の裏側で、心臓と大動脈の前にかぶさるように位置する器官のことです。未熟なT細胞がぎっしりつまっています。ここで成熟したT細胞は、やがて全身のリンパ組織へ旅立ちます。

一方、B細胞は骨髄の中や、また、胃の後ろにあるにぎりこぶし程度の大きさの「脾臓(ひぞう)」で成熟します。

免疫細胞がウイルスや細菌と闘う場所はどこ?

——これまでのお話しから、成熟した免疫細胞たちは、体内でウイルスや細胞と闘って撃退しているのですよね。いったい、体のどこで闘っているのでしょうか。

遠山医師:おもに、リンパ系です。順を追って説明しましょう。お話ししてきたように、免疫細胞は白血球の一種の血球であり、血液とリンパ液に乗ってウイルスや細菌がいないか、全身をパトロールしています。

血液は血管を、リンパ液はリンパ管の中を通り、血管もリンパ管も全身に張り巡らされています。そして、リンパ球(免疫細胞のひとつ)の一部は、動脈から毛細血管を通りながら、血管の外に染み出しています。

その染み出した液体は、細胞と細胞の間を巡るようになります。これを「組織液(間質液・細胞間液・細胞間リンパ液とも呼ぶ)」といい、リンパ液の源流となります。透明で無色か、部位によっては黄色みを帯びています。

——切り傷やすり傷を負ったときに、血液とともに無色の液体が出てきますが、それですか。

遠山医師:それが組織液です。組織液は血液中の栄養分や酸素を細胞に渡して、細胞からは老廃物(二酸化炭素やアンモニアなど)を受け取って血液に渡す働きがあります。血液と同じように重要です。

その組織液は細胞間を循環したのちに、リンパ管に取り込まれます。この時点でリンパ液となるのです。

リンパ管のあちこちには、「リンパ節」という1~25㎜ほどの豆粒のような大小の組織が存在します。このリンパ節は、首のまわり、あごの下、鎖骨(さこつ)の下、わきの下、足のつけ根(そけい部)、肺の内側、おなか、骨盤内に多く集まっています。ここでもリンパ球の一部が分裂して増殖しています。

そしてリンパ液中を流れてきたウイルスや細菌は、リンパ節で免疫細胞にとらえられて破壊され、食べられます。リンパ節は、ウイルスや細菌が全身へ広がるのを防ぐ舞台となっているわけです。

——風邪をひいたときに、首のリンパ節が腫れることがあります。

遠山医師:免疫細胞たちがその場所でウイルスと闘っているからです。第4回で説明した「炎症」の状態です。

もうひとつ、脾臓も、マクロファージや樹状細胞が血液中に発見した病原体を食べてくれる場所です。リンパ球などが抗体をつくる獲得免疫の働きを担います。これらの器官をまとめて「リンパ系」と呼びます。

つまり、免疫細胞が働く場所は、胸腺、血管、リンパ管やリンパ節、脾臓などのリンパ系

になります。場所や働きを整理しておきましょう。

聞き手によるまとめ

免疫細胞は骨の中心部で生まれて、一部はそこで成長し、ほかの一部は胸腺や脾臓に移動して成熟する、その後、血液やリンパ液の流れに乗って全身を巡り、病原体を見つけてはリンパ節などで免疫反応を起こしてやっつけるということです。「リンパ液の流れを改善する」という表現をよく耳にしますが、それはどうやら免疫の状態と深く関わっているようです。

そこで次回・第12回は、気になるリンパ液の流れかた、リンパ節の働きについてさらに詳しく尋ねます。

(構成・取材・文 品川 緑/ユンブル)