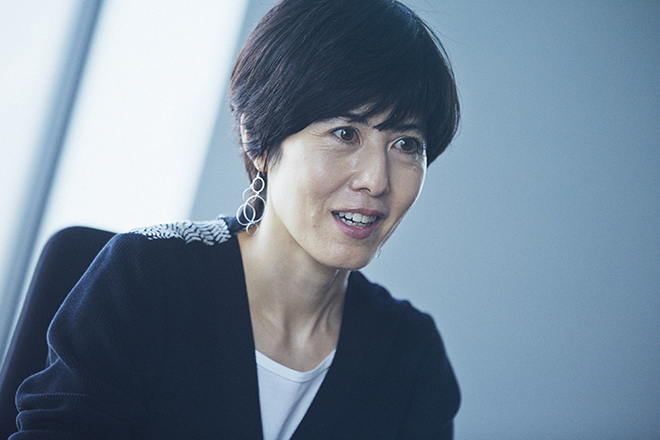

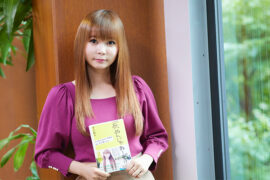

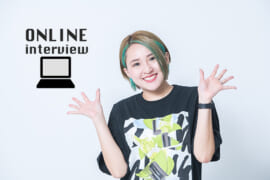

タレント、エッセイストとして活躍中の小島慶子さんが、5月12日に「サイボウズ 東京オフィス」(東京都中央区)で開催された「メディアと表現について考えるシンポジウム」の第3回「炎上の影に『働き方』あり!メディアの働き方改革と表現を考える」でモデレータを務めました。

シンポジウムでは、財務省の福田淳一・前事務次官のセクハラ事件に関連して、メディア業界のセクハラの実態や24時間体制の長時間労働について議論され、「多様性」とはかけ離れた業界の実態が明らかになりました。

アナウンサーとして15年間TBSに勤務していた小島さんに一連のセクハラ事件について話を聞きました。

テレビ業界の女性へのまなざし

——4月18日深夜に財務省の福田淳一・前事務次官のセクハラ問題に関して、テレビ朝日が会見を開きました。放送局の元アナウンサーとして小島さんはどう見られましたか?

小島慶子(以下、小島):私は、テレビ業界、放送局にいるときから、24時間の滅私奉公、マッチョな価値観に男性も女性もみんな適応してやっていくしかない、という環境に身を置いていました。

なので、女性記者が声をあげてもわかってもらえないと諦めてきたこともわかります。また、「これに耐えてこそプロだ」「セクハラを言い立てる女なんてカッコ悪い」という価値観を内在化させてきた一方で、どこかで「本当にそれでいいのだろうか?」という苦しさも抱えてきたというのは、自分の15年間の体験を振り返ってみてもわかります。

私は記者ではなくアナウンサーでしたが、給料など待遇は男性とまったく対等でした。ところが入社してすぐに、アナウンサーとしてのスキルではなく、「若くて見た目がいい女の子であることに価値がある」ということを体感せざるを得なかったんです。

テレビ局には破天荒であることを美徳とする伝統があって、酷いことを言われたら面白く返すのが才能だとか、無茶苦茶なことをするのがクリエイティビティだと勘違いしている人もいます。若くて可愛い女性アナウンサーをからかって人気者にするのもお決まりでした。そうした女性に向けられる性差別的なまなざしにショックを受けました。

——テレビ局の「女性に対するまなざし」というのは?

小島:画面に出る仕事であるアナウンサーには特に、男性から見て理想的な女の子像、従順で控えめで男を立てるような役割が求められるんですよね。

アナウンサーは日本語のプロであれという建前はあるんですけれど、不文律としてそうした女子ロールを求められていることは明らかでした。男性と対等の待遇を得ながら女性蔑視的な扱いを甘受しなければならないことに、納得がいきませんでした。

でもこれは、アナウンサーに限らず働く女性なら多かれ少なかれ感じていることかもしれませんね。記者やディレクターも経験していることだと思います。

アナウンサーはいわば放送局の看板娘ですので(そのこと自体が性差別的ですが)、ある種守られているところはあります。セクハラしたらゴシップにされるリスクもありますよね。でも記者やディレクターは誰にも守ってもらえない立場です。

取材や制作の現場でハラスメントに近いことが日常的に行われていたであろうことは想像に難くないです。

今回のセクハラ事件で画期的だったこと

小島:今回の出来事は3つの点で画期的だと思います。一つは現場の女性が声をあげたこと。もう一つは財務省がセクハラを認めたこと。そして、テレビ朝日が動いたこと。

内容は完璧とは言えませんでしたが、テレビ朝日があの段階で会見を開いたのは英断だったと思います。会見を開かないよりははるかによかった。

その後、テレビ朝日アナウンサーの宇賀なつみさんや小川彩佳さん、社員でありコメンテーターの玉川徹さんが、今回の件について積極的に発言していましたよね。それが可能だったということは、自由にものを言える空気があったのでしょう。

女性アナウンサーが自社を批判したり、セクハラを許さないという姿勢を表明したりするのは、心理的にかなりハードルが高いはずなんです。従順な女子ロールを求める視聴者から批判されたり、スタッフからも生意気とか使いづらいとか言われるリスクがありますから。それでも発言した彼女たちの勇気に拍手を送りたいです。

これを機に女性アナウンサーが主体的に発言する機会が増えるといいなと思います。自由に意見を言う女性がテレビにたくさん映れば、女性に対する「こうであれ」という既成概念が知らず知らずのうちに変わりますから。見慣れるって、大事なことなんです。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)