料理のレシピといえば、最近は「クックパッド」などのレシピ検索サイトで手軽にレシピをチャチャッと調べて……という人も少なくなくでしょう。

わざわざ雑誌や本を買わなくてもレシピが簡単に調べられる現代。

しかし、今年で創刊30周年を迎える料理雑誌『レタスクラブ』(KADOKAWA)は出版不況と言われている時代に、3月25日発売のプレ月刊号(4月号)から3号連続で完売と、読者の支持を集めています。

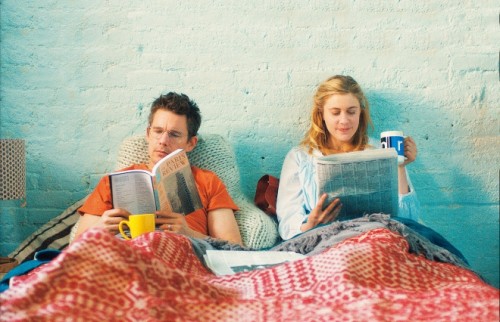

一時期は「瀕死の状態だった」という同誌が“再生”した理由は? 松田紀子編集長に3回にわたって話を聞きます。

編集長就任は「寝耳に水」

——取材に応じてくださり、ありがとうございます。「『レタスクラブ』が最近、好調だよ」という情報はたまたまFacebookで流れてきた松田編集長の投稿を見て知ったんです。

最初は気軽に読んでいたんですが、「チーム立て直し」の話もあって「これは出版社に限らずどこの会社やチームにもよくある問題で“あるある”なのでは?」と思ったんです。なので、まずはチーム立て直しの話から伺いたいなと。

松田紀子編集長(以下、松田):ありがとうございます。どこから話せばいいのかな。

——松田さんが『レタスクラブ』の編集長に就任したのは約1年前と伺ったんですが、まずそのあたりの経緯から教えてください。

松田:はい。編集長に就任したのが去年の6月頭だから確かにちょうど1年前ですね。

会社の方針が『レタスクラブ』にコミックエッセイを投入し、コンテンツを強化しようということだったので、コミックエッセイの魅力をもっと読者に知ってもらえればと思い、編集長のお話を受けることにしました。

——松田さんは小栗左多里さんの『ダーリンは外国人』やたかぎなおこさんの『150cmライフ。』などを手がけられたと伺っています。コミックエッセイというジャンルを確立された方だと。

松田:もともと(のちにKADOKAWAに買収された)メディアファクトリーという出版社にいて、15年間、コミックエッセイの編集をやっていたんです。

——雑誌の編集経験はあったんですか?

松田:はい。大学卒業後に「リクルート九州」に就職して3年ほど旅行情報誌『じゃらん九州発』の編集をしていたんです。でも、雑誌の編集長というポストは初めてでした。

編集長となれば、いち編集部員のときとは全く動き方が異なります。就任時は何もわからない状況でした。編集部員のときから『レタスクラブ』にいればある程度状況はわかると思うんですが、なにせ急なことなので、何もわからない。

逆に言えばしがらみもなければ「これがレタスクラブのやり方です!」のようなの常識もない。ずっと『レタスクラブ』でやってきたのであれば、気を遣うべきところも増えてくるし、立てなければいけないところも出てくる。でも私にはそういうものがなかったので、それが強みになったと思います。

「意見を言わない」のがダメな理由

——当時の『レタスクラブ』はどんな状況だったんですか?

松田:雑誌をめぐる状況としては、部数は業界全般的に下がっていく。売り上げも毎年前年比割れという状況でした。まあ先ほども申し上げたように、雑誌の編集長職が初めてだったので、それがどのくらいまずい状況なのかはイマイチわかってなかった。全体像を把握するのに1ヶ月くらいかかりましたね。

でも本当に「まずいな」と思ったのは編集部員がおとなしくて意見が出てこないことでしたね。今思えば私のことを警戒していたのかもしれませんが(笑)

会議もシーンとしていて、まずはそこから変えていかないとまずいなと思いました。モノを作る人間が口を閉ざしていたらまずいなと。当時は編集会議も定例開催ではなかったんです。取材やら撮影で全員が一堂に集まる日がないからという仕方がない部分もあったんですが、週に一度は集まる日を作ったほうがいいと思い、突発的な取材やよっぽどの用事がない限りは極力参加する会議を決めました。

——やはり、顔を合わせて話すというのは大事なんですね。

松田:そうですね。あとは、これはここ最近のとりくみですが、企画書を出すのは基本禁止にしました。

——えっ、なぜですか?

松田:紙に書くとそれで安心してしまって脳みそを飛躍させなくなっちゃうんですよね。2〜3行のメモ程度の企画をみんなでブレストしあい、ああだこうだ言って決めるという形にしました。

企画って、本当は「最近、これが気になっているんだよね」とか「テレビで見たんだけど、これってどうなの?」とか何気ない気付きや他愛のない会話で生まれていくのが理想的だと思っていて。紙と発言でうまくミックスしてっていう姿を構築しないといけないなと思い、当時はとにかくみんなの発言を促すことに努めていました。

外部から来たからこそ変えられた

——顔を合わせて会話をする他に、改善したことはありますか?

松田:自主性を重んじ、企画はメンバーに責任をもってもらうようにしました。

私は15年間、コミックエッセイの単行本を作っていたんですが、単行本を作るのって全責任が自分にある自営業のようなものなんです。だから、『レタスクラブ』にきてまず驚いたのが、何をやるにも編集長の私に判断を求める、ということ。細かいところはもう、自分たちメンバーでじゃんじゃん判断してもらってかまわないと伝えました。みんな、『レタスクラブ』の編集者としては私よりずっと先輩なわけですし。

もちろん最終的な責任は私にあって、編集長の業務を放棄しているわけではないんですが、もっと好きにやってほしくて。それで「いちいち聞かなくていいよ」というのを繰り返した結果、校了時間の時短になって、今はのびのびやって校了すればみんなさっさと帰っていますね。

——同じ「本を作る」でも、単行本と雑誌ではこんなにやり方やカルチャーって違うんですね。

団結を高めたいなら一人一人と向き合う

——チームといえば、一体感や団結力も大事だと思うんですが、松田さんがチームの団結力を高めるためにやられていることってありますか? ひと昔前なら飲み会を開いてっていうのもあったと思うんですが、今は職場の飲み会に来たがらない人も多いですよね。

松田:リクルート出身というのもあって、個人的にはは本当は飲み会をちょくちょくやりたいんですが、メンバーはお子さんがいるかたもいるし、私自身も忙しいので、そんなにやらないんです(笑)。あまりやっちゃうと負担に思う人も出てくるから、節目節目でやるようにしているくらいですね。

それに団結を高めたいなら一人一人と話したほうがいいです。例えば、発表会や取材でメンバーと外出した時の行き帰りで深い話を振ったりしてコミュニケーションをとってます。2人だから深い話もできるし、ふとしたきっかけで本音を聞けるんですよね。大勢でわいわいやっていてもなかなか本音は出ないものだと思うので。

——なるほど、確かにそうかもしれませんね。

自己肯定感を育てた1年

——松田さんが編集長に就任して1年ということですが、この1年で編集部の雰囲気は変わりましたか?

松田:変わりましたね。5月号から隔週刊から月刊に移行したんですが、その前号のプレ月刊号(4月号)の初速が跳ねて完売したんです。それが転換だったと思うんですが、雑誌が売れて結果も出ると、編集部も盛り上がりますよね。

少しやり方を変えるだけでこんなに売れるし、周りからも「すごいね」って言われて嬉しいし、それが自信になる。メンバーの顔つきが明るくなりました。

——編集部内でも良いサイクルが回り始めたんですね。やっぱり作り手が楽しまないと読んでいるほうも楽しくないですよね。

松田:そうそう、作り手というか発信者としての意識も大事だよと言っていて。ツイッターも積極的に利用しているんです。私はコミックエッセイの編集をやっている時からツイッターをやっていて、何をするにも便利なことは身をもって体感していたので、メンバーにアカウントをとってもらってつぶやくようにしました。たかぎなおこさんに編集部員全員のアイコンも描いてもらって。

——可愛いですね!

松田:可愛いでしょ?(笑) アイコンは「個」を出したほうが親近感が出ますよね。チームでやる場合は特に、統一性も出した方がいい。

——へえー、それはなぜですか?

松田:統一性のある可愛いアイコンが複数あれば、フォロワー側は集めたくなるでしょ。コレクション性を出そうと思って。こういう細かい工夫が大事なんです。メンバーのつぶやきは多くないけれど、発信者側であるという意識が大事かなって。見られているからもうひと頑張りできるし、自制もきく。自分たちが存在していることを読者にオープンにするのは編集者にとって大事なことだと思います。やり始めたらメンバーものってきていて今年中に100フォロワーを目指すって言っています(笑)。

——そういう意識や日々の積み重ねが大事なんですね。

松田:あと大事なのは自己肯定力ですね。この1年はメンバーの自己肯定感を育てた1年だと思っています。売れなかった時代が長かったから最初は編集メンバーの雰囲気が暗かったのですが「まだまだやれる」「絶対売れる」と言い続けて背筋が伸びてきたんです。仕事をすすめる上で自己肯定力は大事だと思います。

※次回は7月29日公開です。

(取材・文:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘/HEADS)