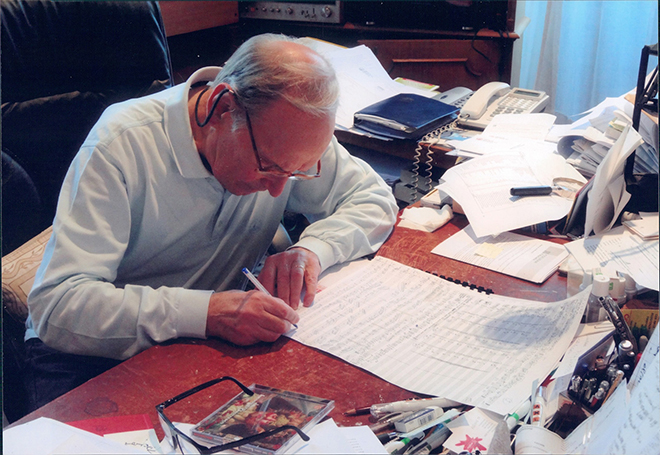

2020年7月に91歳で亡くなった映画音楽の巨匠・エンニオ・モリコーネの軌跡を追ったドキュメンタリー映画『モリコーネ』がロングランヒットで公開中です。1961年以来、500作品以上という驚異的な数の映画とTV作品の音楽を手掛け、アカデミー賞には6度ノミネートされ『ヘイトフル・エイト』(2015年)で受賞。2006年にはその全功績を たたえる名誉賞にも輝きました。誰もが一度は耳にしたことがある名曲を次々と世に送り続けたモリコーネが抱えていた苦悩とは? 新刊『ウィーン・フィルの哲学〜至高の楽団はなぜ経営母体を持たないのか』(NHK出版)も話題の、音楽プロデューサーの渋谷ゆう子さんにつづっていただきました。

“音楽の不在”から始まる巨匠・モリコーネのドキュメンタリー

『ニューシネマ・パラダイス』や『荒野の用心棒』『アンタッチャブル』といった世界的大ヒットした映画に印象的な音楽を与えたエンニオ・モリコーネ。生涯に500曲以上を作曲し、映画音楽を“発明”したとさえいわれる巨匠は、2020年に91歳で亡くなった。

一人の若者が、音楽を学び、作曲家を志しながら、商業音楽の世界に入って苦悩する時期から、映画音楽で自分自身の音楽芸術を高める晩年までを丁寧に追ったのが、本作『モリコーネ』である。

「ジュゼッペ以外はダメだ」

モリコーネは生前、自分のドキュメンタリー映画を作るなら『ニューシネマ・パラダイス』でタッグを組んだ、弟子であり親友でもあるジュゼッペ・トルナトーレ監督しか受け入れないと言ったという。本作は、トルナトーレ監督がモリコーネの生前に撮りためたインタビュー映像と、作曲家や映画監督らに取材をした映像に、モリコーネの関わった数々の映画のシーンで構成したドキュメンタリーである。

映画は、テンポ60のメトロノームの単音だけで始まる。カチ、カチ、カチと規則正しく動く秒針と同じ速度のメトロノームの音と、朝4時に起きてピアノのそばに寝転んで体操をするモリコーネが映し出される。しばらくメトロノーム音と共に映像は進み、だんだんとテンポが早くなる。そしてモリコーネ少年がトランペットを習いに音楽学校に入学するところに時間が戻るという印象的な冒頭シーンを作り上げた。ここまで一切音楽は挿入されていない。これほどまでに、強烈に音楽家を紹介したイントロダクションを、私は知らない。

音楽の不在--。ここにまだ“必要な”音楽が存在していない、つまりモリコーネの音楽が生まれていないことを示す。作曲で大切な“テンポ”という概念と、現時点から遡(さかのぼ)って彼が幼かった時代に時間を戻す概念の両方を、メトロノームだけで全て表現してみせた。モリコーネ自身が指名したトルナトーレの映画監督としての矜持が表れているようだった。

芸術音楽と商業音楽の狭間で…

1928年にローマで生まれたモリコーネは、トランペット奏者の父から同じ楽器を学べと言われて音楽学校に入学する。18歳ごろからは作曲も学び始め、いわゆるアカデミックなクラシック音楽の勉強をした。はじめは映画音楽の録音にトランペット奏者として参加していたのだが、生活のためにレコードレーベルの専属編曲家となり、数多くのポップス楽曲を編曲した。彼の斬新なアイディアとクラシック音楽のテクニックで裏打ちされた秀逸な編曲は、多くの人の心を掴(つか)み、編曲依頼が次々と舞い込むようになる。さらに1964年には、映画監督セルジオ・レオーネと初めてタッグを組んで、世界的にヒットした映画『荒野の用心棒』が誕生する。こうしてモリコーネは映画音楽作曲家として進むことになる。

しかし、彼自身はこうした商業音楽を作ること自体が「屈辱的」だと言い続けていた。「バカにしていた」と強い言葉すら使っていた。映画音楽、ポップスの編曲などは芸術的観点から見れば下にあると、彼自身が思っていた。

モリコーネが学び、目指した音楽はいわゆる伝統的でアカデミックなクラシック音楽だった。商業音楽を続けた結果、恩師や友人たちとは生きる世界を違えてしまった。この葛藤は、長きにわたって彼を悩ませる。

しかし一方で彼の音楽は映画界に求められ続ける。トルナトーレやジッロ・ポンテコルヴォ、テレンス・マリック、オリバー・ストーン、クエンティン・タランティーノといった世界の巨匠たちがモリコーネにオファーし、20世紀の映画シーンを作り上げていく。このドキュメンタリーにもそれらの監督たちがインタビューに答えて登場しており、その誰もがモリコーネの作品について、それぞれの言葉で賛辞を重ねている。

また特筆すべきは、同じ映画音楽の巨匠と並び称されるジョン・ウィリアムズがモリコーネの作品を音楽家の目線で絶賛していることである。ウィリアムズのほうがアカデミー賞などの受賞も多く、商業的にも成功し人気も高いと言える。しかしウィリアムズはモリコーネの音楽が持つ芸術性の高さ、作曲技法と知識の多さ、アイディアの卓越性に同じ作曲家として気がついていたのだ。

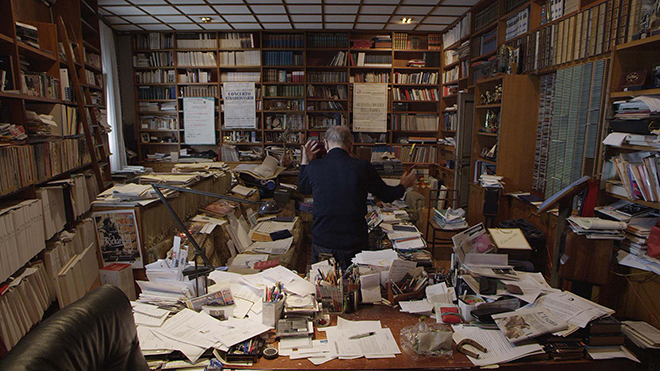

ジョン・ウィリアムズ 映画『モリコーネ』より

モリコーネは作曲家人生の終盤に差し掛かってようやく、商業音楽と芸術音楽の間の、自分の中での乖離(かいり)を解消し、納得できるようになった。タランティーノの映画のためにモリコーネは交響曲を作って応えた。これを作曲家ハンス・ジマーは「散文と詩を融合させた」と評した。モリコーネはクラシックを学んだ作曲家だからこそできるテクニックを持ち、無限のアイディアを出し、メロディーを構築した。

モリコーネが芸術音楽と商業音楽の間で悩んだことがそのまま、“映画”という構造にぴったりと当てはまったのではないだろうか。物語には必ず相反するものが存在する。戦争か平和か。暴力ものとそれを抑えるもの。男と女。王と民。教師と生徒。親と子。立場の違いがすれ違いを招き、摩擦と破壊の力学の中でドラマが生まれる。力関係が圧倒的に明確であっても、そこには必ず違う視点が描かれる。映画はそれらの力作用を物語として映像にし、そこに音楽を必要としている。

モリコーネは作曲の際、クラシックの作曲手法である対位法を効果的に多用している(対位法とは、異なる複数の旋律がそれぞれ独立しながらもお互いに調和しながら進行する作曲方法。J.S.バッハは対位法で優れた作品を多く残している)。彼自身の葛藤、つまり芸術音楽と商業音楽で揺れる心がそれぞれのシーンに憑依(ひょうい)し、そこに両方が存在する対位法を以て加えたのではあるまいか。そして「映画」そのものもまた、つねに商業性と芸術性の狭間で揺れている創造物である。

一人の映画音楽家の苦悩の足跡

「あと10年で映画音楽を辞める」と妻に10年ごとに何度も言い続けたというモリコーネ。ついに言わなくなったのは、晩年になってからだ。彼自身の中で映画音楽の価値を自分で認められただけでなく、葛藤の中で生み出されたものが自分そのものであったことに気がついたからではないだろうか。

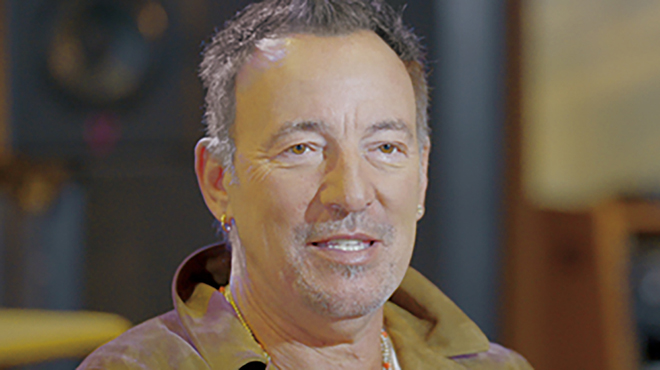

映画『モリコーネ』は一人の映画音楽家が苦悩して生きた足跡である。先にあげた監督たちだけでなく、クリント・イーストウッドや、クインシー・ジョーンズ、ブルース・スプリングスティーンらアーティストたちも、それぞれの言葉でモリコーネを詳細に語った。その表現のひとつひとつが、モリコーネ像を肉付けし彩っている。

ブルース・スプリングスティーン 映画『モリコーネ』より

インタビュー映像と映画の切り取りというシンプルな作りは、ともすれば単調で飽きさせるものになってしまう。しかしトルナトーレ監督は、モリコーネの独白では、少し斜めから顔を大きくアップにし、カメラから視線を外して語らせ、一人称の主観性を際立たせながら、客観性の視点を忘れなかった。一方、他のインタビュイーは真正面から少し引いたカメラ位置を取って、カメラ目線を取っている。こうして三人称という距離感を表現し、モリコーネ本人との差異を際立たせている。さらには、たびたび話題にでてくるモリコーネの妻にはインタビューをせず、それが彼女の意思であったかどうかはともかく、その不在がかえって大きな存在感をもって現れた。こうした工夫が本作を単なるドキュメンタリー映像としてではなく、“映画”としての完成度を高めている。

そして最後に、本作は確かにモリコーネという一人の音楽家の伝記であり、また『ニューシネマ・パラダイス』の構成を踏襲したオマージュで、若き日に自分を見いだしてくれたモリコーネに対するトルナトーレ監督からの謝辞である。しかしそれだけでなく、これを見る人にとっては、優れた映画と音楽の数々を走馬灯のように見せる映画史のショーケースである。

現代を生きる我々の人生のどこかで、いずれかがリンクしているだろう。あの日、あの時、あの人と見た映画のあのシーン。過ぎた時間の中に確かにあった自分の心の機微にモリコーネの音楽が寄り添っていたことを、この映画が思い出させてくれるに違いない。そして今日も、世界のどこかで、誰かが、その音楽に涙を流しているのだ。

映画『モリコーネ』は公開中。

■映画情報

監督:ジュゼッペ・トルナトーレ『ニュー・シネマ・パラダイス』『海の上のピアニスト』

原題:Ennio/157 分/イタリア/カラー/シネスコ/5.1ch デジタル/字幕翻訳:松浦美奈 字幕監修:前島秀国

出演:エンニオ・モリコーネ、クリント・イーストウッド、クエンティン・タランティーノほか

公式 HP:https://gaga.ne.jp/ennio/

(C)2021 Piano b produzioni, gaga, potemkino, terras

■お詫びと訂正

3月25日に掲載した当記事において、映画『荒野の用心棒』の監督名とジュゼッペ・トルナトーレ監督の名前を誤って表記しておりましたため、3月27日に修正いたしました。編集部の確認が不十分でした。申し訳ございませんでした。