2020年に亡くなったエッセイスト・高山真さんの自伝的小説を鈴木亮平さん主演で映画化した『エゴイスト』(松永大司監督)が2月10日(金)に公開され、話題を呼んでいます。劇中で使用された音楽に注目したのは、1月に『ウィーン・フィルの哲学〜至高の楽団はなぜ経営母体を持たないのか』(NHK出版)を上梓したばかりの音楽プロデューサー・渋谷ゆう子さん。渋谷さんに音楽という切り口から本作について綴(つづ)っていただきました。

愛とは何か? 『エゴイスト』が問いかけるもの

映画『エゴイスト』が、2月10日(金)に公開された。男性同士による恋愛をリアルな世界観で丁寧に描きながら、そこにいや応なく存在し、違うカテゴリーとして分け隔て続ける現実社会との関わりを、「愛とは何か」というそれぞれの問いを核にして迫っていく。

14歳で母を失い、田舎での偏見に苛まれた浩輔は、東京でファッション誌の編集者として生きている。経済的にも、ゲイの友人たちとの関係にも満たされ自由な生活を謳歌していた。ハイブランドに身を包んで生きることが、浩輔にとってのプライドであり、自分の内面を守る鎧(よろい)でもある。現代アートとシックな家具、クローゼットに整頓されて並んだ高価な洋服やバッグのある部屋の設えが、美意識の高い浩輔そのものを表している。

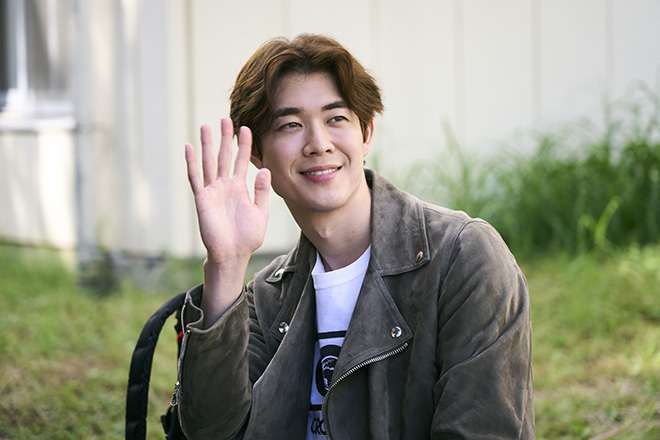

そんな浩輔はある時、パーソナルトレーナーの龍太(宮沢氷魚さん)に出会う。病気の母を助けながら慎(つつ)ましく暮らす龍太の飾り気のない生き方と屈託のない笑顔に、浩輔も惹かれていく……というストーリーだ。

この映画では、男性同士の恋愛とセックスや友人たちとのコミュニケーションをリアルに、そして齟齬(そご)なく表現するためにインティマシー・コレオグラファーとLGBTQ+インクルーシブ・ディレクターが監修を行った。両名ともゲイで、彼ら当事者がプロフェッショナルに参加したおかげで、本作はセックスシーンや会話が非常にリアルで、同時に違和感のないものとなった。そしてそれは単に、肉体的な接触の自然さなどだけでなく、普段の仕草(しぐさ)や所作への意見も出し合ったという。

例えば、ソファで疲れて眠ってしまった龍太に、浩輔がハンドクリームを塗るシーン。浩輔がハンドクリームの蓋(ふた)を丁寧な指使いで開け、それを少し自分の手の甲に出してから、ゆっくりと丁寧に塗り込んでいく。その一瞬の仕草(しぐさ)にさえも、ゲイとして生きる浩輔の仕草(しぐさ)が見てとれ、演技に意識が行き届いていることを表していた。

鈴木亮平演じる浩輔とチャイコフスキーの共通点

細かな配慮と意図という意味では、本作に使われた音楽にも監督の思いがくみ取れる。

浩輔と龍太の初めてのセックスの後、シャワーから出た龍太を待つ間に浩輔が自室で流していたクラシック音楽には鳥肌が立つ思いがした。それが、ピョートル・チャイコフスキー作曲の交響曲第六番ロ短調《悲愴》第一楽章だったからだ。

美しく壮大なバレエ『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』などの作曲家として有名なクラシック音楽の作曲家チャイコフスキーもまた、同性愛者として苦しんだ人生を送った人物である。

チャイコフスキーは1840年、ロシア帝国で鉱山技師の父のもとに生まれた。父はフルートを、母はピアノを弾く音楽に囲まれた温かな幼少期を過ごした。しかし幸せは長く続かず、14歳で母を病で亡くしてしまう。浩輔と同じである。

成長したチャイコフスキーは法務省に勤めたものの、音楽への思いを諦めきれず、作曲家を目指した。また音楽評論を新聞に連載するなど、執筆活動も精力的に行っている。

作曲家として成功していくが、それまで家庭を持たなかったチャイコフスキーは、37歳の時に熱烈に求婚された教え子の女性と結婚するにいたる。しかしこの決心になじめず、精神的に追い込まれたチャイコフスキーはわずか新婚3カ月でモスクワ川に身を投じ、自殺未遂を図った。幸い一命を取り留めたものの、この時チャイコフスキーは弟に宛て「深刻で乗り越えられない障害を抱えている」と同性愛を訴える手紙を出していた。

当時のロシア帝国では、同性愛は厳罰に処される時代であり、処刑さえあったという。本来の自分を誰にも悟られず生きていくために偽装的に結婚し、結果それによって妻だけでなく自分自身をも損なってしまったチャイコフスキーの痛みは想像を絶する。

この後、チャイコフスキーは妻と事実上離婚して作曲活動を続け、ヴァイオリン協奏曲や三大バレエなど今に残る名曲を作り続けた。そんな彼の最後の交響曲がこの映画で使われた交響曲第六番ロ短調《悲愴》である。1893年、この曲を自らがオーケストラを指揮して初めて演奏をした日のわずか9日後、チャイコフスキーは53歳で没した。

チャイコフスキーの死因について、現在の研究では当時流行していたコレラに感染したためであると言われている。しかし亡くなった当時、またつい数十年前までは、チャイコフスキーが同性愛者ではその評判が低下するとして、地位のある者たちが服毒自殺を強要して死亡したのではないかと言われていた。真意のほどはさておき、そのような噂(うわさ)がたつほどに、チャイコフスキーは作曲家として評価が高かった一方で、現実には生きづらい、針の筵(むしろ)を歩くような人生だったのだと言わざるを得ない。

iPhoneのプレイリストから流れる《悲愴》が突きつけるもの

『エゴイスト』の中で浩輔は、この交響曲第六番《悲愴》を自分のiPhoneのプレイリストから再生している。現実社会に出ていく鎧を纏うための朝の身支度の際、また龍太を思いながら自宅でワークアウトをする時にも、この曲は大きな音量で流されている。

チャイコフスキーが1800年代にロシアで抱えていた問題は、今現在においても浩輔のもとで地続きに、そして時間を超えて存在している。それを社会は何も解決しないまま、「マイノリティー」とされる人たちにだけその苦悩を与え続けて、そしらぬ顔をしている。チャイコフスキーのこのシーンでの登場はそれを忘れてはいけないこと、問題はまだそのままにあることを、浩輔の姿を通して雄弁に語っているように思えた。

本作では、エンディングとそのほか少しのオリジナル楽曲以外に、ほとんど音楽を挿入していない。そのほかの印象的な音楽の使われ方として、この交響曲第六番を流しながら浩輔はiPhoneを手に取り、ちあきなおみの『夜へ急ぐ人』に曲を変えたシーンがある。龍太を見送った後にゴージャスなグッチのコートを纏(まと)って歌い踊る姿だ。浩輔は全身全霊で自分の本来の姿で高揚を表現し、自分の本来の姿をこの曲で見せた。チャイコフスキーの曲が担っている社会的側面で取り繕う自分、問題を抱え込んだままの自分を解き放ち、ちあきなおみが切々と歌う夜の歌に、自分の闇を肯定させたかのようだった。

この映画は確かに同性愛の姿を齟齬(そご)なくありのままに表現したものである。同性愛者が抱えてきた思いを二人の男性にそれぞれに背負わせて、愛とは何かを問う作品である。一方で、そこにはそれだけでなく、人間が持つ異質のものに対する差別や拒絶、無意識の選別、経済格差の中にある社会の歪(ひず)みからヤングケアラーの問題に至るまで、多くの問題提起をしている作品であるともいえる。そう考えると手持ちカメラで人物に遠慮なく寄って大写しにする特異なカメラワークが、問題に気づかず、ただ不躾(ぶしつけ)に興味本位で他人をのぞき見て、勝手にジャッジする側の視線のようにも見えてくる。

この映画がいつか「愛が何であるかを探す恋人たちの物語」であるとだけ評されること。ゲイであるかどうかがことさらに強調されることなく受け止められる社会になること。それがこの映画のほんとうの目的なのではないだろうか。