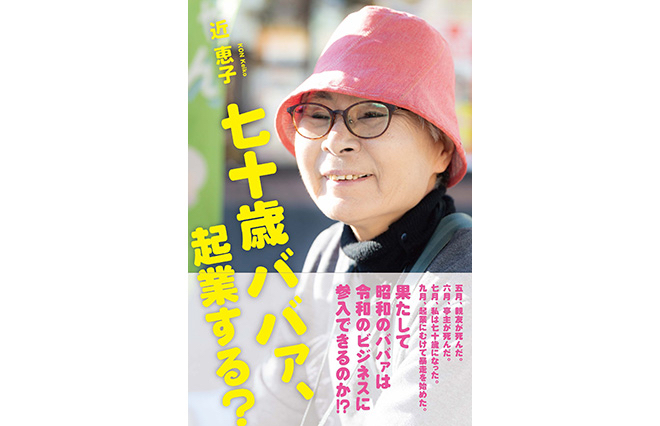

70歳で起業した近恵子(こん・けいこ)さんの著書『七十歳ババァ、起業する?』(内外出版社)が、2月に発売されました。近さんは、親友と夫を相次いで亡くし、「この先の人生を有意義に過ごしたい」と一念発起。現在、リヤカーでの移動式リサイクルショップ「Keiちゃん」号を経営しています。

“フツーのババァ”だった近さんが、70歳になったときに考えたことは、「最後を自分らしく生きるには、どうすればいいのか?」ということ。「一人になった今、やっと自立したと感じている」と話す近さんにお話を伺いました。前後編。

「自立したのは、一人になってから」…夫亡き後に考えたこと

——起業というと、大変そうなイメージがあるのですが。面倒な手続きなどはなかったですか?

近恵子さん(以下、近):素人には難しい書類もあって……。そういうときは、無料の相談所なんかがあるでしょ? ああいったところで相談すると、役に立つことがありますよ。開業届も、税務署に書類を一枚出せば、社会的には通るんですよね。銀行に行ったときは、開業届を見せればいいだけだし、「昨年の決算書はありますか?」って言われたら、確定申告書を出せばいいだけだし。ちゃんとした取引となると、そういった書類がモノを言うんですよ。

——『七十歳ババァ、起業する?』では、「自立する」という言葉が何度も登場しました。「自立」というのは近さんにとってキーワードなのでしょうか?

近:結婚してると、扶養家族でしょ? なんだかんだ言ったって、扶養されているわけじゃない? 「自立する」というのは、自分で稼いで自分のお金で生活するということ。対等のパートナーであれば、何かあったら相談することはできるけれど、お金が絡むとうまくいかないときもあるよね。だから、完全に自立したのは、やっぱり一人になってからだよね。

——完全に自立してみて、どう感じてますか?

近:良いこともあれば、悪いこともあります。でも、私は一人のほうが合っているかなって。私が結婚したときも、みんなビックリしたもん。「よく相手がいたなぁ」と思ったんでしょうね(笑)。

——結婚生活はどうだったんですか?

近:あの人は優しい人だからね。何でもかんでも、「好きにしていいよ」って言う人だから。

——「好きにしていいよ」と言われても、近さん自身は自立していないと思っていたんですか?

近:思ってましたよ。だって、私が「田舎暮らしをしたい」と言っても、「お前にはできないよ」って最初から聞かなかったりするわけ。そう言われると、納得しちゃってできなかった。でも、今考えると、インターネットもあるし、できたんじゃないかなって。主人は田舎育ちで、高校になってから横浜に出てきた人で。私は、幼稚園から横浜に住んでたから、横浜しか知らない人なの。その辺の違いはあったかもしれないけどね。

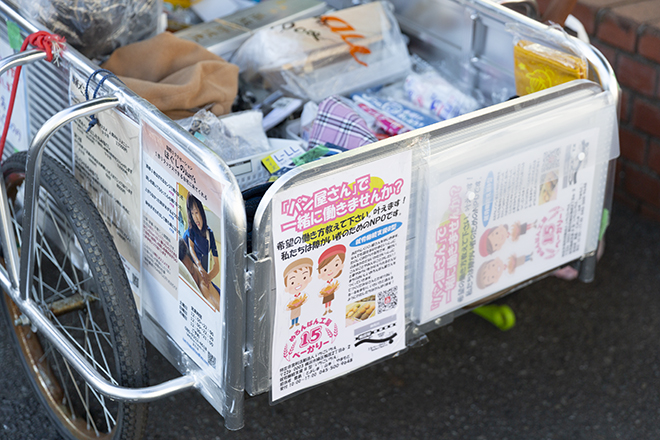

ただやっぱり、力仕事だったり、男の人がいないと不便ね。車の免許も「取っちゃダメだ」って言うから、取らなかったし……。振り返ると、不便なのをよく我慢してきたなって。今は車が必要なとき、友達に頼むとお礼をしないといけない。息子に頼むとお小遣いをあげなきゃいけない。本当に高くついてるわ(笑)。でも、電動三輪車を買ってからは、だいぶ助かってます。リヤカーを押してると、子供とかおじさんとかが後ろから押してくれたりするんですよ。

“自分らしさ”って何だろう?

——プロローグで、「最後を自分らしく生きるには、どうすればいいのか。」と書かれていましたが、近さんにとっての“自分らしさ”って何ですか?

近:最初からダメだと思わないで、できる可能性を探してみることだと思うのよね。「やりたい」と思ったものを、「これはこうだからできないわ」「こうだから無理だわ」って、自分で理屈をつけちゃってるの。それを取っ払って、やりたいことだけ書き出してみるわけ。「何ができるか?」ということを考えてやってみると、できない部分はお金を出せばやってくれる人がいるから。その辺の考え方よね。

でも、実際のところ、“自分らしさ”って分からないのよね。自分らしく生きるって、なかなか難しいと思うよ。他人は、「あの人はこうだから」って分かってくれるかもしれないけど、「自分で自分のことを本当に分かってるのか?」って考えてみると、「“自分らしさ”って何だろう?」って思ったり。

——自分の可能性を探ってみるということですね。ただ、いろいろ手を出してみたのはいいものの、すぐに飽きてしまって落ち込むことがあるのですが。

近:それはそれでいいんじゃない? 本当にやりたいことだったら、続くと思いますよ。向いてないと思っても頑張る人はいるし、向いてないと思って止める人もいるだろうけど、そのときは「他にできることはないかな?」って探せばいいだけだから。お金に困ってる人は、「どうやったら稼げるか」ということを一生懸命考えるでしょう?

ただ、みんな、世間の常識に縛られちゃうのね。意識してなくても、「常識的に考えてこうだ」とか、「人からどう思われるか?」とか。だって、リヤカーを引いてて、「人からどう見られるんだろう?」って普通は思うよね。でも、そういうのを無視してやるようになったっていうのが、“自分らしさ”かもしれないですね。人が何を言おうが、関係ないわと思って。

——そう思えたきっかけは何だったんですか?

近:学生時代はそうだったのよ。でも、就職してから、男女格差がすごくて。学校に行ってるときは、みんな平等でしょう? でも、社会に出ると、途端にガタンと差があるわけ。50年以上前の話だから、男女差別があった時代だもんね。

——「男女雇用機会均等法*」なんてない時代ですもんね。

*1985年成立、翌86年施行。採用や昇進、職種の変更などで企業が男女で異なる取り扱いすることを禁じている。

近:そう。女の人はお茶くみなのよ。朝早く出社して、全員の机の上を掃除して……。「何でこんなことやらなきゃいけないの? 自分の机くらい自分でやればいいじゃないの」って思うわけよ。だけど、それを言っても通じない時代だったから。ただ、それに慣れちゃうと怖いよね。仕方ないって思っちゃうと終わりだよね。仕方ないと思わないで頑張った人たちが、今、社長さんになったり、重役になったりしてると思うよ。私だって定年まで働きたいと思ってたけど、「こんな会社、勤められないわ」ってあっさり辞めちゃった。

だって、保育園も17時までなのよ。会社は17時半までなのに、どうやって迎えに行くのよ。当時も、24時間保育っていうのがあったらしいんだけど、すごく体力がいると思う。男の人は家のことを一切やらないで、仕事オンリーの時代だからね。家に帰ってくるのは22時ごろで、朝は6時過ぎに出て行って……。家のことなんて、手伝うヒマないでしょう?

だから、全部自分でやらなきゃいけない。子供を預けて仕事に行って、子供を迎えに行って、風呂なしアパートだったから銭湯に連れて行って、ご飯を作って、洗濯して……。とてもじゃないけど、体力が持たなかったわよ。「亭主の給料で何とかなるわ」「これも一つの選択肢だわ」と思って、会社を辞めたの。だから、今の女の人ってすごいと思う。いくら保育園があるといっても、毎日大変だと思いますよ。

一人になって“男女平等だった時代”に戻った

——でも私たち女性がこうやって働けるのは近さんたち世代が頑張ってきたからだと思います。

近:私の友達も、「娘が働いてるから」って孫の面倒を見てる人が多いわけ。そういう応援の仕方もあるんだけど、私は断りました(笑)。息子が、「孫が生まれるから、面倒を見てくれないか?」って来たんだけど、私はしばらく考えてから、「じゃあ、私が年取ったら面倒を見てくれる?」って言ったの。だって、孫の面倒を見なきゃいけなくなったら、仕事ができなくなって、私の収入がなくなるわけじゃない? だから、「私の老後は、誰が面倒を見てくれるの?」って言ったら、息子もしばらく考えて、「じゃあ、いいや」って。

定年まで正社員で頑張った人は、退職金があるからいいよね。でも、私は専業主婦でパートしかやってなかったから、老後の資金を貯めなきゃいけないし。たまに頼まれれば、孫の面倒も見るけど、そうやってうまくやっていくしかない。昔だったら、先のことなんか考えないで、二つ返事で引き受けたと思うの。だけど、そのときはさすがに、自分の老後のことを考えたわよ。その辺から、自立が始まったんだろうね。私は私の道を行けばいいんじゃないかって。

——考え方が変化してきたんですね。

近:就職した当時の男女平等だった時代に、考え方が戻ったのね。これまでは、扶養家族で、子供に振り回されて、亭主はいい人だけど親戚はうるさいし。「子供を保育園に預ける」って言ったら、親戚一同は「子供がかわいそう」「仕事を辞めろ」って言うわけ。亭主が責められるのはかわいそうだから、仕方なく妥協したこともあったのよ。

一人になれば、そういうことが全部振り切れる。何を言われようが、知ったこっちゃない。亭主は死んじゃったから、亭主の人生を気にする必要もない。気にしなきゃいけないのは、娘と息子のことだけど、「好きにしていいよ」って言われてるから。亭主が生きてるときは、私がぶっ飛んだことやってるから「お前やめろよ」って言われることはあったよ。でも、今は誰も止める人がいないからね。たまに、「働き過ぎじゃないの? 体壊すよ」って忠告してくれる人はいるけど、「やめろ」って言う人はいない。友達も、「この人は何を言っても無理だ」って分かってるだろうから(笑)。

——ようやく、“自分らしい”人生を歩み始めたということでしょうか?

近:精神的に自由になったのよね。周りの人の言うことを、一切聞かなくていいわけ。「私はこう思うんだから、これでいいんだ」ということができるようになった。だから、老後の準備さえしておけば、老後は本当に自由よ。

だからこれからは「自由な時代をどのように泳いでいくか?」が課題だよね。やりたくないことをやるより、楽しいことをやったほうがいいと思うんだけど。今は探せば楽しいことがいくらでもあるし、楽しいことがなければ自分で作ればいいんだから。一生懸命考えれば、生き方が決まるんじゃないかなっていう気はするよね。

やっと“自分らしい”道が見えてきた

——改めて、一冊の本を書いてみていかがでしたか?

近:本を出したきっかけも、フリーマーケットのお客さんなのよ。

——えっ、そうなんですか?

近:犬を連れてお散歩してて、しょっちゅう顔を合わせてたわけ。そのお客さんは買わないんだけど、よくワンちゃんの話をしてたの。そうしたら、たまたまタウン誌を読んで、私が漫画家の水野英子さんのファンだということを知ったみたいで。そのお客さんは、水野英子さんを担当していた元漫画編集者だったのね。それで話が弾んで、仲良くなっちゃって。

そのお客さんに、小説を書いてることを話したら、作家と出版社をマッチングする「ほんたま」っていうサイトを教えてくれて、そこに送ってみたら通っちゃったの。だから、そのお客さんがいなかったら、「ほんたま」も知らないままだし、今もデビューしてませんよ。昔は、各社の編集者を周ったり、いろんな賞に応募したり、結構大変だったんだけど……。今は一つのサイトに企画書を送ると、何百人という編集者にバーッとメールで行くわけ。そこで良いものがあれば、「原稿を送ってくれ」ってなるわけよ。今は便利なサイトがたくさんあるのねぇ。

——最初に送ったときから、この原稿量だったんですか?

近:「量が多い」って言われて、だいぶ削られました(笑)。

——そうだったんですね。今回、近さんのお話を聞いて生き方のヒントをもらえた気がします。

近:私は、「この50年間、何してたんだろう?」って思うのよ。子育てしかやってないもんね。結局残ったのは、家計簿20冊と子育てと……。それだけだわ。それって、寂しくない?

——子供を育てて一人の人間を世の中に送り出すのってすごい仕事だと思いますけど。

近:子供を育てるということは、見返りのない愛なんですよ。老後の面倒を見てくれるわけじゃないしね(笑)。確かに、見返りはないんだけど、子供たちは自立したし、もう構う必要もない。だから、子供たちも私を構う必要はないわけ。息子なんかは昔から、「好きなことを好きなようにすればいい」って言うのよね。

——誰かに相談したいときは、どうしてるんですか?

近:私は周りに相談する人がいないから、ビジネスパートナーを見つけようと思って、パーティーみたいな集まりにせっせと出かけてるの。私が死んだときに困るから、若いビジネスパートナーがいいんだけど、似たような考え方を持ってて、こういう仕事をやりたいと思ってる人がいたら一緒にやりたいと思ってて。まだまだやりたいことがたくさんあるのよ。

——具体的に何をやりたいんですか?

近:ビジネスパートナーを見つけて一緒に仕事をしたいし、農業にも興味があるから「株式会社果樹園」を立ち上げたくて。本も書こうと思ってるから、一応準備だけしてあるの。でも、「売れなきゃ次の本はないですよ」って言われてるから、この本を売らなきゃね(笑)。

——たくさんやりたいことがあるんですね。最後に、読者へのメッセージをお願いします。

近:道はいくらでもあるんだけど、私もやっと“自分らしい”道が見えてきた感じなのよ。自分だけの道は、結局、他の人には分からないからね。自分が一番よく知ってるわけだから、自分が分かんなくなっちゃったら迷子になるわけよ。だから、迷子にならないように頑張って!

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)