「絶縁」をテーマに、アジアの気鋭の作家9名が短編を書き下ろしたアンソロジー『絶縁』(小学館)。日本から参加した村田沙耶香(むらた・さやか)さんが寄せた作品は、若者世代に「無」が流行し始め、世界各地に「無街」が作られるという物語だ。世界的ベストセラー『コンビニ人間』をはじめ、多くの人が何となく常識だと信じている価値観を鮮やかに覆す作品を発表し続ける村田さんにお話を聞いた。

よくわからなかった「怒る」という感覚

——村田沙耶香さんの小説は、いつも、「これは常識」「これが普通」だと信じて疑っていなかったことが軽やかに覆される衝撃があります。『絶縁』に寄稿された「無」は、若者の間で「無」がブームになる世界というお話です。着想はどこから?

村田沙耶香さん(以下、村田):自然に浮かんできたんです。若者と大人で視点を分けたいと思ったので、若い子の間ではやっていて切実なものだけど、大人にはわからないものを想像したときに、最初に浮かんできたのが「無」のイメージでした。

以前から「なくなる」ということに興味を持っていました。少し前に書いた短編や、今書いている長編でも、「怒り」や「ののしる」という言葉がなくなってる人の話を書いています。なんとなく、昔より自分自身からいろいろきれいに消えてしまっている感覚を抱いているんだと思います。

特に怒りに関しては、幼少期から普通の「怒る」という感覚を破壊して精神を維持していて、よくわからないところがありました。今の若い人が、怒っている人を見て「怖い」という感覚を抱くと何かで読んで、怒っている人の声を聞くとまるで自分が責められているようにビクッとする感覚は、自分の子供の頃にもあったなと思いました。怒っている内容よりも、表情や相手に詰め寄っている様子に、ビクッとしてしまう。

「子供時代、心を守るために怒りの感情が壊れた」という話をすると、「大変な幼少期だったんですね」という反応の人もいれば、「アンガーコントロールをしてるんですね。私もそうなりたいです」とおっしゃる方もいるんです。でも、あんまりコントロールが効きすぎるのも、別の世代の人から見たら怖いことに思えるのではないかと思います。

——ご自身では、コントロールしてるつもりはないのですよね?

村田:コントロールというより、自分の強い感情をどんどん分析して、違うものにしていく感覚がありました。私なりの心の防衛だったのだと感じています。

子供の頃から両親に「お前は無宗教だ」と言われて育ったので、神様への憧れみたいなものや、頭の中を全部神様に見られている感覚があって、人にひどいことを言ってしまったりすると心の中で神様に謝罪し、自分の感情をどんどん分析していくことで「怒りや憎しみといった感情の原因は自分にある」など違うものに分析していくということをやっていました。自分では、それが奇妙なことだとは思っていなくて、頭の中での遊びというか、自分の感情を分析することで違う側面が見えてくるところが面白かったんです。

「自分の人生は自分のもの」と思ったことがなかった

——この小説に登場する「美代」は、どこか長いものに巻かれたほうが楽と考えている部分があるというか、世の中の流れにも逆らうどころかとても自然に受け入れている人物で、自分の感情さえもインストールされていると感じています。そのような感覚は村田さんにとっても身近なものだったのでしょうか?

村田:そうですね、特に大学生くらいまでは。母が昭和の古い人なので、「よい結婚相手として、見初められるような女性になってほしい」という考えで、その価値観は父や母の世代や田舎では自然なことでした。大人になったら家事や育児、介護などをやる役割兼、子産みの道具として誰かに見初められたらもらわれていって、その人にご飯を食べさせてもらう。幼い私は、それがみんなが祝福する、生きていくための誘拐みたいなことなのかな、と感じていたんです。ごく自然に、なるべく怖くないお金持ちのいい人に誘拐されるように努めないといけないのかなって。だから、「自分の人生は自分のもの」と思ったことがありませんでした。

恋愛も、無意識のうちに「若い女の子」の義務だと思っていたというか、飲み会で友達に「最近、彼氏とかどう?」と聞かれたら、自分のプライバシーとか性的なことを開示しなければいけないと、ごく自然に考えていました。相手のセクシャリティとか、もしかしたら恋愛をしない人かもしれないっていうことを一切考慮せず、シスヘテロだという前提で。今思えば怖いですよね。

——私も村田さんと同世代で40代前半なのですが、20代の女子が集まると、“そういう話をするもの”という雰囲気があった気がします。

村田:私は自分のことを「コンビニに1回洗脳されている人間」だとも思っているんです。サービス残業とか、今思えばやってはいけないことをやってしまっていた。そのせいで他の店員が「村田さんを見習え」「村田さんは、ちゃんと退勤のタイムカードを切ってからPOPを作っているじゃないか」などと言われて、すごく毒な存在だったなと思います。でも“洗脳”されていたので、そうやって社員さんに「頑張り屋だ」と言われることを喜びのように感じていた。本当に長いものに巻かれていた気がします。

——「洗脳されている感じ」もこの小説のテーマの一つだと思うのですが、村田さんはどこかで客観的に自分のことを「洗脳されてるな」とか思う瞬間があったんですか? その洗脳は、どうやって解けたのですか?

村田:基本的には、人間としての自分と、小説家としての自分はいつも乖離(かいり)していて、人間としての自分はすごい鈍いんです。でも小説を書いているときは、いろいろ気づくという感覚があります。

——小説を書きながら、ご自身について分析できる感じでしょうか?

村田:自分を直接モデルにするのは得意ではないのですが、たとえば主人公の友達と同じ状況に自分が陥っていることに気づいて、「冷静に主人公の目から見ると不思議だなあ」などと気づくことはあります。

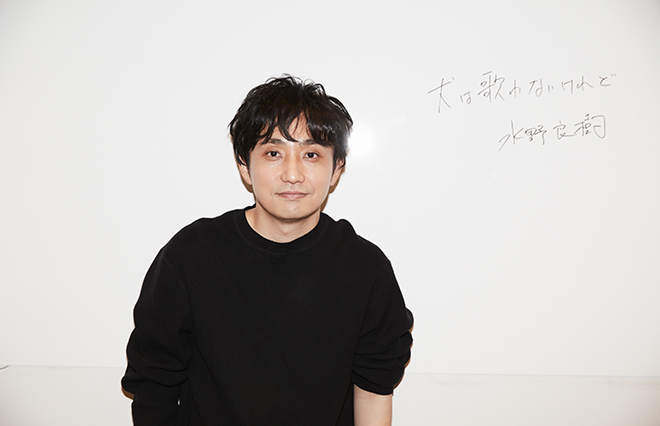

(聞き手:新田理恵、写真:藤岡雅樹)