「しばらく会わないうちに親がずいぶん老けた気がする」

「年老いた親と離れて暮らしている私は親不孝?」

「まだ大丈夫だとは思うけれど、ゆくゆくは介護のことを考えないといけないのかな」

例えば、年末年始の帰省で久しぶりに親に会ったときにそんなことを感じてしまう人は少なくないはず。育ててもらった恩はあるし、親のことは大事だけれど、介護のことを考えると気が重い……。

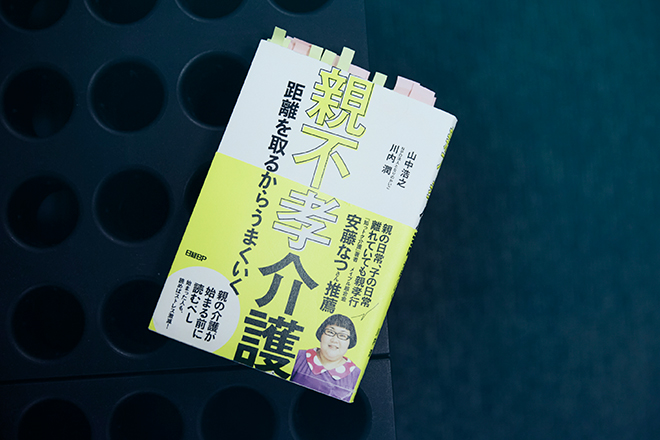

そろそろ”介護のお年頃”の人に手にとってほしい書籍『親不孝介護 距離を取るからうまくいく』(日経BP)が10月に発売されました。「介護=親のそばにいる=親孝行」と思われがちですが、実は親と適切な距離をとったほうがうまくいくという従来の介護の“常識”をひっくり返す指南本です。

著者は東京で働きながら、地方で暮らす母親の介護を5年間続けた編集者の山中浩之(やまなか・ひろゆき)さんと、NPO法人「となりのかいご」代表で、介護コンサルティングに長年携わっている川内潤 (かわうち・じゅん)さん。山中さんの、親との距離を取る“親不孝介護”の実体験を川内さんと振り返ることで誰にでも役立つようなロジックとしてまとめられています。

そこで、ウートピではそろそろ「親の介護が気になる/すでに介護に関わっている」読者向けに、川内さんと山中さんに対談していただきました。全4回。

なぜ「親不孝介護」なのか?

山中浩之さん(以下、山中):川内さんとお会いしたのは、私が松浦晋也さんの介護体験記『母さん、ごめん。50代独身男の介護奮闘記』の編集を担当したことがきっかけです。

その後、私も新潟で一人で暮らす80歳の母親の介護をすることになって、私も“親孝行の罠(わな)”にハマりかけたのですが、川内さんのことを思い出して電話したら、「よく考えずに親を引き取っちゃダメですよ。それは、あなたが“親孝行”をした、という気持ちになりたいだけじゃないですか?」と言われまして。そこから、川内さんのアドバイスを受けつつ、遠距離で介護を実践して。それを通して、「これだけ有益な話を面白くしてくださる方なら」と、川内さんの連載が日経ビジネス電子版で始まりました。そこに自分の体験を加筆して作ったのがこの本になります。

川内潤さん(以下、川内):山中さんの場合もそうなのですが「親にとって良い環境をつくる」ことと、「自分がこうしてあげたい」という気持ちが、ごちゃ混ぜになって、それが整理できないまま、介護がスタートしてしまうんです。心の準備ができていないところに、ある日突然、介護というタスクが振られて、ワーッと行ってしまう。気づいたら、すでに親の介護から抜けられない状態になっている。そういう方がすごく多いんです。

山中:最初はただ「育ててくれた親に、親孝行がしたい」という、シンプルな気持ちで始まると思うんです。その先に何が待っているのか、たいして考えずに。

川内:そうです。そして、真面目な方や「親に恩返しがしたい」という気持ちが強い方ほど、“親孝行の罠”にハマっていく可能性が高いだろうなと思います。

山中:そこが残酷なところなんですよね。「親孝行したい」という思いからスタートしているので、それをやめるとなると、「親不幸になるんじゃないか?」と感じられるから、間違ったアクセルが踏まれっぱなしになっちゃう。この本では「アクセルを緩めることが、本当は“親孝行”になる」「アクセルを緩めて、その間に考えたらいい」ということを伝えたいんです。でも、「自分で介護することが親孝行だ」みたいなモードに入っちゃうと、もうアクセルを踏む足をどけられない。

私も川内さんに「自分で介護しなくていい、むしろしないほうがいい」と言われて、最初はビックリしたんです。だけど、正直に言えば、「親の介護を、自分でやらなくていいんだ」と、救われる思いもあって。「自分はズルい判断をしているんじゃないか?」と思いつつ、「専門家がそう言ってくれたんだから、きっとこれでいいんだ」と信じてやってみたら、やっぱり間違ってなかった。

ただそこで、「やめたほうがいい」という強い言葉じゃなくて、「山中さんのお考え次第ですが……」みたいな留保が付いていたら、止まらなかったかもしれません。

川内:そういう方は、誰かがはっきりと「自分で介護してはいけません」と、止めて差し上げる必要があるんでしょうね。

川内潤さん

大変だと思われがちだけど…実はラッキーな一人っ子の介護

——(ウートピ編集部、以下同)山中さんは一人っ子ということですが、それは川内さんによると「介護する立場としてはめっちゃラッキー」だとか。世間では一人っ子はきょうだいと協力し合えないから介護も大変、と思われがちですが……。

川内:きょうだいの間で事前のコンセンサスが取れていて、みんなで同じミッションに向かっていくことができるんだったら、全然悪くないと思います。でも、残念ながらそうはならずに、「私だけこんなに頑張って、なんでお前はやらないんだ」とか、「介護はするから、お金だけ出せ」とか、きょうだいの間でもめることも多い。これって、本人のケアのためには一つも良いことがないんですよ。だから、そもそもきょうだい間の対立が起きない一人っ子のほうが、シンプルに意思決定ができるという点で「ラッキー」だと思います。

山中:私も「一人っ子なので逃げられない、不利だ」と思っていたんです。それは確かにあるけれど、「全部自分で決めたらそれで終わりだから、すごく楽ですよ」って言われて納得しました。「そんな考え方があるんだ!」と思って、気持ちがグッと前向きになりましたね。

「私はこんなに頑張っているのに」介護の罠

川内:今起きている状況をどう捉えるかで、負担感が全然変わるんです。でも、なぜか多くの方が、「苦労は買ってでもする」みたいな気持ちになっていて。介護で苦労することが、何か達成感につながる、と思っているフシがあって。さっきの例で言えば「ほかのきょうだいに比べて、私はこれだけのことをやっているのに、周りは理解してくれない」という悲しみそのものに、「親の介護をちゃんとやっているからこう感じるのだ」と、価値を置いているような感覚がある方、多いんですよ。

でも、介護でつらい目に子どもが遭っているとしたら、それは親のためにはならないですよね。介護に疲れた顔を見せられたら、親も悲しいですよ。たとえ、認知症であっても、子が機嫌がいいかどうかは親には分かると思うんです。苦労を抱え込むことは親孝行とイコールではない。見ていて、「考え方一つで、だいぶ変われるのに……」とよく感じます。

山中:そう、川内さんと出会って考え方を変える前の自分は、川内さんがおっしゃった通り「苦労している自分」にちょっと酔っているところがありました。それはこの本にもにじみ出てると思うんですけど、本の前半部分で私がやっている介護って、押しつけがましいというか、ウザいじゃないですか(笑)。「こんなに仕事休んで、こんなに疲れて、こんなに頑張って来てあげてるのに、エレベーターのボタンを間違えて押しやがって!」みたいな。親に対して、どんどん憎しみとか、怒りみたいな感情が立ち上がってくるんです。

それは、親だってうれしいはずないですよ。すごく悲しかったはずです。そう思うと、「ひどいことしたな……」って今なら思います。疲れが顔に出て不機嫌になっているし、「大変そうだね」とねぎらおうとする親に対して、「誰のせいだと思ってるんだ!」みたいな言葉を返しちゃったり。親だって、そんな目に遭ったら、理不尽だと感じますよね。

川内:そんな状況に陥っている方を、これまでたくさん見てきたから、「そうならないために何ができるのか?」を考えて、日々の介護相談でアドバイスをしています。多分みなさん、今後のことがイメージできなくて不安だと思うんです。だから、頑張ることで不安を埋めようとするんだけど、どんなに頑張っても、その不安は埋まらないんですよ。むしろ、不安感が強くなったり、介護が終わったあとの後悔が強くなる。だから、「一人っ子で親と離れて暮らしているから不利だ」とか、「近くに住んだほうがいい」とか、そういう思い込みを早いうちに、できることなら始まる前から変えていったほうがいいのかなと感じてます。

山中:まずは介護する側の“親孝行の呪い”を解いておく。それが真っ先にやるべきこと、なのかもしれません。

厄介な親族の対処法は「相談じゃなくて報告」で

——きょうだいの話が出ましたが、介護では、親戚問題も厄介だと思います。というのは、自分の話で恐縮ですが、祖母が介護施設に入っていて母がメインで面倒を見ているのですが、伯母が結構うるさいらしくて……。

山中:実は、うちの母の妹、つまり私の叔母も、とてもいい人なんですが“うるさい”ところがある人で……。母と仲が良いんだけど、「施設に入れるなんてダメ」とか言い出すかも、と心配で。

川内さんの話を聞いていたから、一人っ子の自分にとって唯一障害となるとしたら、この人だと分かっていたので、「どうしようかな?」と。でも、下手に隠しておくと、そのうち母から直接情報が伝わるかもしれない。それは一番マズいなと思ったので、電話で正面から母の状況と対応を報告しました。「最近様子がおかしいので、病院に行った」「これこれの状況なので、施設に入ることに決めた」って。そうしたら、叔母も母の応答がなんとなくおかしいのを察していたのと、もしかしたら「万一、面倒を見てくれと言われても困る」という意識があったんでしょうか。結果的に、こちらが決めたことに対して「それがいいね」と納得してくれて丸く収まりました。

川内:山中さんのように、「相談する」というより、「こちら側で決めてから報告する」というのは大事かもしれませんね。ただ、無理やり介入してくる人もいるんです。最近の例では、東京にいるお子さんが故郷にいる親を施設に入れようとしたら、叔父さんが「かわいそうだから、お前がこっち(故郷)に帰ってこい。就職は世話するから、一緒に住んでやってくれ」と言ってきたりとか。

山中:うわー。

川内:私は、そういう場合は「無視してください」とアドバイスしています。なぜかと言うと、この叔父さんは「具体的に何をしてあげるのが本人のためになるか」と考えているのではなくて、心情的に「妹がかわいそう」というところから出てきているお話なんです。その人自身の”お気持ち”で言っているだけなんです。きちんと考えていたらそんな提案はできるはずがない。

山中:その叔父さんも、いわば“親孝行の呪い”、こうするのが社会通念上正しい、という思い込みから、姪(めい)に話しているわけで。

川内:そういうことです。実際には「無視」というのはちょっと極端ですが、聞き流して、「親不孝ですみません。でも、本当に申し訳ないけど、こういうことしかできないんです」と言っていいと思います。

山中:「私はなんとかしたいけど、どうしようもなくて……」ぐらいのテンションで伝えてもいいかもしれないですね。

川内:スタンスとして大事なのは、「親戚の言うことを聞き入れることが、必ずしも良いケアにはつながらない」ということだと思います。直に面倒を見る気もない親戚が言っているなら、過度に反応する必要はないということです。もちろん、自分より年上の親戚となると、言葉としては重たいですよ。重たければ、かわせばいいという思うんです。別に、受け止める義務もないわけですから。一番大事なことは、「本人にとって良いケアを受けられる環境をどうつくるか」「自分と親の関係性をどう維持するか」ということ。それ以外のことは、たいしたことじゃないですね。

大事なのは「自分の日常」

山中:介護する自分も含めて、家族の日常を守れなかったら、良いケアなんてできないですよ。日常にダメージを与えるような提案は、リジェクトして当然だと思います。本で言いたいことはそういうことです。

介護が始まったら、必ず何らかのストレスがかかるわけです。自分と家族の日常を順調に回していけなかったら、そのストレスに勝てるわけがない。「介護でまず大事なのは、あなたの日常です」と、本を出したあとに、一番言いたいことがキャッチコピーとして浮かびました(笑)。

川内:そうなんですよね。私たち介護の専門職も、「自分のメンタルを健康に保つ」ということを、大事なスキルとして学びます。自分自身が支えられていないと、他人を支えることもできないので。自分を犠牲にして、誰かを支えることは、構造上無理なんです。そこに気づけないと、ちょっとキツいですよね。もしかしたら、親世代の方々が介護した時代は、自己犠牲でやり切れたかもしれない。でも、今はそんな時代じゃないですよね。明らかに人口構造が変化してるし、介護する時間も長くなってる。

そもそも、親世代がやっていた介護が正しかったかどうかは、誰にも分かりません。だけど、正しかったと思いたいんです。だから、私たちは、「あなたは、そうおっしゃりたいんですね。でも、残念ながら今はできないんです」みたいに、良いかわし方、良いコミュニケーションの取り方を考えていく必要があるのかなと思います。

(構成:ウートピ編集部・堀池沙知子)