「月経前症候群(PMS:Premenstual Syndrome)」のさまざまな症状の中でも、怒りや憂うつ、不安感など精神的な不調のことを「月経前不快気分障害(PMDD: Premenstrual Dysphoric Disorder)」といい、いま、精神科領域の病気として注目されています。

そこで、女性医学に詳しい精神科医の蟹江絢子(かにえ・あやこ)医師に、その特徴について連載にてお話しを聞いています。第1回ではPMDDがどのような病気なのかを聞きました。今回は、PMSとPMDDのメカニズムについて尋ねます。

蟹江絢子医師

女性ホルモンの「効きやすさ」が影響

——第1回で、PMDDは著しいイラだたしさ、抑うつ気分、不安など精神的な症状が強く現れて、仕事や日常生活にも支障が出る病気であること、その症状は本人の性格の問題ではなく精神の病気のひとつであるとのことでした。「性格ではなく、メンタルの病気だったのね。それなら治るかも」という読者の声もたくさん寄せられています。

蟹江医師: PMDDはPMSの症状のひとつですが、PMDDはPMSと比較して、より精神的な症状が主体となる症候群です。事例として、イライラして家族、恋人、職場の人に強くあたる、突然に憂うつになって涙が止まらない、異様に悲しくなる、大地震が起こるのではないか、病気になるのではないかと不安に襲われて眠れないなどの気分変調が挙げられます。そうしたことが、「精神の病気の悪化ではなく、月経前にくり返される」という特徴があります。

——PMSやPMDDの原因は何なのでしょうか。

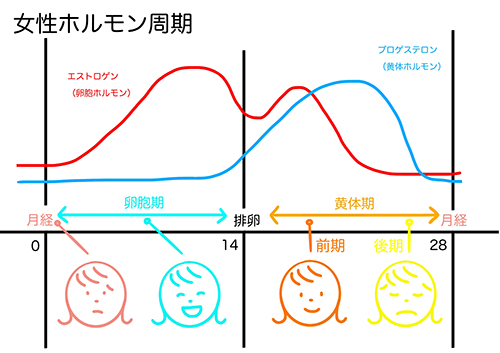

蟹江医師: PMSとPMDDの直接的な原因はまだ判明していませんが、女性ホルモンの「卵胞ホルモン(エストロゲン)」と「黄体ホルモン(プロゲステロン)」の「効きやすさ」であると考えられています。

以前は、卵胞ホルモンと黄体ホルモンの分泌量、バランス、排卵直後から分泌量が増大する黄体ホルモンの作用がPMSの症状に影響していると言われていました。

しかし、現在はPMSの患者さんと、そうではない人では黄体ホルモンも卵胞ホルモンも血中濃度に差がないことから、これらのホルモンと他の女性ホルモンの作用の「効きやすさ」がPMSやPMDDに影響しているのではと考えられています。

——女性ホルモンの「効きやすさ」とはどういうことでしょうか。

蟹江医師:正常者とPMSやPMDDの患者さんとの違いは、おそらく、ホルモンの変動に対する「感受性の違い」であり、患者さんは、ホルモンの変動に対して「より敏感である」と考えられるということです。

脳の神経伝達物質が影響する

——PMDDの症状はなぜ起きるのでしょうか。

蟹江医師:「黄体ホルモン」は排卵直後から分泌量が増え、月経開始の1週間くらい前から減り始めます。すると、脳の神経伝達物質で気分を落ち着かせて不安を減少させる「GABA(ガンマアミノ酪酸)」や「セロトニン」などがうまく作用しなくなり、それが関係すると考えられています。ただし、これだけでは説明がつかない例もあります。

自律神経が影響する

——では、ほかにも何か要因があるのでしょうか。

蟹江医師:「自律神経」が影響するとも言われています。自律神経には、緊張や興奮時に働く「交感神経」と、リラックスするように働く「副交感神経」があります。この2つが互いにバランスを取り合って、心拍、呼吸、血圧、消化、精神状態などの心身の機能を調整しています。

この交感神経や副交感神経の機能の低下やバランスの乱れが、PMSやPMDDの原因の1つになっているとされています。PMSやPMDDの患者さんの場合、月経前に交感神経が活発になり、副交感神経が弱まるといったことが確認されていて、イライラや憂うつ感が高まる可能性があるのです。

——PMDDの症状が激しいときとそうでないときがありますが、なぜでしょうか。

蟹江医師:お話ししてきたように、女性ホルモンの効きやすさ、神経伝達物質、自律神経の影響があります。PMSの要因は、複数が影響し合っているわけです。

心身に不調があるときや環境が変化したとき、緊張状態が続いているなどでストレスが強いとき、睡眠時間が不十分、食生活が乱れている、体力が低下しているなど、生活習慣の状態によっても症状に強弱が現れるでしょう。

——月経が終わるころにもPMSやPMDDの症状が強くなると言う人もいます。それはなぜでしょうか。

蟹江医師:まずは、月経周期と自分の症状にどのような関係があるのか、モニタリングしてみるといいでしょう。具体的には次回に詳しく紹介しますが、月経周期と症状の様子をカレンダーに記すなどして、客観的に自分の状態を見つめるという方法です。

また、月経との関係に関わらない、うつ病や双極性障害などの精神の病気であるケースもあります。いずれにしてもPMDDがつらい場合は、前回お話ししたように医療機関を受診しましょう(第1回参照)。

聞き手によるまとめ

PMSやPMDDの原因として、女性ホルモンの効きやすさ、神経伝達物質、自律神経、生活習慣など、多くのことが影響しているということです。PMDDによる怒りや憂うつ感のメカニズム、自身の体に起こっていることを理解すると、気持ちが楽になって治療やケアに前向きになれるのではないでしょうか。次回・第3回は、PMDDのセルフケア治療法について紹介します。

(構成・取材・文 藤原椋/ユンブル)