「心理的安全性」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

もともとは1965年に登場した言葉ですが、ハーバード大学教授のエドモンドソンが「対人関係のリスクをとっても大丈夫だ、というチームメンバーに共有される信念のこと」と定義。さらにグーグルが社内大規模調査の結果、チームにとって「圧倒的に重要」と結論づけたことで注目を集めました。

でも、具体的にどんな言葉を使ってどんなふうに行動すればいいの? と思っている人も少なくないのでは?

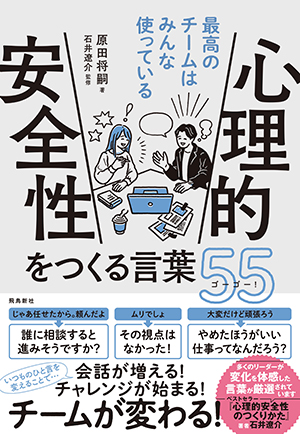

そこで、企業のコンサルティングや人材開発を手がける「ZENTech」のシニアコンサルタントで、8月に『心理的安全性をつくる言葉55』(飛鳥新社)を上梓した、著者の原田将嗣(はらだ・まさし)さんにお話を伺いました。

【関連記事】わたし言っちゃってたかも…「心理的安全性」を下げる言葉10選

『心理的安全性をつくる言葉55』著者の原田将嗣さん

「まずは言葉を見直してみる」今日からできること

——『心理的安全性をつくる言葉55』では、心理的安全性をつくるための言葉が具体例として載っていてとても参考になりました。「NGな言葉例」では、自分もつい言っちゃっている言葉がたくさんあって耳が痛かったです。同書を執筆されたきっかけを教えてください。

原田将嗣さん(以下、原田):「心理的安全性」というワード自体は、この2、3年ですごく世の中に広まってきたという認識がありました。僕がシニアコンサルタントを務めている「ZENTech」でも、企業からの「組織やチームに心理的安全性を浸透させたい」というご依頼のもと、研修や講演を行ってきました。ただ、心理的安全性の理論を学んだあとのフェーズとして、「では実際にどうしたらいいのか?」「何から手を付けていいのか?」というご相談が増えてきました。

——「心理的安全性」が大事というのは分かったけれど、具体的にどんな言葉や行動をすればいいのか分からないということなのでしょうか?

原田:そうですね。実際に、組織やチームで使われている言葉や態度は、心理的安全性に対して大きな影響を与えます。僕自身、前職では住宅営業をしていましたが、言葉や態度というものを大事にしてきました。実体験の中で「周りの人に対して、その言葉はどのような影響を与えるのか?」ということを、常に意識していました。

そこで、心理的安全性を高めるための言葉、あるいは心理的安全性を低くしてしまう言葉をご紹介できれば、参考になるのではないか? と考えました。僕としては、「まずはチームで使われている言葉を見直してみてはどうでしょうか?」というシンプルな答えを持っていたので、言葉にテーマを当てた本を執筆することになりました。

——執筆にあたって、意識されたことはありますか?

原田:「僕だから使える言葉じゃなくて、誰が使ってもいい言葉にしましょう」という点は、すごく意識しました。例えば、中には「原田さんだから使えるけど、他の人が使うと怖いですよ」という言葉もあります。僕が、この表情で、このトーンで、この雰囲気で話すから伝わるということが、他の人が使うと全然違う意味になってしまう。言う人によって意味の変わる言葉ってあるんですよね。そういう言葉を削っていきながら、「みなさんが使いやすい言葉、誰でも使える言葉にしていこう」という点を意識しました。

心理的安全性が高いチームはなぜパフォーマンスが高いの?

——やはり、心理的安全性が高いチームはそうではないチームと比べて、パフォーマンスは違うのでしょうか?

原田:全然違うと思います。 チーム単位で言えば、心理的安全性が確立されていると、メンバーから意見がたくさん出てくる。その結果、より良い意見を得るための材料がそろうことになるので、パフォーマンスも高くなっていく。

個人にとっても大きな影響があります。その場所に所属していて、安心安全が保たれていたほうが、働きがいや働く楽しみを感じやすい。「ここにいていいんだ」という安心感のもと、自分がチャレンジしてみたいことを表現できていたほうが、チームの成果につながりやすくなっていく。そしてそれが、自分の成長や達成感にもつながっていくんです。

そういう意味で、チームとしても個人としても、大きなメリットがあるのではないかと思っています。

「心理的安全性」が注目されている理由

——ここにきて、心理的安全性が注目されている理由は何だと思いますか?

原田:すごく大きな目線でお話しすると、多くの人が目に見えないことに価値を感じ始めたという点があげられると思います。”ウェルビーイング”もそうですし、収入を上げて住む場所や持ち物を良くして……というモノに対する欲ではなく、その場所にいることで幸せを感じられるかどうか、自分の力を発揮できている喜びを感じられるかどうか。そんなふうに目に見えない部分に価値を見いだしている人が多くなってきているような、大きな流れがあるのではと感じています。「何をやっているか」よりも、「どこに所属して、どんな仲間たちとやっているか」に、働きがいややりがい、生きがいみたいなものを感じやすくなっているのかなと。

もう一つは、時代の変化ですね。これまで業績を上げてきた営業部署が、今後も同じやり方で業績を上げていけるのか? を考えたときに、やっぱり顧客のニーズも変化して、変わっていくスピードもどんどん速くなっている中で、ただ経験が長いだけのリーダーが、自分の経験をもとに、「成果を出す方法を考えよう」と言ってもなかなか難しい。今は、チームの力の総和を最大化したほうが、成果が上がるという時代になってきているので……。リーダーだけが正解を持っていて、そのとおりにやっていこうというよりは、チーム全体の力を出していく。そういうチームをつくっていくほうが、成果が上がりやすくなっているというのが、目の前で起きていると実感しています。

チームを見直すきっかけになったコロナ禍

——心理的安全性が注目されるようになったのは、コロナ禍も影響しているのでしょうか?

原田:コロナ禍は大きかったと思います。まず、環境の変化として、在宅ワークが増えて、チームメンバーと顔を合わせることが少なくなった。そこで、「チームとして成果が上げられるのだろうか?」「今までと同じようにチームをつくっていけるのだろうか?」を考えたときに、もともとチームとして機能していたところは、それほど大きな影響を受けずにコミュニケーションが取れていたと思います。

一方で、「あれ? うちは、そもそもチームになってなかったかもしれない……」「うちのチームは心理的安全性が足りなかったんじゃないか?」ということに気付いたチームもいたと思います。顔を合わせることが少なくなったことで、心理的安全性が改めて注目を浴びるようになったと感じています。

ただ、「コロナ禍になったから、心理的安全性が必要とされている」というわけではありません。以前から成果を上げていたチームは、おそらく元々、心理的安全性が高かったのだと思います。コロナ禍に関係なく、心理的安全性という観点で見ていくと、成果を上げているチームと、成果を上げていないチームには差があります。

「下をどう育ててくか分からない」マネジメントで大事なこと

——業務委託や副業など一つの組織やチームにさまざまな業務形態の人がいるというのもありますか?

原田:あると思います。当たり前のように、ずっと同じ会社に居続けるという選択肢は、もはや今の20代の方は持っていないんじゃないかな。僕は40代ですが、新卒で入社した20年前は、「ここで頑張り切るぞ!」という気持ちで会社を選ぶのが一般的でした。「10年後には、課長みたいになるんだ」「最終的に、社長がやってるようなことに近づくんだ」みたいなことを思い描くことが多かったですよね。

——島耕作みたいな……。

原田:そうです。でも、今はもうガラッと変わって、むしろ今の40代~50代のほうが自分の働き方や人生について、「このままでいいのだろうか?」と考えている方が増えている印象です。

——ウートピも30代後半から40代、ギリギリ昭和生まれの世代の方が多く読んでくださっているのですが、周りでも「自分は昭和的な教育を受けてきたけれど、下はそうではないから、言葉のかけ方一つにも気を使う」という声をよく聞きます。

原田:実際に、管理職の方のお声として耳にすることは多いです。「自分はこうやって育ってきたし、あのときの厳しい指導があったから今の自分があるんだ」みたいな……。もちろん、一つの成功体験として、自分自身の成長が大きな影響を与えているのは事実なので、否定することはまったくないです。

ただ、いろいろな人がいろいろな育ち方をしていくので、自分と同じタイプの人をまた育てるだけが、マネジメントのお仕事ではないはずです。自分のようなタイプではないにしても、結果的に、チームの力になる人や社会の役に立つ人を育てていくことが、マネジメントでは大事なんです。

——確かにそうですね、私も振り返ると、いつの間にか自分のようなタイプを育てようとしていたかもしれないです。

原田:そういう意味では、自分がこれまでやってきたやり方に、プラスαで持ち合わせていけばいいと思います。ガラッと変えなきゃいけないとか、今までのことが全否定されるということではありません。自分が積み上げてきたものは決してなくならないし、それがうそになるわけではないし、否定されることはまったくない。

ただし、そのやり方だけではなく、もっと良いチームをつくるためにアップデートできることはたくさんある。その一つとして、心理的安全性があるという捉え方をしたほうが、気持ちが楽になるんじゃないかなという気がします。

——今までの自分のやり方に「心理的安全性」をインストールするイメージでしょうか?

原田:はい、それでいいと思います。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)