チームで取り組む仕事のパフォーマンスが上がるカギとも言える「心理的安全性」。グーグルが社内大規模調査の結果、チームにとって「圧倒的に重要」と結論づけたことでも注目を集めました。

企業のコンサルティングや人材開発を手がける「ZENTech」のシニアコンサルタントを務める原田将嗣(はらだ・まさし)さんによる『心理的安全性をつくる言葉55』(飛鳥新社)が8月に発売され、話題を呼んでいます。

仕事のあらゆるシーンでつい使ってしまいがちなNG表現を心理的安全性が高まる「ひと言」に言い換える構成で、同僚など社内の人と話すときや会議、1on1、そして商談まで、今日から実践できる言葉が紹介されています。

ウートピでは本の発売を記念して、同書の中身を抜粋してお届けします。

※抜粋にあたり、同書の構成を一部変更しております。

はじめに

「会議で意見を募っても、誰も発言してくれない」「ミスを隠す部下がいる」「役割分担がうまくいかず、チームの人間関係が崩壊」「自分のグループだけ、業績が低迷している」etc……。

解決の糸口が見えない、「ひと」と「チーム」の問題。実は、本書にあるフレーズを使うことで、改善・解消へと向かいます。

いったいなぜ、そんなことが可能なのでしょう。

それは本書で厳選したの言葉が「心理的安全性をつくる言葉」だからです。「心理的安全性」とは、わかりやすく言うと「誰もが率直に、思ったことを言い合える」ことを指します。もちろん言い合うのは「文句でもなんでも」ではありません。

チームの目標や大切にしていることに向かって、意見やアイデアを出し合うのです。

心理的安全性が確保されていると、ミスの報告のように話しにくいことでも素早く情報共有ができたり、新しいことへの挑戦が増えたり、働くことで満足感や充足感に満たされるようになります。すると個々人の仕事の質は上がり、チームとしての学習が促進され、結果的にチーム全体の成果も向上していく、というわけです。

つまり、変化の激しい今の時代に、チームの力を合わせて最高の成果を出すため、目指すべき職場環境が「心理的安全性」だと言い切っていいでしょう。「心理的安全性が大事なのはわかりました。でも、何から手をつければいいのでしょう?」

最近はそんな声を数多くいただくのですが、まずは、職場で使う言葉から変えましょうというのが、一番シンプルで効果的な始め方です。

本書では、日本の職場でよくある場面を厳選し、「言葉」という媒体を通して心理的安全性を高めていく手法をお伝えします。〝大胆な改革〟も〝コストをかけた投資〟も不要です。あなたが日ごろ使う言葉を少し変えることで、心理的安全性の高いチームづくりを推進することができるのです。

ぜひ今日使う言葉ひとつから、変えていきましょう。

使っていませんか? こんな「NG言葉」

突然ですが、チェックです!

あなたの職場で、次のような言葉が使われてはいませんか?

1.相談されたら本人のことを思い「まずは自分で考えて!」と言っている。

2.新しいアイデアが出てきたら、考えてくれた人にやってもらうのが一番なので「じゃあ、担当としてやっておいてね」と任せるようにしている。

3.一度教えたことをまた聞かれたら「前にも言ったよね」と厳しく指導している。

4.注意するとき「こんなこと言いたくないんだけど」と言うようにしている。

5.自分の担当する仕事でトラブルがあっても、周りには迷惑をかけないよう「大丈夫です」と言い、まずは自分でなんとかできないかを考える。

6.できなかったことに対して原因を究明し、理由を明確にするために「なんでできなかったの?」と聞くようにしている。

7.チームで失敗が明らかになると、まず「誰の責任?」と責任の所在を明確にしている。

8.後輩や部下から仕事の目的や、やる理由について質問されたら、チームワークを乱さないためにも「仕事なんだからそんなこと考えないでやるんだよ」と伝えている。

9.新しく入ったメンバーには、まずは「会社のルールはこれだ」と、マニュアルや規程類をしっかり覚えるよう伝えている。

10.途中から参加したプロジェクトの会議で上司に「何か意見ある?」と聞かれたが、まとはずれになってはいけないので「特にありません」「いいと思います」と答えた。

実はこれら、日常的に使っていると心理的安全性を下げる言葉たちです。普段無意識に使っていたり、そんなつもりはなく使っていたりする言葉が、心理的安全性を下げているかもしれません。

5個以上該当する場合は黄色信号。

本書でお伝えする言葉に言い換えていきましょう!

「心理的安全性」って何?

この言葉が登場したのは、半世紀以上も前の1965年のこと。もとは組織に使われる言葉でした。その後、現在ハーバード大学の教授を務めるエドモンドソンがチームに応用し「対人関係のリスクをとっても大丈夫だ、というチームメンバーに共有される信念のこと」と定義しています。さらに、米グーグル社が「プロジェクト・アリストテレス」の中で再発見。チームにとって「圧倒的に重要」と結論づけ、注目を集めました。

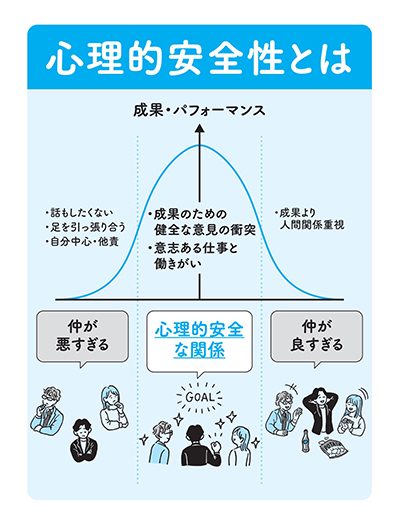

この、成果や生産性につながるという心理的安全性。よく「仲が良いってこと?」と捉えられがちですが、その本当のところはどうなのでしょうか? もちろん、仲が悪いことが生産性に悪影響を及ぼすことは明らかでしょう。けれども、心理的安全性は、単にチームメンバーの仲が良いということでもありません。仲が良すぎる状態で、現状の人間関係を維持することが優先され、言うべきことが言えない場合も成果は上がりません。

心理的安全性が高いチームとは、仲が「悪すぎる」でも「良すぎる」でもなく、目指すゴールや成果のために「健全な意見の衝突(ヘルシーコンフリクト)」が起こせるチームです。

「心理的安全性」をつくる 4つの要素

ではこの「心理的安全性」は、どのような構成要素によってつくられるのでしょうか?

私がシニアコンサルタントを務めるZENTechは、日本の組織文化・働き方・職場環境に合わせた「日本版・心理的安全性」づくりに取り組んできました。

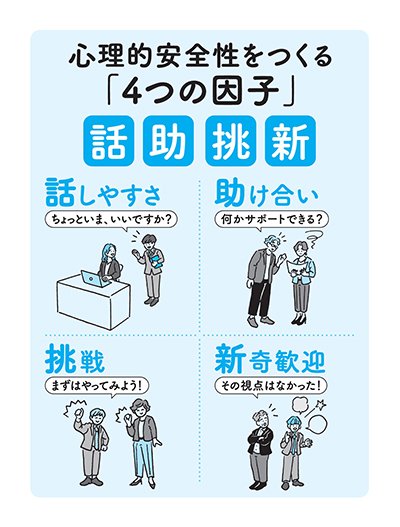

独自のサーベイシステムSAFETY ZONE を開発し、日本の組織を6000チーム以上も計測。検証を重ねたところ、心理的安全性を高めるために重要な因子(要素)を見出しました。

それが「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」「新奇歓迎」の4つの因子です。組織・チームに心理的安全性があるとき、この話助挑新(わじょちょうしん)の「4つの因子」が高いと思ってください。

心理的安全性は、この正解のない、変化の激しい時代の中で、だからこそチームが力を合わせ、知恵と工夫を積み重ね、アイデアを出し合うために大切です。4つの因子は、そのためのバロメーターでもあります。

まずはこの4つの因子をものさしとして、ご自身のチームに当ててみてください。