「仲の良い友人でもずっと一緒にいるのはつらい」「自分の言動を振り返ってウワーっとなる」「組織になじむまでに時間がかかる」--。

人付き合いは苦手ではなく、むしろ積極的にいろんな人と付き合っているのに、小さなことで疲れるのは「隠れ内向」だからかも……。

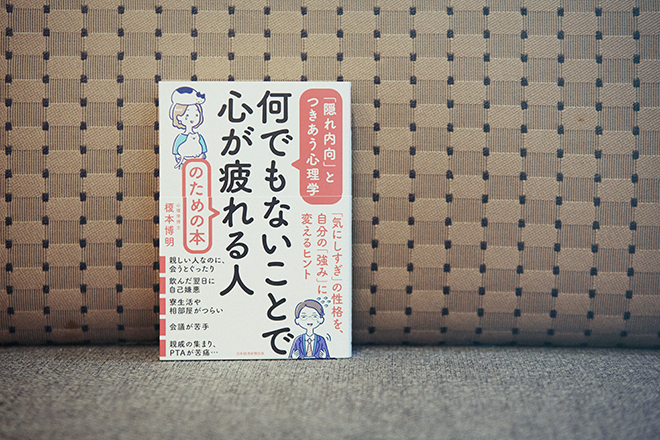

そんな「隠れ内向」の悩みや対処法を解き明かし、うまく生かすためのヒントを示した『何でもないことで心が疲れる人のための本〜「隠れ内向」とつきあう心理学〜』(日本経済新聞出版)が10月に出版されました。

完全な内向型の人ほどにはマイペースになれず、他人に対して感じよく振る舞おうと気を使って周囲に溶け込もうと頑張るタイプの「隠れ内向」について、心理学博士で著者の榎本博明 (えのもと・ひろあき)さんにお話を伺いました。全4回。

調子がいい人と思われる? 隠れ内向の悩み

——第2回で、隠れ内向になったほうが生きやすくなる部分もあるというお話でしたが、隠れ内向としてうまく生きていれば、無理に治す必要はないということでしょうか?

榎本博明さん(以下、榎本):治す必要はありませんが、無理をし過ぎないことです。「自分は無理しているかもしれない」と思ったら、本来の内向型の自分を出したっていい。そう思えば楽になるでしょう。自分が抱えてる不安だって、打ち消す必要はないと思いますよ。本屋さんに行くと「他人のことは気にしない」とか「自己肯定感を高めよう」と言っている本がずらっと並んでいますが、気にしたっていいし、自己肯定感を無理に高める必要なんてないわけです。

——えっ、すごく気になります。

榎本:自己肯定感に関して話すと長くなるので、『自己肯定感という呪縛』 (青春新書インテリジェンス)という新刊がそろそろ出るので、よかったらそちらも読んでみてください(笑)。

——分かりました、話を戻しますね。隠れ内向の人は表向きは社交的なので、「調子がいい人」だと思われがちです。「八方美人」とか「内向型とか言ってるくせになんだかんだうまくやっていますよね」と言われることもあります。気にしなければいい話なのですが、もともとは内向型なのでそう言われるとウジウジしてしまいます。

榎本:実は僕もそうなんですよ(笑)。しゃべり過ぎるので、調子がいいヤツだと思われているきらいがあります。子供のころは無口だったのですが、学生相手に教員が照れて無口になっていたら、授業になりませんからね。だから、いつの間にか、よくしゃべるようになったんです。それに隠れ内向でもあるので、その場の空気を察知して気を使って無理してしゃべっていることもある。でもなかなか周りに分かってもらえなくて「あいつは調子いいやつだ」と思われるんです。「隠れ内向あるある」というか、隠れ内向ならではの葛藤がありますよね。

——時々ガチ内向型の人がうらやましく思うときもあります。そこまで自分を貫けていいなって。

榎本:隠れ内向の人は、頑張って立派にやってるんです。自分の内面を見ながら、外に適応するために人のことも考えられるし、この場を気まずくしたくないという思いもあるので、我々は自分を自分で褒めてあげたいですよね(笑)。

集団行動が苦手、でも世界は広げたい

——元々は内向型なので集団行動は基本的に苦手です。でも、他人から誘われて自分では選ばないような場所に行ったり、新しいことに挑戦したりすることで自分の世界が広がることもあるので、できるだけ誘いには乗ってみようと思っています。もちろん中には「無理しすぎて疲れた」ということもあるのですが……。そこはトライ&エラーで自分にとっての疲れるポイントを探っていくしかないのでしょうか? 例えば誘いに乗るのは週に1回までにしようとか。

榎本:やはり優先順位をつけておくことだと思います。内向型の人は集団に溶け込みにくく、単独行動に走りがちです。集団に「溶け込めない自分」を「流されない自分」として開き直り、そんな自分を誇りに思う心理も働きます。そのほうが気持ちが楽になるからです。開き直ったり、自分を正当化したりするのではなく、自分の中の優先順位をはっきりさせていくのがよいでしょう。

確かに外向型を推奨する今の文化の価値観の優先順位が高いと、いろいろな人と会うのが良いとか人脈はたくさんあったほうがいいとか、考えるよりまず動けとかになりがちだけれど、そういう文化に踊らされるのではなくて「自分はもう少しじっくり考えたい」とか「いろいろな人と会うよりは特定の人とじっくり語り合いたい」とか自分の中のこだわりをもう一度見つめる必要があると思います。

「これだけは譲れない」ということがあるのは悪いことではありません。でも、あまり小さなことにこだわる必要はないし、少し緩めるだけで集団行動を取れるようになります。

全員が外向型になれるわけではない

——外向型にも内向型にも隠れ内向にも悩みがあると思うのですが、それぞれの性質に合った環境も大事だと思いました。

榎本:今の日本社会は、「それぞれの個性を生かす」とか言いながら、「自己主張するのが個性だ」と考えられているフシがあります。それは自己主張が強い人の話で、そうではない人はそんな個性は持ってないんです。

一方で、有名なスポーツ選手だって自分を抑えて、「支えてくださった方々のおかげです」とか、「今回はたまたまうまくいったけど、自分の課題が見つかりました」とか謙遜するわけですよね。「俺はすごいだろう」とか、「自分は優秀なんで当然です」なんて言ったら、非難囂々(ひなんごうごう)になるのが目に見えています。僕たちは、そういう謙遜の美学が根づいた社会を生きているんです。

もちろん、バリバリ活躍して人からいくら批判されても突き抜けていく人はいます。でも、それは特殊な才能があるからで、全員が目指せることではないのに、欧米に倣おうとしている今の日本のやり方はちょっとおかしいと思っています。だから、この本に書いたような話を広めないと、生きづらい人がどんどん増えてしまうのではと危惧しています。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)