歩き疲れ、立ちっぱなし、特に何もしないのに足が疲れる……。そんな経験はありませんか。「足がつらいのは、知らないうちにむくんでいる、姿勢が悪くて関節や足に余計な負担がかかっているなどが原因です。それらを改善するには、まず、自分の足に合う靴を選ぶことです」と話すのは、理学療法士で足のケアと靴の製作を行う馬喰快歩(ばくろかいほ)堂(東京都中央区)所長の三浦賢一さん。詳しいお話を聞きました。

足の幅は自分の認識よりも狭いことが多い

まず、足の不調を訴える人について、「間違った認識で、靴のサイズ選びをしている方がほとんどです」と言う三浦さんは、次のように説明を続けます。

「『自分は、足の幅が広く、甲が高い』と話す人は多いのですが、私の経験では10人中7、8人ほどの割合で勘違いをされています。実際には、自分の認識よりも、足の幅が細い人が多いです」

自分の足と靴のサイズが合っていないと、どのような影響を及ぼすのでしょうか。

「女性は、パンプスやブーツなどのヒールのある靴をよく履きます。しかし、ヒールのある靴は、歩きやすさや足の快適さよりも、立ち姿を美しく見せることを重視して作られていることが多いのです。足の健康にいいとは言えません。

足に合っていない靴を履いていれば、指先に力が入って、ぎゅっと指を丸めている状態で一日を過ごすことになります。さらに、かかとの位置が靴の中でずれて、ふくらはぎやひざに余計な負担をかけ続けます。それらが足のトラブルを引き起こします」と三浦さん。

自分の足のサイズとワイズを正確に測る

次に、トラブルを予防するために自らできる方法として三浦さんは、

「まず、足の『サイズと呼ぶ足長(そくちょう)』と『ワイズと呼ぶ足囲(そくい)』を自分で測って、自分に合った靴のサイズを知りましょう』と提案します。

ではここで、三浦さんに、正しい自分の靴のサイズやワイズを知る方法を教えてもらいましょう。実際に、筆者の足で試しました。

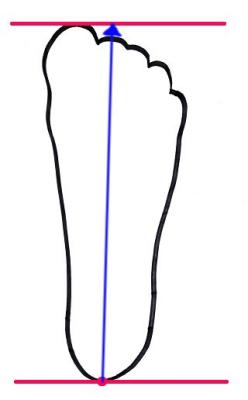

<足のサイズ(足長)の測りかた>

(1)白い紙の上に素足を置き、足の周りを鉛筆でなぞりながら、紙の上に足の輪郭を描きます。

(2)紙に描いた輪郭の、1番長い足の指の先端部分に、かかとに対する平行線を入れます。

(3)かかとの中心に点を入れ、次に2番目に長い指に向かって線を引いて、(2)の平行線までつなげます。この長さが、足のサイズと考えてください。

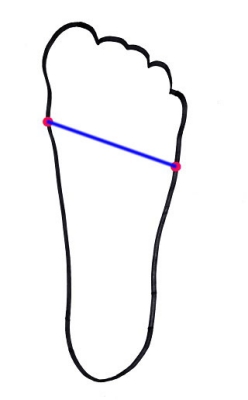

<足のワイズ(足囲)の測りかた>

(4)(1)の輪郭から、足の指の付け根より少し下の外に向かってもっとも膨らんでいる部分を、左右ともに確認する。横幅が長いポイントを探します。

(5)(4)で確認した位置を目安に、自分の足の膨らんだ部分をメジャーでぐるっと巻くようにして計測します。これが足のワイズです。メジャーがなければ糸などを使って、その長さを定規で測るといいでしょう。

さらに三浦さんは、次の説明を加えます。

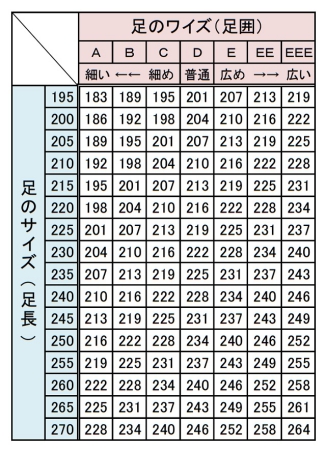

「JIS(日本工業標準調査会)では、女性の場合、下記の表が足のサイズに対してのワイズとして規定されています。ネット上でも『靴のサイズ・ワイズ表』などのキーワードで検索できます。

自分のサイズとワイズを測ったら、この『靴のサイズ表』を見て、自分の足は『細い、細め、普通、広め、広い』、あるいは『A〜EEE』のどれかを把握しましょう。

この表から、例えばサイズが230mm(23cm)の女性は、ワイズが228mm(22.8cm)以上であれば幅が広めだと言えるでしょう」

最後に、靴を選ぶ際のポイントについて、三浦さんはこう挙げます。

「ここまでお話ししてきたように、もっとも重要なことは、自分の足の正確なサイズやワイズを知っておくことです。その上で、靴選びの観点を変えていきましょう。

『お気に入りの靴を美しく履きこなす』ことを靴選びのテーマにして、デザインだけで選ぶのではなく、自分の足に合う靴を根気よく探してください。

気に入ったデザインの靴が足に合わないときは 、購買店のシューフィッターに相談してみましょう」

お話を聞くにつれて、筆者は、見た目や何となくの履き心地だけで無茶な靴選びをしていることに気づきました。合っていない靴で足が窮屈な、あるいはぶかぶかな状態に置かれていては、痛みやむくみ、だるさなどが現れるのは必然でしょう。足に悩みを抱える場合、またこれから靴を選ぶ際にはまず、「足の輪郭を紙に描いて、メジャーで測り直す」ことからはじめてはいかがでしょうか。

(取材・文 岩田なつき/ユンブル)