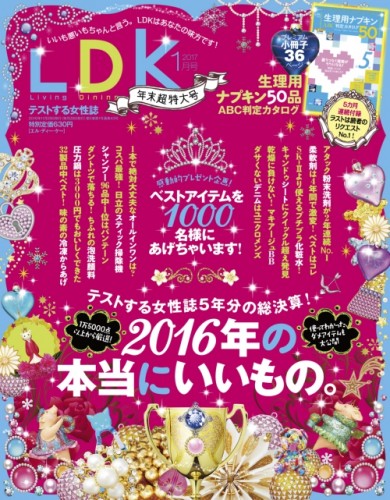

雑誌の休刊が相次ぎ、出版不況が叫ばれる中、「テストする女性誌」がキャッチコピーの女性誌『LDK』(晋遊舎発行)が売り上げを伸ばしています。2013年7月号の創刊時は7万部を発行。その後、売り上げは堅調に推移し、15年1月号で約10万部を突破。11月28日発売の1月号は通常版で約12万部、mini版で約5万部と合わせて約17万部を発行します。

テストする雑誌と言えば、NHKで放送された連続テレビ小説「とと姉ちゃん」でも話題になった生活総合誌『暮しの手帖』(暮しの手帖社)をほうふつとさせ、まさに“現代版”『暮しの手帖』とも呼べるべき同誌。

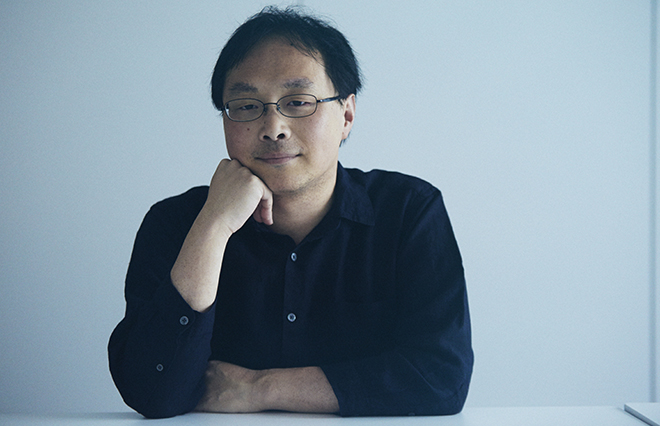

広告もほとんどなく「(雑誌を)売るしかないから、いつも背水の陣」と笑う木村大介(きむら・だいすけ)編集長に雑誌作りのポリシーや今後の展望について聞きました。

「とと姉ちゃん」ヒットは追い風に?

『LDK』は、同社が発行しているモノ批評誌『MONOQLO』の増刊として2012年に登場し、反響があったことから2013年7月号から創刊ならびに月刊化されました。

「雑誌は基本的に広告主導。自分が欲しいものについて知りたくても、ほとんどが広告がらみの記事、ということがよくあります。しかし読者の立場で考えたらおかしいこと。広告のしがらみがない媒体で、ちゃんとテストして見解を伝え、モノ選びの一助にしてもらう意義を感じました」

『暮しの手帖』は2007年第4世紀26号をもって商品テストを中止しましたが、木村編集長は「昔の『暮しの手帖』をほうふつとさせる、というようなことはよく言われます。創刊当時から、『暮しの手帖』の考え方をリスペクトして記事づくりの参考にしていました。『とと姉ちゃん』のヒットは追い風になリました」と明かしました。

定番から流行りものまでテスト

『LDK』の読者のターゲットは30代、40代の主婦層が中心。木村編集長によると、この年代は「限られた予算の中で何を買うか」といった「モノを見る目がシビアな層」だそう。

現在、『LDK』の編集部に所属するスタッフは12人。企画を立てるときは、読者アンケートの結果を最も重視しています。取り上げるテーマはコスメや食器洗い洗剤やボディソープ、アロマ柔軟剤など日用品が多い印象ですが、100円ショップや人気ショップの製品などは活用法を紹介しながら、機能や使い勝手の評価なども盛り込みます。食品や金融商品について取り上げることも多く、バラエティーに富んだ内容です。

1つのテーマについてピックアップしているのは、多い時で約50製品にも及びます。昔からある定番商品や、新しく出た話題の商品なども織り交ぜつつ、売れ筋を意識して選定しているのだそう。

「販売されているものは山ほどあるので『どうしてこの商品を入れていないのか』というご意見を読者の方からいただくことはあります。アンケートで寄せられたご意見の中で妥当性があるものについては、次回の特集でピックアップするなど反映させています」(木村編集長)。

検証する商品を購入するために編集部員がキャリーケースを持って都内を飛び回ることもしばしば。テストをするのにも手間もお金もかかり、部数が増えても「びっくりするぐらい儲かっていない」という木村編集長。さまざまな企業から、タイアップ記事の依頼もくるということですが「それをやってしまうとおしまい。あえて“いばらの道”を進んでいるようなものです」と力を込めました。

譲れないのは“ユーザー目線”

雑誌で取り上げる商品のテスト方法については外部の専門機関に依頼することもあれば、地道に編集部員が調べることも。一方で、ユーザー目線を何より大事にしていることから、モニターを集めて意見を聞くことや自宅訪問、商品を一定期間使ってもらって感想を集めることも欠かせません。

モニターは誌面上で募集したり、ライターの“ママ友”つながりで探したり。中には編集部に届いた手紙で気になった人に直接、連絡を取ることもあるし、街頭でいきなり声をかけて協力を依頼することもあるというから驚きです。

たとえば12月号で取り上げた食器用洗剤では、外部の研究機関で油汚れの落ち具合についてテストを実施。それだけではなく、編集部のスタッフなどで洗剤をたらしたスポンジを10回もみこんで「泡立ち」を、さらに油を加えたあとの「泡もち」もチェックしています。これは食器を洗っているとき、モコモコした泡がないと「洗えている」という実感がわきにくい、というユーザー目線に立ったものです。

木村編集長は「公正な結果を出さなければいけないので、外部の専門機関に調査を依頼することも多いですが、究極のところは“ユーザーとして使ったときにどうか”」と話します。「化粧品ならデパコス(デパートコスメ)がいい、という定説があります。高級ブランドを使う喜びはあるだろうし、格式もありますが、単に付加価値を付けて売っている、ということもある。機能だけ見ればドラッグストアで売られている商品や“プチプラ”製品の中にもいいものがある、ということを伝えたいんです」。

そのため、たとえ名だたるブランドのコスメであっても検証結果が悪ければ、「ダメ定番」や「とにかく使いにくい」などと酷評することも。木村編集長は「なにげなく選んでいることによって、なにげなく損をしている、ということを読者に知ってもらえたら」と熱い思いを明かしました。

メーカーからのクレームは?

広告もほとんどなく、商品をユーザー目線でテストする。メーカー側はさぞ戦々恐々としているだろうと思いますが木村編集長は「(クレームは)めったにないですね」とキッパリ。

「万が一、問い合わせがあったとしても、きちんと理由や根拠を明示できるベースは持っています。クレームがきても構わないんですが、意外なことにきませんね。これは『家電批評』や『MONOQLO』でも一緒です。もちろんよく思っていないメーカーさんもいると思いますが『われわれの見解としてはこうです』ということを示して、モノ選びの一つの参考にしてもらっているだけです」と自信を見せました。

「今は情報がたくさんあって、テレビや新聞に書かれていても消費者はむやみに信じなくなってきています。その分、口コミサイトなどが台頭してきているわけですが、ネット上の口コミは根拠が薄いですし、そもそもマーケティングの戦略に乗せられたものが多い。だから自分たちで試した結果を提示しているのです」。

地道な“草の根運動”も

右肩上がりで売り上げを伸ばしてきた理由には、読者の方向を向いた真摯な雑誌作りがありますが、そのほか地道な“草の根運動”もあると言います。

その一つが全国の美容院に雑誌を置いてもらうこと。「全国の美容院や病院の住所を調べて、『よかったら読んでください』と雑誌を送付していきました。とにかく媒体を知ってもらわないと話にならないので、読んでもらえるきっかけを作ろうと思いました」。

「毎月『こんな雑誌初めて読みました』という反応があります」とうれしそうに話す木村編集長。読者からの反応に確実に手応えを感じているようです。

表紙に隠された工夫

雑誌を売る工夫は表紙にも隠されています。『LDK』の表紙は毎月カラフルなイラストに彩られ、一見「インテリア雑誌か雑貨の雑誌かな?」と思ってしまいそうですが……。

「われわれのやっていることは、一歩間違えると“ものものしい”内容になってしまいます。そうではなくて『一般的な女性向け雑誌のひとつとしてこういう選択肢もあるよ』というのを提示したいので、リビングに置いてあっても違和感のない表紙デザインにしているんです」と編集のこだわりは細部にまで宿っています。

“LDKはあなたの味方です”

『LDK』では今年の9月号から5ヵ月連続小冊子を付録として付けてきました。1月号に付ける最後の小冊子のテーマは生理用品。「付録総選挙」として読者アンケートを実施した結果、1位になったのが生理用品だったということで「ムレ」や「開封時の音」など読者が日頃から不満に感じていることを元に徹底検証しています。

「『なぜアンケートを取ったのか』というと、自分の声が誌面に反映されるということを読者に知ってもらいたかったから。中吊り広告に“LDKはあなたの味方です”というキャッチコピーを入れているのですが、まさにその言葉通り、完全に読み手の目線で作られた雑誌であることを、もっと多くの人に知ってもらいたいです」と木村編集長はアピールします。

10月からは同社の新しい試みとして、日本初の本格商品テストサイト「360.life(サンロクマル ドット ライフ)」が開設され、『LDK』でのテスト記事も紹介されています。

実は、今年12月号で3代目編集長に就任した木村編集長。「ちゃんと調べて物を買う、ということが当たり前になってほしい」という木村編集長の願いが込められた『LDK』の挑戦は、まだまだ始まったばかりです。

(Smart Sense 吉岡)