千葉県の長南町にある、日本一金運が上がると言われる長福寿寺(ちょうふくじゅじ)に出かけた。その理由はウートピ編集部からこんな相談を受けたからだ。

「小林さん、新年に向けて縁起が良さそうなスポットとかお話しとかってありますかね?」

「……そんなところ知っていたら、まず私がいの一番に行きます……あ! あある!!」

「どこですか?」

「(東京都内から)千葉県のだいぶ奥にある金運がアップするというお寺です。参拝者が次々に宝くじ高額当選を果たしている、すんごいお寺なんです。あと住職がすごく面白い方なんですよねえ」

「小林さん」

「はい」

「すぐに取材へ行ってください」

かくして、特急「わかしお」に乗り込み、私は長福寿寺へ向かった。ここから読んでもらうコラムが、2023年あなたの金運上昇につながるきっかけになりますように。

金ピカ石ゾウのお出迎えから始まり、幸運を呼ぶゾウが境内のそこかしこに

実は私、長福寿寺の住職である今井長秀(いまい・ちょうしゅう)さんとは、取材でお会いしたことがある。当初は「金運が上がる」という意味がよく分からなかった。そういったご利益があるといわれる神社仏閣は全国にあまたあると聞くからだ。

ただ住職のお話を聞いて、普通の「金運にご利益のある寺」ではないことは分かった。まず住職が元経営コンサルタントであること。もちろん厳しい仏門も学び、修行も重ねている。つまり現代の経済事情と仏教論。ふたつの観点から意見を述べてくれる。そこが分かりやすい。

そんな今井住職が「仏教のディズニーランドにしたい」という長福寿寺。茂原駅を降りて、タクシーを走らせていると道路沿いに光輝くゾウの像が見えてくる。金ピカ! という言葉がふさわしい寺のシンボル、吉ゾウくんだ。

ジブリのサントラが流れる境内に入ると、迎えてくれる巨大ゾウ

広大な敷地の境内はとても気持ちがいい。自然が多いせいか空気も澄んでいる。“気がいい”とはよくいうけれど、まさにそのとおり。もちろんここは56代も続く由緒正しきお寺である。お墓もあるし、今井住職は葬儀でお経も唱える僧侶だ。ただそんな雰囲気を一切感じさせないのは、まず聞こえてくるのがジブリ映画のサントラであること。時にはジャズも流れているらしい。

まずは参拝……と本堂へ向かうと、また巨大なゾウの石像が二体出現。向かって右がどんな願いも叶えてくれるという「吉ゾウくん」。左が縁結びのお手伝いをしてくえるという「結夢(ゆめ)ちゃん」。この象が長福寿寺では「幸せを呼ぶ」シンボルとされている。それも昨日今日の話ではない、室町時代からの伝説だそう。そういえばインドでも幸福の象と呼ばれる、ガネーシャがいたことを思い出す。吉ゾウくんは私の願いも叶えてくれるのだろうか。

お話を伺った、長福寿寺の住職・今井長秀さん

「もちろんです。お寺というのは人々の全般のお願いを叶えてくれるものです。本寺も金運だけではなく、子宮系の疾患や乳がんなどから救ってくれるといわれる「おすくひ夫人」や、人形供養もあります。

ではなぜ神社仏閣によって「ここは縁結びにご利益がある」といった効果がカテゴライズされるのかといえば、単純に代表が力を入れるか入れないかだけ。例えば弊寺ですと、日本三大合格守護神のひとつが祀られていることから、先代の父が合格祈願を押し出していました。実は合格祈願といえば、太宰府天満宮、比叡山、東は長福寿寺(大貮権現尊とも呼ばれる)なんですよ」

そう話す今井さん。実は彼が金運に力を入れたことには理由がある。それはバブル期に経営コンサルとして腕を振るっていた時期のこと。バブルは崩壊してしまい、経営者たちが資金繰りに行き詰まり、次々に命を絶っていく様子を目の当たりにしたからだそう。

祈願は「〜なりますように」ではなく「〜誓います、頑張ります」と自分に宣言

「たった……というと語弊があるかもしれませんが、数千万円で大事な命を落としてしまった。実に悔しい。それなら皆さんが金運を上げて、経済を活性化してくれればと思い、私は金運に力を入れることにしたのです。同時に私も仏門の道へ進むことを決意して、父の後継者となりました」

胸に刺さる話を聞いてジン……としたところで、お参りをしようとすると、ここで今井住職から一言が飛ぶ。どうやら「金運が上がりますように」とお願いだけするのはNG。仏様には願うのではなく、自分が今後どうなるのかを誓う場所だという。

「すべての御祈願に通ずるのは、その後の“本人の行動”なんです。仏様に拝んだら、どうにかなると思ってはいけません。拝んで、動いて、初めて自分が変わって、大きなご利益が生まれるんです。これを仏教では感応道交(かんのうどうきょう)といいます。棚からぼたもちを待っているだけではダメなのです。棚の下まで手を伸ばして、ぼたもちを拾いに行かないと」

改めて住職から聞くと納得の一言。手を合わせて「〜なりますように」と祈るだけではなく、「こうなります!」と宣言をするのが祈願だということだ。私には本格的な信仰心というものはないけれど、迷いがあるときや節目には神社仏閣に出向くことがある。これからは一方通行のお願いばかりを、ずうずうしく並べている場合ではないと自分に聞かせた。

改めて。仏教では新年が2月4日から始まる。今年は何か新しいことに踏み出したいと思う人なら、今年は長南町まで初詣へ向かうのもいいかもしれない。それまでに自分の2023年の目標を決めて、拝んで、誓って、そして動きたい。

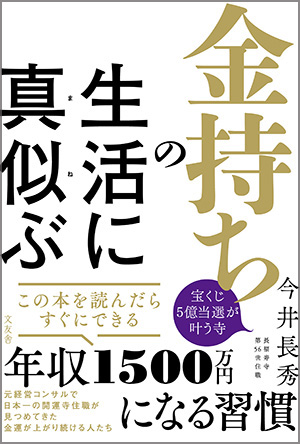

今井長秀さんの著作(発行:文友舎)

(撮影:竹内洋平)

※第2回は1月21日公開です。