口臭、口内炎、むし歯、歯周病などの原因になるという、夏バテならぬ「口バテ」について、歯学博士の照山裕子(てるやま・ゆうこ)医師に連載でお話しを聞いています。前回・第1回では、口バテの状態や原因、口バテによる口臭のセルフチェック法について聞きました。

今回は、唾(だ)液の分泌を促す食べものと自分でできる簡単マッサージについて尋ねます。

照山裕子医師

ガムよりグミが唾液を分泌する

——第1回で、「口バテ」とは口内の疲労によってさまざまなトラブルが現れるということ、そして、気になる口臭予防には、唾液の分泌量や質が鍵ということでした。唾液を促すために自分でできることはありますか。

照山医師:お話したように、唾液は口臭の原因となるガスを溶かし、口内を自浄、消炎、消臭する働きがあります。逆に考えて、唾液の分泌が減少すると口臭は悪化するわけです。

疲れていると食欲も減退し、よく噛(か)まずに食べる、また麺類やドリンク類など、あまり咀嚼(そしゃく)をしなくてよいものを選びがちになるでしょう。口を動かすことが減ると、刺激によって分泌される唾液の量が減少し、口の中が渇いて口バテにつながります。そのため唾液の分泌には、咀嚼(そしゃく)の力や、舌や頬の動きがポイントになります。

——ガムを噛んでいるときは普段より唾液が多めに分泌されているように思います。咀嚼の作用なのですね。

照山医師:咀嚼とは、歯で食べものを噛み砕くだけではなく、舌、頬、あご、唇と、口全体を使う運動です。昔に比べてあまり噛まずに飲み込める食品の種類が増えているので、現代人の咀嚼の力は弱まっているといわれます。同時に、飲食物を飲み込む「嚥下(えんげ)力」も弱くなっていきます。

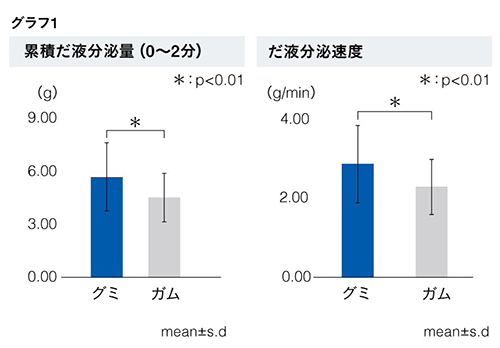

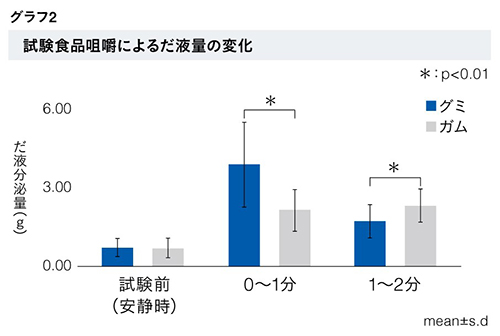

ガムを噛むと咀嚼の力で唾液の分泌は促されますが、最近、ガムよりもグミのほうがさらにその作用が強いという研究結果も報告されています。

噛み応えや酸味による作用などの理由が考えられ、「グミはガムと比較して、咀嚼時に唾液の分泌速度を高める」「グミのほうが唾液の分泌量が多い」ということです。

むし歯や歯周病などがあってガムを噛むのがつらいときに、刺激が少ないグミなら噛みやすい場合もあります。口の中が渇いてきたときは、グミをひとつ口に入れて噛むと、口バテや口臭の予防になるといえるでしょう。

日本農芸化学会2022年度大会「グミ咀嚼が唾液分泌に与える効果に関する探索的研究」より

三大唾液腺をマッサージして唾液を促す

——グミならガムのように長時間噛み続けることもないので、気になったときにすぐ口の中に入れることができますね。ほかに、自分で唾液を分泌する方法はありますか。

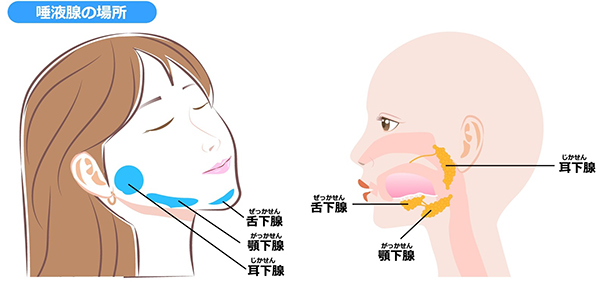

照山医師:次に紹介する「唾液腺マッサージ」を試しましょう。「三大唾液腺」といわれる、耳の前にある「耳下(じか)腺」、下あごのやわらかい部分にある「顎下(がっか)腺」、舌のつけ根にある「舌下(ぜっか)腺」をそっと刺激すると唾液が出てきます。

唾液腺マッサージ

(1)耳下腺:耳たぶの少し手前、上の奥歯のあたりを、ひとさし指、なか指、くすり指の3本をそろえてそっとひと押し3~5秒を5回くり返す。次に後ろから前へ向かって10回ほど回す。

(2)顎下腺:耳の下の骨の内側(首側)からあごの先まで、おや指の腹を使ってフェイスラインに沿って5か所ほど、そっと押していく。1か所につき5回くり返す。

(3)舌下腺:あごの先の内側の奥、舌のつけ根の下あたりを、両方のおや指の腹をそろえてあてて、そっとひと押し3~5秒を5回くり返す。

このマッサージは、いつでもどこででも行えます。とくに食事前に実践すると、飲食物や唾液が食道ではなく誤って気道に入ってしまう誤嚥(ごえん)の予防にもなるでしょう。

聞き手によるまとめ

唾液は口内の自浄、消炎、消臭をすること、そのため、分泌を促すようによく口を動かして噛むことが口バテのケアになる、またガムよりもグミのほうが唾液が分泌しはじめるのが速く、分泌量も多いという知見があるとのことです。さっそく、グミを噛む、唾液腺マッサージを実践したところ、すぐに唾液が分泌されることを実感しました。試してみてはいかがでしょうか。次回・第3回では口バテのセルフケアの「毒出しうがい」を紹介します。

(構成・取材・文 藤原 椋/ユンブル)