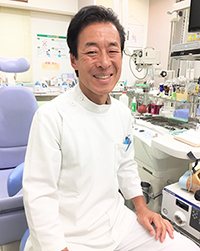

ぐるぐる、ふわふわのめまいが治まらない、急に襲ってくる、吐き気もする、原因がわからないなどで、悩む読者の声が複数、寄せられています。そこで「ぐるぐる・ふわふわ…めまいを治したい」と題し、耳鼻咽喉科・気管食道科専門医で『免疫入門 最強の基礎知識』(集英社新書)の著書がある遠山祐司医師に連載で詳しいお話しを聞いています。

第1回は、めまいの中でももっとも多い「ぐるぐると回転するように感じるめまい」について、第2回は「ふわふわ、ゆらゆらの非回転性のめまい」や「危険なめまい」について紹介しました。今回は、病院での診察について具体的に教えてもらいましょう。

耳鼻咽喉科でのめまいの問診は?

——これまで、めまいの多くは回転性のぐるぐるめまいである「良性発作性頭位(とうい)めまい症」(第1回)という病気で、耳が原因ということでした。そのため耳鼻咽喉科を受診しようとのお話しでしたが、どのように診察するのでしょうか。

遠山医師:まずは症状を聞き取る問診を行い、次に症状によって適する検査法を選んで行います。

問診では、「いつ、どこで、何をしていたときに、どのようなめまいが、どれぐらい続いたのか。また、その頻度はどの程度か」を聞き取ります。

そして、めまい以外の症状である「耳鳴り」「難聴」「耳が詰まる感じ」「頭痛」「肩こり」「視覚異常」「意識障害」「構音障害」などがあるかどうかも尋ねます。

さらに、「疲れていないか」「ストレスはないか」「睡眠の状態はどうか」「大きなライフイベントは」「治療中の病気や飲んでいる薬」など、生活の状況も聞きます。

もちろん、第2回で説明した、脳などほかの病気が原因ではないかも確認します。

ここ数日で頻繁に起こる、たまに起こるが予防したい、下を向いたときに起こるなど、患者さんによってさまざまな訴えがあります。

めまいの検査法…耳と目と平衡感覚がポイント

——受診前にこれらを自分で整理しておくと、自覚にもつながりそうですね。では次に、どのような検査をするのでしょうか。

遠山医師:良性発作性頭位めまい症と思われる場合は、一般に、次のようなことを行います。

・耳の内部の観察…耳鏡(じきょう)を用いて、炎症がないか、鼓膜や外耳の状態を診る。

・聴力検査…耳の聞こえかたが適切かを調べる。

・平衡機能検査…体全体のバランスを確認する。次のような検査があり、状態によって適宜行われる。

「歩行検査」では、開眼でまっすぐ歩いた後、目を閉じてまっすぐ歩く(6メートルを前進と後退)。耳にダメージがあると左か右に大きくずれていく。開眼歩行でふらつく場合は脊髄(せきずい)小脳の障害を疑う。

「足踏み検査」では、履き物を脱いで円の中心に立ち、目を閉じて50回、または100回足踏みをする。耳にダメージがあると終了後の停止位置が大きくずれている。脳にダメージがある場合はふらつくか足踏みができないか、転倒することもある。

「直立検査」では、両足を揃えてつま先を接してまっすぐ立って、開眼正面注視で60秒間、または30秒間観察後、同じ姿勢で目を閉じて60秒間、または30秒間観察する。

その後、両足を一直線上にそろえて(一方の足のかかとと、もう一方の足のつま先を接する「継ぎ脚立ち」)で30秒間、開眼と閉眼で検査。また、片脚立ち(単脚直立検査)でも同様に検査し、ふらつきがあるか、その方向や程度などを観察。

「眼振(がんしん)検査」は、めまいが起こると眼球が左右に細かく振れることがあり(眼振)、医師が手に持つ棒の先を目で追う「視標追跡調査」や「注視眼振検査」、赤外線CCDカメラ付きのゴーグルを装着して眼球運動を記録する「赤外線CCDカメラによる頭位及び頭位変換眼振検査」やENG(電気眼振図)検査、眼球運動記録用CCDカメラ・頭部運動検出用センサーなどを内蔵したゴーグルをかけて検査する「ビデオヘッドインパルス検査(vHIT)」がある。

2022年に保険適用となった「ビデオヘッドインパルス検査(vHIT)」

——直立や歩行、足踏みは自分でもできそうです。

遠山医師:位置が大きくずれたりふらついたりするので、ひとりでするのではなく、必ず誰かに付き添ってもらって試すのはいいでしょう。ふらつきなどが危険だと思った場合はすぐに医療機関を受診してください。

——眼振検査の「ビデオヘッドインパルス検査(vHIT)」は、めまいの原因を特定するうえで重要な方法と聞きました。

遠山医師:2022年に公的医療保険が適用になりました。まだすべての耳鼻咽喉科で受けられるわけではありませんが、今後は普及が見込まれます。

ぐるぐるした回転性のめまいに多い良性発作性頭位めまい症の場合は、頭をある特定の位置に置いたときに起こります。顔を洗うときや髪を洗うとき、上を向いたとき、寝がえりを打ったとき、左か右に向いた時、布団から起き上がるときなどです。そのため、頭がどこの位置にあるときに眼振が生じるかを確認します。

とくに、メニエール病(めまいと吐き気をくり返し、一方の聴力低下などの症状がある病気)や、前庭(ぜんてい)神経炎(めまいと吐き気、歩行時ふらつきなどの症状がある病気)の診断、および経過観察に有用です。

ほかにも複数の検査法があり、症状によって診察時に医師が判断して行います。眼振検査で異常がない場合は、第2回でお話しした疲労やストレス、また脳やほかの病気によるめまいかもしれません。必要に応じて、血圧測定や血液検査、CTなどの画像検査を行う、また他の適切な診療科に紹介することがあります。

聞き手によるまとめ

めまいがつらくて受診したとき、まずは問診でめまいの状態を詳しく尋ねられ、次に、その問診をもとに複数の検査を行って原因や良性発作性頭位めまい症かどうかを診察するということです。めまいが起きたとき、状況をスマホや手帳にメモしておくと受診の際に役に立ちそうです。

(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)