ヘアケアを実践しているつもりでも、鏡を見ては毎日、ハリのない髪、バサバサ髪、抜け毛などが気になります。そんなとき、ブラッシングをしながらふと、健康的な髪になるには頭皮ケアのツボが関係するのでは、と思い立ちました。そこで鍼灸師で太子橋鍼灸整骨院(大阪府守口市)の丸尾啓輔院長に、ヘルシーヘアを保つためのツボを教えてもらいました。

頭部の血流を促して栄養を送る

はじめに丸尾さんは、東洋医学による健康な髪のとらえかたについてこう話します。

「東洋医学では、生命活動の維持のために必要な内臓の働きのひとつである『腎(じん)』が、健康な髪と関わりがあるととらえます。『髪は腎の華』と言われ、腎の正常な働きによって抜け毛や切れ毛を防ぎ、ツヤのある健康な髪を保っているとされます。

また、東洋医学では毛髪のことを『血余(けつよ)』といいます。『血』は文字通り血液を表し、余った血が頭部に行き届くことによって健康な髪の毛を維持するという考えです。

頭から耳にかけてのツボ押しで、頭部の血流を促しましょう。血流が増えると毛根に栄養が行き届きやすくなります。乾燥や抜け毛を予防して、ハリやツヤのある髪を目指します」

次に、ツボの押しかたについて、

「これから紹介するツボは、押しやすい指の腹で、ツメを立てずにそっと刺激しましょう。イタ気持ちいいと感じる程度に、ひと押し5~10秒ほどを3~5回くり返します。手の指の腹でさするだけでも有用です。シャンプーやブローのときに、また朝のしたくのときにと、ツボケアを習慣にすると継続しやすいでしょう」と丸尾さん。

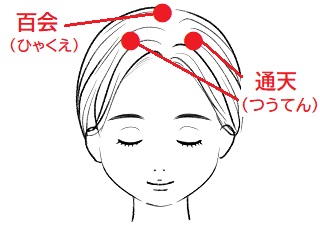

頭頂部にあるツボ4つ

どのツボも、頭皮の血流を促し、乾燥や抜け毛を防ぐとされます。また、頭部の緊張、こわばり、頭痛や頭重感を緩和します。

・百会(ひゃくえ)

両方の耳から頭に沿って真っすぐに上がった線と、眉間の中央から頭に上がった線が交わるところ。

・前頂(ぜんちょう)

頭の中心線上にあり、百会からおや指の幅の1.5本分ほどを前にいったところ。

・後頂(ごちょう)

頭の中心線上にあり、百会からおや指の幅の1.5本分ほどを後ろにいったところ。

・通天(つうてん)

後頭部からうなじにかけての緊張をほぐし、頭重や鼻づまりも緩和します。百会からわずかに斜め前、また、前髪の生え際の中心から百会に向かって親指の幅4本分を上がり、さらに親指の幅1.5本分を耳のほうへ行ったところ。左右に2点あります。

耳のまわりのツボ3つ

どのツボも後頭部や顔の周りの血流を促し、頭部にあるツボと同様に作用します。また、顔のむくみも改善します。

・曲鬢(きょくびん)

もみあげの後ろの生え際と、耳のいちばん高い部分が交わったところ。左右にあります。

・完骨(かんこつ)

耳の後ろにある出っ張った骨のすぐ下のくぼみ。左右にあります。

・翳風(えいふう)

顔や頭まわりをはじめ全身の血流を促します。耳のつけ根、耳たぶのすぐ後ろのくぼみ。左右にあります。

聞き手によるまとめ

頭まわりのツボと耳まわりのツボ、どちらも近い場所にあって覚えやすく、押すと頭皮の血流が促されることが実感できます。頭もすっきりするので、ブラッシング時のみならずデスクワーク中も頭皮マッサージ感覚でケアを続けることができそうです。

(構成・取材・文 藤原 椋/ユンブル)