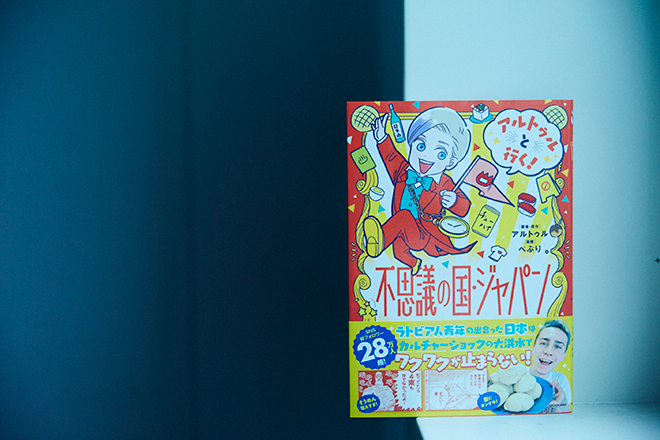

“日本推し”の外国人としてTwitterで一躍有名になったラトビア出身のアルトゥル・ガラタさんによる著書『アルトゥルと行く!不思議の国・ジャパン』(著者・原作:アルトゥル、漫画:ぺぷり/KADOKAWA)が昨年11月に発売されました。

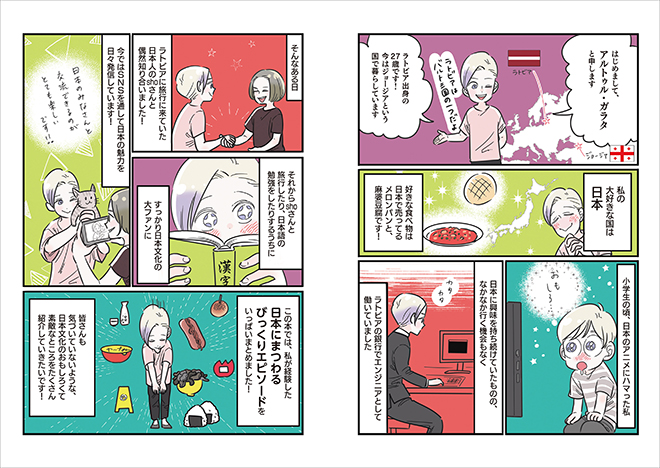

著書では、少年時代から日本に憧れていたアルトゥルさんが、22歳のときに初めて来日したときや帰国後のエピソードをコミックエッセイの形で紹介。独自の目線で発見した日本文化の不思議や魅力が描かれています。

コロナ禍で今年4月に約2年5カ月ぶりの来日を果たしたアルトゥルさんに、「面白がること」や「好奇心を持ち続けること」などについてお話を伺いました。前後編。

「日本の優しいところ」を詰めたかった

——著書の発売から半年ほどたちましたが、改めて1冊の本になってどんな感想を持ったのか教えてください。

アルトゥルさん(以下、アルトゥル):本当にうれしいです。今でも、定期的に「本、買ったよ」という声がありますね。出版したときに特に多かったのが「一気読みでした」「面白すぎて読むのが止まらなくなりました」という声だったんです。たぶん、マンガを担当していただいたぺぷりさんのおかげだと思いますが、確かに読みやすくて面白くて、つい笑っちゃう話がいっぱい集まった本になっているんじゃないかなと思います。

——本の制作中はコロナ禍で、日本にはいらっしゃらなかったんですよね。

アルトゥル:そうですね、作っている間はコロナ禍で、最後まで来られなかったんです。一瞬だけ入国禁止ルールを緩くするような話も出ましたが、オミクロン株が現れて、やっぱりまだダメ、となったので。もしかしたら出版するころに来られるんじゃないかな、と思っていたのですが。サイン会とか何かイベントをやりたかったのですが……。

——制作中に「特にこれは大事にしよう」と決めていたことはありますか?

アルトゥル:テーマは「日本のいいところをもう一度日本人に気づいてもらう」というもので、それを一番大事にしていました。心の底から、日本って優しいところばっかりだと思っているので、「日本の優しいところ」をたくさんこの1冊に詰めたかったんです。

——普段自分たちでは意識していないことを指摘されて改めて「確かにそうだよな」と思うことってありますよね。

アルトゥル:やっぱりそれはあると思います。日本で初めて驚いたことをTwitterでつぶやいたあとにラトビアに帰ったとき、ラトビア在住の外国の方や留学生から「私も同じことを考えていました」と言われました。ラトビア人にとっては当たり前のことに驚いたり、建物や文化がすてきだと感じたりしていることを聞いて、どこの国でもそうなってしまうんだなと思いました。

2年5カ月ぶりの来日で気がついたこと

——アルトゥルさんはコロナ禍で来日できない期間があり、今回は最後に日本に来たときから2年5カ月ぶりの来日でした。その間はジョージアで過ごされていたそうですが、外から日本を眺めていて、改めて感じたこと、気づいたことはありますか?

アルトゥル:外側から眺めていて「これに気づいた!」ということはあまりなかったのですが、逆に久しぶりに来日できて、ジャパニーズクオリティーというか、日本のいろいろな楽しいところに大興奮しました。もしかしたら、初めて来たときよりも興奮したかもしれません。海外に出てから日本に戻ってくると気がつくことがめちゃめちゃ多い、と日本人の知り合いに言われましたが、同意しますね。

——例えば、どんなところでしょう?

アルトゥル:例えば料理。ジョージアでずっと外食したら、バリエーションがあまりないのでたぶん1カ月もたたずに飽きちゃうんじゃないかなと思います。それで日本に来たら「もう天国じゃないかな」って(笑)。カツ丼屋さんがあり、その隣に立ち食い寿司屋さんがあり、その隣に家系ラーメンがあり……たまらないですね、楽しいです。

また“優しさ”もそうですね。海外だとサービス面が日本とはちょっと違っていて、特に旧ソ連の国は、ニコニコしながらお客さんと話す文化がないんです。今までは気づかなかったんですが、来日して、コンビニの店員さんに大きい声で「いらっしゃいませ」と言われて「ああ、温かいな」と思いました。

——日本人の行動様式や考え方の面で、コロナ禍で変化したと感じることはありますか?

アルトゥル:それはないと思います。ただ日本だけに限らず海外でも、コロナが始まっていろいろなもともとあった問題がはっきり見えるようになったんじゃないかなとは思いました。でも、こんなに大変なことが起きても、2、3年間の間に全国的に思考が変わることはなかなかないと思うし、ベースはそのままなのではないでしょうか。

——コロナ禍で、ジョージアではどんな生活を送られていたのでしょうか?

アルトゥル:ゲストハウスに住んでいました。ただ観光客が来なくなったので、ゲストハウスが勝手にシェアハウスになってしまいました(笑)。そこで数人の住人といろんな話をしたり、お酒を飲んだり、日本語の勉強をしながら過ごしていましたね。プログラミングの仕事のプロジェクトもいくつかあったので、そこに集中するために主にシェアハウスの自分の部屋にいました。

シェアハウスの方たちやジョージア在住の方たちと仲良くなって、初めて長期間にわたって一緒の時間を過ごせて、深い会話がいっぱいできました。日本語の勉強にもなりましたし、本当に感謝ですね。文化のことなど、私だけではたぶん調べても分からなかったこともたくさん紹介してもらいました。あと、レストランが全部閉まっていたので、やっぱり日本料理が食べたくていろいろ作ってみました。海外でも安心して食べられる卵かけご飯やちょっと話題になった手作り豆腐、サラダチキン、つぶあん、こしあん、鯛焼き、半熟卵のオムライス、牛骨でスープをとったデミグラスソース……。

——すごいですね(笑)。

アルトゥル:いや、ジョージアにはお店に並んでいないから仕方ないんです(笑)。

勉強すればするほど「まだまだです」が大きくなる

——著書を読んでいても感じることですが、今の料理の話でも分かるように、アルトゥルさんの「やりたい」と思ったら突っ走る突破力はすごいですよね。いろんなことに好奇心全開で、楽しんでいるのがすごく伝わってきますが、やはり「好奇心」が行動の源になっているのでしょうか。

アルトゥル:確かに、興味のある分野で新しい発見をするという意味では、そういうところがあるんじゃないかと思います。逆に「もう全部マスターしたから学ぶところがない」という考え方は危ないと思う。とてもとても危ないし、面白くなくなるんじゃないかな。

一例を挙げると、日本語には漢字がたくさんあるじゃないですか。そのうち2,200弱ぐらいが常用漢字と呼ばれていますよね。だから例えば私が常用漢字だけを勉強して、読み方や語彙(ごい)も全部覚えて、「これ以上は学ばなくていいや、もうこれ以上勉強しても、面白い出来事が起きるわけないじゃん」と考えたとします。でも、その考えを常用漢字以上を知っている日本人や日本語ペラペラの外国の方に伝えたら、たぶん誰もが「えっ、絶対に違うよ」と言われると思います。「もっと知識を身につけたら、絶対にもっと楽しく会話できるようになったり、小説を楽しく読めるようになったりするよ」って。

——なるほど。

アルトゥル:日本の文化も漢字と同じようにとても底が深いと思います。文化もアニメ、映画、アイドル、漫才、歌、音楽家、小説家、スポーツ、料理……いろんな専門があって、どの分野も歴史があるし、それぞれの作品や人には絶対に深い話がある。だから知識がつけばつくほど「まだまだ何も知らないよね、私」となるんです。「日本語が上手」って言われると、カルチャー的に「いいえ、まだまだです」と言わなくちゃいけないということはありますが、でも本当にまだまだだと思います。勉強すればするほど「まだまだですよ」という感覚がさらに大きくなっていくんです。

——勉強して知れば知るほど、どんどん知りたいことも広がっていくんですね。

アルトゥル:そうです、それがイコール楽しい、ということだと思います。

(聞き手:河鰭悠太郎)