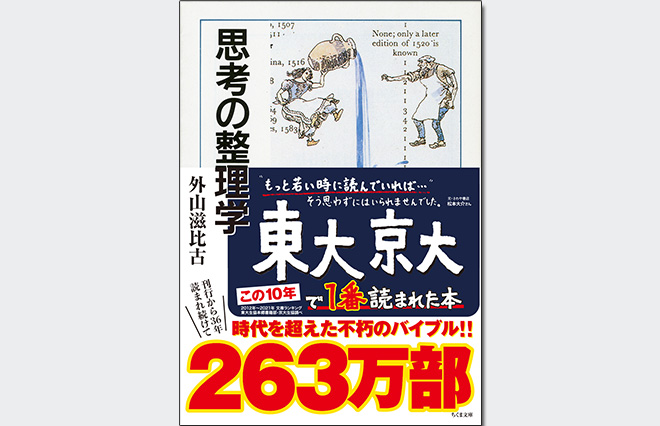

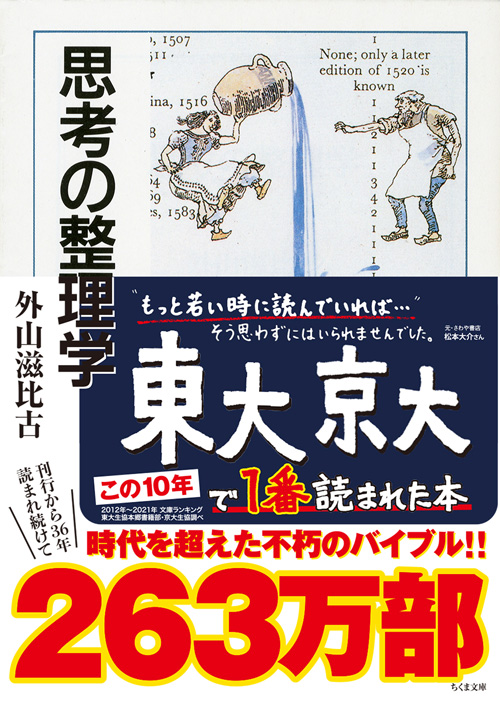

1983年に刊行され、1986年に文庫化された外山滋比古さんの学術エッセイ『思考の整理学』(ちくま文庫)が、2012年〜2021年の10年間に東大・京大で最も購読された文庫*となったことを、筑摩書房が2月28日に発表しました。

*東大生協本郷書籍部・京大生協調べ

本書は同期間、京大生協で2018年からの4年連読を含む5度の年間文庫ランキング1位を達成。東大生協本郷書籍部でも3度の年間文庫ランキング1位となりました。2022年2月28日現在は126刷・累計発行部数263万3400部を記録しています。

「もっと若い時に読んでいれば…」

もともとロングセラーだった本書は、2007年に岩手県盛岡市のさわや書店で、当時店員だった松本大介さんが書いた「もっと若い時に読んでいれば…」という店頭のポップをきっかけに再び注目を集めるようになりました。

そして2008年に東大生協本郷書籍部・京大生協の書籍販売ランキングで 1 位を獲得したことから、“東大・京大で 1 番読まれた本”のフレーズが誕生。このフレーズを帯で使用したことで更に話題をよび、2009年には累計発行部数が100万部を突破。その後も毎年読者を増やし続け、2020年には250万部を超えました。

なぜ今も読まれ続けているの?

現在も読まれ続けている理由について、筑摩書房は下記のように説明します。

「『思考の整理学』をめくってみると「これからの時代で必要とされるのは、自力で飛び回れる飛行機人間である」とあります。著者は、先生と教科書に引っ張ってもらうグライダー型ではなく、エンジンを積んで自分の頭で考え、自力で飛び回ることの重要性を、この本の中で誰よりもいち早く提言していました。このメッセージは刊行当時、まったく新しいものとして読まれていました。それから35年以上がたち、コンピューターやAIが出現した今、現代を生き、学ぶうえでの指南書として、本書はより重要性を増しているように思われます。 “知識を詰め込むだけでは、考える力は養われない”という独自の洞察は、東大生や京大生などの学生をはじめ、知識偏重型の勉強をしてきた多くの読者にとって、まだまだ痛感させられるところが多いのではないでしょうか」

本書を読んだ東大生からは以下のような感想*が寄せられました。

・今の時代に必要なのは、情報を手に入れることよりも「捨てる」ことなのだ。

・他分野との接触、混在が新しい思考法を生み出すという考えがとても新鮮に思えた。

・大学やその先で求められている「学び」に対する姿勢が、少し分かった気がする。

・知識に偏った勉強をしてきたからこそ、それじゃいけないんだ、と思いを新たにした。

・考えがまとまらない時、くよくよするのがいちばんいけない。

・根底にある理念は自ら学べ、という点だと感じた。

・今の自分を肯定して考えることの楽しさを教えてくれます。

・この本を読んでいないなんて、人生の半分を損している。

*外山滋比古講演会「思考の整理学を語る」時のアンケートより

『思考の整理学』(ちくま文庫)、刊行日:1986 年 4 月/ページ数:232/定価:本体 520 円+税