私たちの日々の健康の土台となる食事。外食や中食よりも自炊のほうがいいとは思うけど、毎日作るのは正直、ハードルが高い。

一方で、「女性=自炊ができて当たり前」という謎の視線を感じることはありませんか?

例えば、「得意料理は?」と聞いてくる男性に、「料理はしません」と答えると、「へー料理しないサバサバキャラなんだ」と勝手に決めつけられたこと……。逆に、「オトコなのに料理できるんだ!」という逆の目線も。こんな言動いつまで続くの?

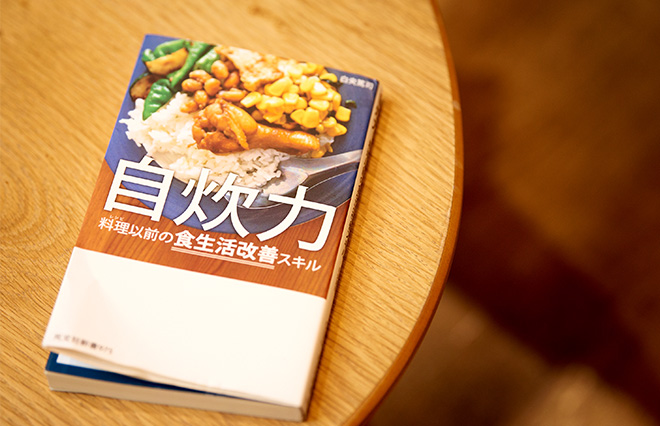

前回は、自炊に対するハードルを上げがちな私たちに対し、「買ってきたものにちょっと足すだけでいい」と教えてくれた、フードライターで、『自炊力』(光文社新書)の著者の白央篤司さん。今回は、料理とジェンダーロールをテーマにお届けします。

「料理できる」と言うと……

白央篤司さん(以下、白央):また逆質問していいですか? 異性に「料理とかするの?」と聞かれることは多いですか。

——20代のころはよく聞かれました。「あんまり料理しない」と答えると、「結婚できないよ」「男は胃袋つかまないとダメなんだよ」とか言われて、ムカついたのを覚えています。

白央:私の場合は「料理好きですよ」「かなり料理しますね」なんていうと、「あらあら、それじゃ奥さんいらないわね」とか言われることもありますよ(笑)。

——その人に全然関係ないことなのに。「料理できる」と言うと、「じゃあ食べさせて」ってなるのも不思議じゃないですか? 「料理は好きだが、なぜ?」って感じですよ。

白央:そうですね。料理ができる人は、それだけで「かいがいしい」「世話好き」などのイメージをときに背負わされがちですが、本当はただ自分が食べたい料理を作るのが好きな人も多い。ピアノが弾けるとか足が速いとかはそのスキルを単体で見てくれるのに、料理ができるとなると、さっき言ったようなイメージを背負わなきゃいけないこともある。最初は作るのが好きだったけど、だんだんと相手は感謝を忘れていったりそれが日常になったりして、つらい展開になることもありますよね。

——「胃袋をつかむ」という言い方にも違和感があります。

白央:年に1、2回、女性から「彼の胃袋をつかみたいから、料理がうまくなりたいんですけど、どうしたらいいですか?」と聞かれることがあります。仲がいい相手なら、「胃袋をつかんでも、あなたを愛してくれなかったら意味ないでしょ。料理は食べに帰ってくるかもしれないけど、心は別の人のところにあるケースはいくらでもあるから、その考え方は違うんじゃないの」と答えますね。

——相談している人は、胃袋を掴みたいと真剣に思っているから、なかなか面と向かっては言えないですよね。

白央:料理うんぬん以前に、相手の人格をまずもって愛してくれていればいいんですけどね。その人を振り向かせるために料理スキルをつける、というのには違和感あるんです。料理ができようができまいがその人を肯定してくれてないと。

「おでん作りすぎちゃった」という時代ではないけれど…

——「料理ができる=いい女」という刷り込みって何なのでしょうか。同時に、「料理ができない=ズボラな女」という刷り込みもあります。

白央:昔、『東京ラブストーリー』(1991年、フジテレビ)というドラマがあったんですけど、ご存じですか? ヒロインの赤名リカが主人公の男性と仲良くなった時、本当は料理ができるのにあえてカップラーメンを出すシーンがあるんです。ああいう描写はそれまで絶対なかった、新しい女性像だと、コラムニストの中野翠さんが評していました。その一方、恋敵の女性はいきなり「おでん作りすぎちゃった」って手料理を持ってくる対照的な女性として描かれている。さて、現状のこの世はどうなっているでしょうか?

——「料理ができる」と「いい女」は別であるという認識は広まってきていると思いますが、「料理くらいできなくては……」と女性の方が思い込んでいる気がします。

白央:ちょっと話は飛ぶようですけれど、これからいくつかの食べ物の名前を言いますから、それらの食べ物の作り手を頭のなかで描いてみて下さい。いきますよ。

バーベキュー。

クッキー。

お味噌汁。

チャーハン。

おにぎり。

さて、頭の中にどのような人が浮かんだでしょうか。バーベキューはちょっとワイルドな男性だったり、クッキーは少女だったりしませんでしたか。誰しも「こういう料理を作るのはこういう人達」ってイメージ、持っていると思うんです。

でも、実際の生活では千差万別だとわかってはいる。けれどすり込みは絶対にあるものなんですね。そこから自分も自由にはなかなかなれない。料理にかぎらず「自分がやりたいからやってる」ってことがもっともっと基本になっていくといいですよね。

「私がやったほうが早い」のはわかっているけれど…

——今はそうでもないと思いますが、団塊世代の男性の中にはまったく料理をしたことがないという人もいますよね。下手したら、男たるもの料理なんかしない、という信念まで持っている。

白央:男は稼ぐもの、働くもの。その一方で女性は家事全般ができて当たり前、という関係性ってそれはそれでお互いツラかったんじゃないかな、と思うんですよ。

さすがに現代はそのままではない。そこを子どものうちに理解できると、第二の「そういう男」が育成されずに済みます。でも、子どもに料理を含めて家事をさせるってすごく大変なことで、結局「私がやったほうが早い」ってなりがちじゃないでしょうか。

——ああっわかります! 「あまり料理をしないパートナーが台所に立つと、のちのち余計な作業が増えるから、むしろやらないでほしい」という話もよく聞きます。

白央:パートナーに対して「あれもやってくれない」「これもやってくれない」と感じる一方、「いいよ、やらなくて。私がやったほうが早いから」と相手が育つ機会を失ってしまっている可能性もある。どこかで教えないと自炊力はずっとそのままですよ。まあ、本当に難しいことですけども。自炊力を高める機会を持つって、2人暮らしだとかえって難しくなってしまうかもしれません。

——自炊力を身につけるなら、早めにこしたことはないですもんね。

白央:何かを学ぶというのは「やる気・経済力・時間」の3つが揃ってはじめて成立するものです。歳をとってから、この3つが揃う人は相当少ないと思います。特に「やる気」ですよね。だからこそ、今回の本が「こんなことでもOKなのか」と自炊へのやる気を得るきっかけになるとうれしいです。

——なるほど、やっぱりまずはハードルを下げるところからなんですね。次回はいよいよ自炊力を上げるコツを教えていただきます。

(取材、文・須田奈津妃、撮影:大澤妹、料理画像:Shutterstock、編集:ウートピ編集部 安次富陽子)