恋が最優先じゃないけれど、一緒に生きていく「パートナー」は欲しい。でも、相手に何を求めているのか自分でもはっきりさせられないまま、気づけば「モラルに反する恋」にずるずる流されてしまったという人もいるのではないでしょうか。

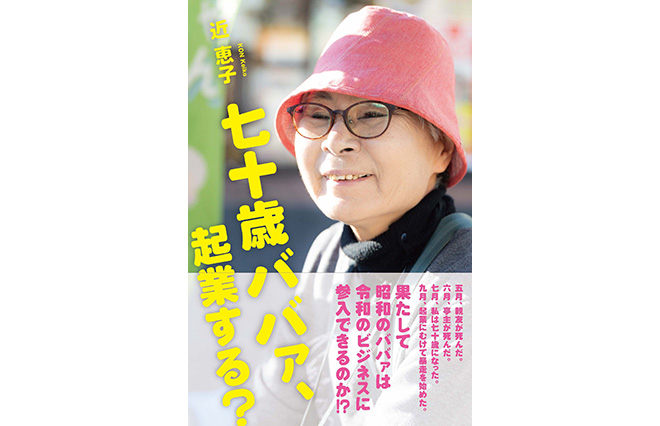

そんな女性たちに向けて「人の体はよるべないもの」と話すのは、2009年に「ミクマリ」で女による女のためのR-18文学賞の大賞を受賞して以降、女性の性や出産、不妊などをテーマに作品を書き続けてきた小説家の窪美澄(くぼ・みすみ)さん。最新刊となる『じっと手を見る』(幻冬舎)にも、居場所を探しながら恋をする女性たちが登場します。

前後編に分けて窪さんに、「人を好きになること」について話を聞きました。前編では、最新刊が生まれた背景や、ダメな恋をした自分を許す方法について語っていただきました。

堅実さの理由にショックを受けて

——新作の『じっと手を見る』は各話ごとに完結する連作長編ですが、全編通して「地方」「介護」「若者」というのが主軸になっています。今までの作品では、女性の性や、出産、不妊などをテーマにされてきましたが、本作で「介護」について描こうと思った理由は何ですか?

窪美澄さん(以下、窪):以前、山梨県甲府市にある介護福祉士の専門学校のパンフレットを作る仕事をしたことがあるんです。ライターとして、生徒さんに介護士になろうと思った理由や、休みの日の過ごし方などを取材したんですね。

ちょっと車を飛ばせば東京に出て来られる距離なので、「お休みの日は東京に遊びに行くんですか?」「109で洋服を買ったりするんですか?」などと、何となく答えを予想しながら質問を投げかけていたんです。

そうしたら、若い女の子から「そんなことは全然ないです。貯金したいから」という答えが返ってきて。お金を貯めて東京に服を買いに行くとか、海外旅行に行くという考えは全くなかったんですよね。

——堅実なんですね。

窪:そうです。私は、慎ましい生活をしている若い人たちを目の当たりにして、結構ショックだったんですよ。そのとき取材をした中の一人が「この街で生きて行くためには、何をしたらいいか考えた。介護士になれば、絶対に食べていけると思ったから、介護士になった」と話していて。彼/彼女らは、いかにこの街で生きていくか、確実にお金を手にするためにはどうすればいいかを、ものすごく現実的に考えていたんですよね。その取材がずっと頭に残っていて、彼らの世界を書いてみたいと思ったのが、『じっと手を見る』の始まりです。

52歳になった今、死はそれほど遠くない

——登場人物が介護士という仕事柄、死の匂いを強く感じる小説でもあります。樹海のそばの町という舞台設定も意識されてのことですか?

窪:樹海とか自死を書きたいというのは、あまり意識していませんでしたが、52歳という自分の歳もあり、死をそんなに遠くにあるものではないと思うようになりました。そういうことを考える年齢になったのかもしれないな、と。

——本作の中にも「介護される人たちと、自分たちとの間にはずいぶんと距離があったはずなのに、数十年後には自分たちが介護される未来が必ずある」というモノローグが出てきますね。

窪:生の終わりには、どうしたって死がある。普段は無視しているけれど、いずれはみんなに死が訪れる。それを、あえて書きたいと思いました。

もうひとつ、老いていく体をものすごく若い人たちが面倒見ているという現実を書きたかったというのもあります。その仕事を書くことに、何か意味がある気がしています。

モラルから外れることも、許せる場所

——本作の主人公の一人である「日奈」も介護士であり、仕事に対してとても堅実な考え方の持ち主です。その一方で、恋愛においてはフラフラしがちなところがあって、同じく同級生で介護士の「海斗」と年上でデザイナーの「宮澤さん」という2人の男性の間を行ったりきたりしますね。

窪:日奈がやっていることは、恋愛至上主義的で、同性から見たら結構だらしないし、彼女がもし現実にいたら、悪く言う人はいっぱいいるでしょう。でも、私はそういう人を書きたいんです。

溺れている人が枝に手を伸ばすように、側にいる人に頼るということは、決して悪いことじゃないと思っています。人の体はよるべないもの。だから「そんなにフラフラしてはいけない」などという正義感を振りかざす気はさらさらありません。

それに、「不倫はいけない」みたいなことを、小説という自由な表現の場でやるとつまらないじゃないですか。結婚している人を好きになってしまうことはあるというのを、ひとつひとつ許していく。「いろんな人に目移りしてもいい」ということを書けば、そういうことを経験した人も、ちょっとラクになる気がするんですよね。

——モラルに反した恋愛を経験していなくても、本作を読んで救われる人はたくさんいるんじゃないかと思います。たとえば、ダメ男にさんざん振り回された経験がある人とか……。

窪:別れた後に「なんであんな人に振り回されていたんだろう!?」って思うような、ね(笑)。私もそういう経験がたくさんありますけど、そんなの、好きになっているときは仕方がない。ダメと思っても、好きという気持ちの方が勝ってしまいますもんね。人は常に側にあるものをつかんで、何かと関わり続けたい存在だということは、作品を通して言いたいことでもあります。

SNS探偵になるのは自傷行為するみたいなもの

——誰でもいいから側にいてほしいと願うこともあるのに、目の前に複数の人がいるときは、選ぶ自由が生まれてわがままになってしまいがちです。自分のそばにいてくれる人と、自分がそばにいたい人、どちらと一緒にいるのが幸せなのでしょう?

窪:どちらがいいかは、私にもわかりません。そのときの自分の状況にもよるじゃないですか。タクシーを飛ばして好きな人に会いに行くなど「攻め」の態勢のときもあれば、そういうことをやり尽くして疲れちゃって、「やっぱり気がラクなほうがいいな」と安心を求める状態のときもありますよね。でも、今の30代を見ていると、自分からがんがん行く人って少ないような気がします。

——そうですね。「それなりに条件が悪くないし、それなりに居心地もいい」という目線で相手を選んでいる気がします。駆け落ちするような大恋愛は、あまり聞きませんよね。

窪:昔っていろんな制約があったからこそ、駆け落ちも成立したと思うんです。でも、今は気になる人を知ろうとしたときに、SNS探偵みたいになっちゃう人もいるじゃないですか。それを30代の女性に言うと「いや、それは女子のたしなみですよ」って返されるんですけど……。

——確かに、そういう部分はありますね。ちょっと気になる人のSNSをこっそり見るとか(笑)。

窪:SNSで過去ログをたどると、必要ない情報も目にしてしまうことがありますよね。たとえば、付き合っている人のSNSをたどってみたら、おそらく元カノと行ったであろう旅行先とかも出てくるわけじゃないですか。

それって、私は自傷行為みたいなものだと思っているんですよ。相手のことを知りたくなる気持ちはわかります。でも、セーブするのも必要だと思うんですよね。「3ヵ月前まではログをたどるけれど、それ以上は見ない」みたいな毅然とした気持ちを持ったほうがいい。

駆け落ちしていた時代って、相手のことを知る手段があまりなかったはずなんです。今はSNSを見れば、相手が好きなものや、見た映画、聞いた音楽など何でもわかります。何に「いいね」をしているかまで、チェックする人もいるじゃないですか。相手のことを何でも知ることができる状態は、けっこう不幸だなと私は思うんです。「この女の子の投稿に毎回“いいね”しているけど、誰だろう……」なんて、つらくなっちゃうこともあるようですから。情報を得やすい環境だからこそ、「好きな人ほど情報を入れない」くらいのほうがいいのかもしれませんよ。

※後編は4月6日公開予定です。

(取材・文:東谷好依、写真:青木勇太)