家族のカタチが多様化する中で、自分で産まずに育てるという選択肢もあります。実子であっても、養子であっても、子どもを育てるということに変わりないと思っていても、実際のところはどうなのでしょうか。

2015年に里子との日々をつづったエッセイ『うちの子になりなよ ある漫画家の里親入門』(イースト・プレス)を出版し、話題を集めた漫画家の古泉智浩(こいずみ・ともひろ)さん。里子として預かった「うーちゃん」とは、2年間一緒に暮らしたあと特別養子縁組を行い、戸籍の上でも親子になりました。

特別養子縁組と通常の養子縁組との大きな違いは、戸籍の記載にあります。通常の養子縁組では戸籍に「養子・養女」と記載されるところ、特別養子縁組では「長男・長女」などと記載され、実子とほぼ同じ扱いになるのです。特別養子縁組を結ぶには、実親の同意や子どもの年齢が6歳未満であるなど、さまざまな条件を満たす必要があります。

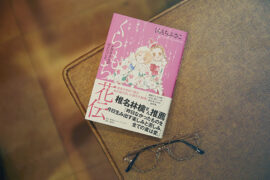

12月13日に、特別養子縁組が成立するまでの過程を描いたエッセイ漫画『うちの子になりなよ 里子を特別養子縁組しました』(イースト・プレス)を上梓する古泉さんに、うーちゃんが里子から養子になったときの気持ちについてお聞きしました。

血がつながっていない子でもほしい

——古泉さん夫婦は6年間の不妊治療を経て、里子を引き取ったそうですね。そうまでして……というのは失礼な言い方ですが、私は今まで一度も「子どもがほしい」と思ったことがなくて、子どもがいる生活を考えてみたこともなかったんです。古泉さんは、昔から子どもがほしいと思っていたのでしょうか?

古泉智浩(以下、古泉):実は僕も、以前は「どうしても子どもがほしい」と思ったことはありませんでした。それが変わったのは、離れて暮らす実子に会ったことがきっかけです。2015年に出版した『うちの子になりなよ ある漫画家の里親入門』にも書いたのですが、僕には元婚約者との間に娘がいます。娘が2歳になった時に、元婚約者が僕に初めて会わせに来て、ひと目見た瞬間に感激してしまったんです。

——「これが血縁かと自分の芯に響くものがあり、細胞ひとつひとつが震えました」というほどの衝撃だったそうですね。

古泉:はい。産まれたことは知っていたのですが、実際に対面した時の気持ちは自分でも想像できないものでした。生まれてはじめて誰かを守りたい、と思ったんです。でも娘とは一緒に暮らせない。その気持ちを埋める方法が子どもを作ることだと思いました。

——けれど、不幸なことに最初の妊娠では流産になってしまったそうですね。

古泉:はい。その後、パートナーが子どもを生むことに熱心になり、不妊治療を開始するのと同時に入籍しました。不妊治療は6年間続けましたが、結局子どもを授かることはできず……。不妊治療の最後の方になると、僕は「自分と血のつながっていない子でもほしい」という気持ちになっていたので、妻に里子を預かってみるのはどう?と提案してみたんです。妻は自分の子どもをほしがっていたので、最初は渋っていました。でも、いざ里子として赤ちゃんを預かると、血のつながりなんて関係なかったようです。里子として預かってから今日まで、子どもにとても愛情を注いでいます。

——どちらの著書でも古泉さんと奥さんが、心から子育てを楽しんでいることが伝わってきます。1冊目を出版したあとは、どのような反響がありましたか?

古泉:実数はわからないんですが、僕が住んでいる県では『うちの子になりなよ ある漫画家の里親入門』を読んで児童相談所に相談に見える方が何組かいらっしゃったと聞きました。

——すごい! 本を出したことで誰かのアクションにつながったということですね。

古泉:それは本当にいい側面だったと思います。里親登録をした人や、実際に里親活動をしている人が月に1回集まる「里親会」という定例会でも、「本を読んで里親登録をすることにしました」と声をかけていただきましたね。

「いつか別れる日が来るかも」という不安から解放された

——1冊目では「赤ちゃん」と表記されていた子が、続編では、仮名ですけど「うーちゃん」という表記に変わっていて、読者としても関係の変化を感じました。うーちゃんが里子から養子になったことで、気持ちの上で変わったことはありますか?

古泉:「別れて暮らすことを不安に思わなくていいんだな」という、とっても強い安心感がありますね。妻も同じように安心感を抱いているようです。

——ご自身の生活や行動は、お子さんを持ってから変わりましたか?

古泉:ずいぶん変わりました。僕は一人っ子のせいか、昔から横に人がいると眠ることができないんですよ。だから妻ともずっと寝室を別々にしていたんです。うーちゃんが家に来てからは、寝かしつけは僕がして、妻が11時くらいに自室に連れていったり、僕が運んでいったりしていました。

ところが最近、妻がぎっくり腰になってしまって……。負担軽減のために、僕が子どもと一緒に寝るようにしたんですが、やっぱり眠れなくて。いつも夜中の11時ごろに目が覚めちゃうんですよ。朝7時くらいにやっとウトウトすると、今度は子どもが目を覚まして「パパ、起きる時間だよ」って起こされてしまう。

起きて子どもに朝ご飯を食べさせ、車に乗せて保育園に連れて行って、帰ってきてまた寝る、みたいな生活をしばらく続けていました。過去の自分だったら、そんなふうに誰かに献身的に尽くすことは考えられなかったです。

家族のカタチが変わることで、自分も変わった

——時間の使い方や食事など、夫婦2人の時は思い通りにできたことが、子どもがいることによって崩れますよね。自分のパーソナルな部分が浸食されていく感覚はないですか?

古泉:僕はもともと、“ダメな大人”の見本のような生活をしていたんですよ。完全に昼夜逆転の生活でしたし、収入も年によってバラつきがありました。でも、子どもを持ってからは「稼がなければ子どもに豊かな生活をさせられない」という責任を感じるようになったんです。

家族のカタチが変わることによって、こんなにも価値観や行動が変わるものかと、自分でも驚いています。先ほど「以前は子どもがほしいと思わなかった」と言いましたが、それは、子どもの存在によって自分の領域が脅かされることを恐れていたのかもしれません。でも、かたくなに守ろうとしていた「自分」は、思いのほか柔軟に変わるものだった。40歳近くまで好き勝手に生きてきた僕が言うんだから、間違いないですよ。

(取材・文:東谷好依、写真:面川雄大)

※うーちゃんとの生活について伺った後編は12月11日(月)公開予定です。