ところかまわず連発するくしゃみ、しつこい鼻づまりや鼻水など、花粉症の人にとって、鼻の症状は厄介で何とかしたい切実な悩みです。

その対策として、最近よく耳にするのが「鼻うがい」。第一印象では、「何それ、痛そう」と腰が引けます。

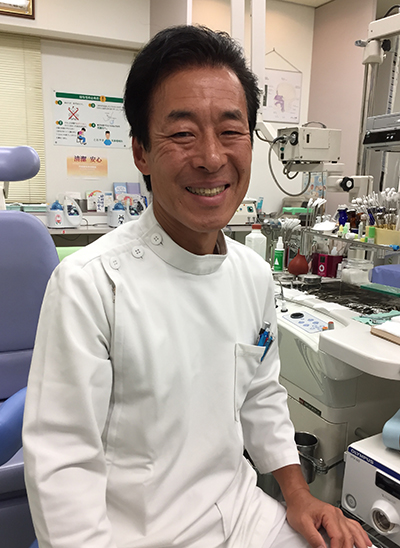

しかし、耳鼻咽喉科専門医で、とおやま耳鼻咽喉科(大阪市都島区)の遠山祐司院長は、「えっ。と思われるかもしれませんが、鼻うがいは耳鼻科では治療法のひとつとして行われており、花粉症のケアになります」と話します。そこで、「鼻うがい」の目的や具体的な方法を聞きました。

生理食塩水を使用し、刺激を避ける

はじめに遠山医師は、「鼻うがい」についてこう説明をします。

「鼻の穴から専用の洗浄液や生理食塩水を注入して、鼻の奥に付着している花粉やほこり、ウイルス、雑菌などを洗い流す方法です。『鼻洗浄』とも呼びます。耳鼻科では、以前から鼻炎や慢性副鼻腔(びくう)炎(ちくのう症)の患者さんに治療として行っています。鼻の粘膜の機能を回復することができます」

そのように聞けば、安心してトライしてみようかという気になります。近頃では、ドラッグストアなどで、いろいろな種類の鼻うがい用の市販品を見かけます。そうした用具を含め、家庭で行う際のポイントが気になるところです。鼻うがいを行う際に注意することについて、遠山医師は次のように指摘をします。

「重要なポイントは、『真水を使用してはいけない』ということです。水泳中に鼻から水が入ると、『つーん』という強い違和感とともに、鼻や耳の奥に痛みを感じた経験がある人も多いでしょう。これは真水と体液との浸透圧から起こります。浸透圧とは、同じ濃度になろうとして水が移動する力のことです」

刺激や痛みを避けるにはどんな方法があるのでしょうか。

「人間の体液と同じ浸透圧の0.9%の生理食塩水や市販の洗浄液を用いるとよいでしょう。0.9%がどのぐらいなのか見当がつかないのであれば、鼻うがい用の器具と洗浄液がセットになっている市販品で、すぐに始められます。もちろん、自宅で食塩水を作り、自家製で行うこともできます。体温と同じくらいの温度に温めるのも刺激を減らすコツです」

「声を出しながら行う」「うがい後は吐き出し切る」

ここで遠山医師に、家庭で行う鼻うがいの方法について紹介してもらいましょう。

「最初は洗面器を使った鼻うがいが始めやすいでしょう。その後、それぞれ使いやすい容器を使用して試してみてください」

<0.9%食塩水の作り方と使用量の目安>

・精製水1リットルに対して食塩を9グラム(ティースプーン1.5~2杯弱)の割合で溶かします。

200ミリリットル(コップ1杯すり切れ程度)であれば、食塩1.8グラム(ティースプーン1/3~1/4杯程度)です。

・水温は、体温程度の36度~37度にすると、刺激や痛みが少ないでしょう。

・水道水は雑菌が含まれるため、沸騰させて冷ましてから用います。

・1回の左右の鼻うがいで用いる量は、20~30ミリリットルにしましょう。左右両方の鼻で5回ずつとして、100~150ミリリットル(コップ半分から7分目)を使用します。

<準備するもの>

・洗面器などの受ける容器

・洗浄液を入れる容器。市販の専用ボトル、または細いノズルがついたドレッシング用容器やペットボトル(ふたには、3~4ミリくらいの穴をあけておく)など

・こぼれた液を拭くタオル、ティッシュペーパーなど

<鼻から入れて、鼻から出す方法>

・洗面器を使った場合の手順

(1)準備した生理食塩水を洗面器の5~7分目あたりまで入れます。

(2)一方の鼻の穴を指で押さえて、洗面器の水面に顔を近づけて鼻をつけたら、もう一方の鼻の穴から生理食塩水を吸い込みます。飲み込まないように、少しだけ息を止めます。

(3)洗面器から顔を外し、吸い込んだ食塩水を鼻から吐き出します。

(4)もう一方の鼻も同様に行い、左右両方で1回とし、3~5回をくり返します。

・ふたに穴を開けたペットボトルを用いた場合の手順

(1)口と鼻から息を吐きます。一方の鼻の穴を指で押さえます。

(2)前かがみになりながら、やや上を向き、もう一方の鼻の穴にペットボトルを当て、ふたの穴から生理食塩水を流し入れます。量の目安は、ティースプーン1杯程度(10~15ミリリットル)です。「エー」と声を出しながら行うと液が入りやすくなります。液や唾(つば)を飲み込むと、耳に流れて中耳炎をひき起こすことがあるので注意しましょう。

(3)顔を下に向け、鼻から息を吐くようにして、鼻の穴から液を出します。軽くであれば鼻をかんでもかまいませんが、耳に液が流れるので強くかむのはやめましょう。

(4)もう一方の鼻の穴からも同様に液を出します。左右両方で1回とし、3~5回をくり返します。

<鼻から入れて、口から出す方法>

慣れてきたら、より奥の方まで洗浄できる「口から出す方法」を試してみましょう。

(2)で液を注ぎ入れたあと、その液を、のどに落とすように少しだけ上を向きます。次に下を向き、口から液を吐き出しましょう。もう一方の鼻も同じように行い、左右両方で1回とし、3~5回をくり返します。

洗浄しすぎず、適度な回数がコツ

「実践するうちに慣れていきますが、安全に継続するための回数やタイミングは守りましょう」と、遠山医師は次のようにアドバイスを加えます。

「多くても5回までを1セットとして、1日に1~2回行えば十分でしょう。これ以上多いと洗浄しすぎることになり、鼻の粘膜の繊毛(せんもう)運動などの働きを損なうこともあります。タイミングに決まりはありませんが、鼻のつまりがひどいときや、のどに炎症があるときなど、症状が激しいときには避けてください。

また、流し入れた液は、その都度吐き出すことが重要です。残った液が耳に流れてしまうと中耳炎になる可能性があります。

セルフケアとして比較的手軽にできる方法ですが、抵抗感があってうまくできない、飲み込んでしまうのが心配、実践してもあまりすっきりしないなどの場合は、耳鼻咽喉科を受診して相談してください」

あの「つーん」を思い出すと、最初は自分の手で鼻に水を入れるのは勇気がいりましたが、いざトライしてみると、とんとご無沙汰していたような鼻が抜ける感じ、すっきり感が得られました。花粉の季節、イライラが増す鼻の症状をやわらげるセルフケアとして、試す価値はあるのではないでしょうか。

(取材・文 ふくいみちこ×ユンブル)