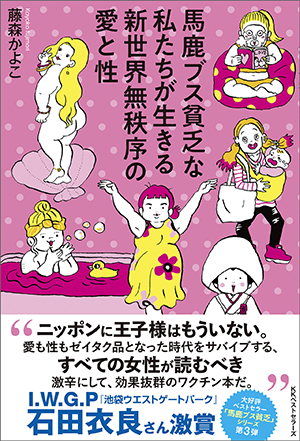

とりたてて“ハイスペ女子”ではない女性たちに向けた自己啓発本『馬鹿ブス貧乏』シリーズで知られる、藤森かよこさんによる『馬鹿ブス貧乏な私たちは生きる新世界無秩序の愛と性』(KKベストセラーズ)が2022年秋に発売されました。

同書はベストセラーになった『馬鹿ブス貧乏』*シリーズ第三弾。「多様性の時代」と言われ、今までの“普通”や生き方が通用しないことが予測できる時代において、「馬鹿ブス貧乏」*な女性たちが無駄に恐怖や不安や焦燥を感じて萎縮することなく、自分なりの人生をつくるためのヒントを提示しています。

元祖リバータリアン(超個人主義的自由主義)のアメリカの国民的作家アイン・ランド研究の第一人者としても知られる藤森さん。己が“置かれた場所”を冷静に見つめて自分の足で根をはって自分なりの花を咲かせる秘訣(ひけつ)を伺いました。前後編。

*『馬鹿ブス貧乏で生きるしかないあなたに愛をこめて書いたので読んでください。』『馬鹿ブス貧乏な私たちを待つ ろくでもない近未来を迎え撃つために書いたので読んでください。』著者はタイトルの『馬鹿ブス貧乏』について、「馬鹿=努力しなければどうしようもない程度の能力の持ち主」「ブス=顔やスタイルで稼いでいるわけではない容貌」「貧乏=賃金労働をして生活費を稼ぐしかない状態」と定義している。

自分の人生なのに…どこか他人任せなのはなぜ?

——『馬鹿ブス貧乏』三部作を読んで、藤森さんのお話を聞いて、「やっぱり自分の人生の舵(かじ)取りは他人任せにするのはリスクだな」と改めて思いました。

藤森かよこさん(以下、藤森さん):まあ多くの日本人は、「自分の人生は自分で面倒を見るんだ」という意識が低すぎるからね。頭のどこかで、他人がやると思ってるじゃないですか。

——そのわりには「自己責任」という言葉をよく耳にします。

藤森:それは、どんな場面で?

——貧困などの社会問題に対して「自己責任論」がはびこっています。

藤森:それは別レベルの話ですよね。行政は、行政ですべきことをしなかったことについて、「自己責任」と言ってることが多いんですよ。大事なのは、個人で気を付けなきゃいけないということであって、行政が「それは自己責任だ」と言うのは、絶対に間違いなんです。

例えば、生徒のいじめ問題に対処しなかった学校側が、「いじめを我慢していた生徒の責任である」と言うのは想像力がなさすぎますよね。そんなものは、「自己責任」とは言いません。レベルというか位相が違うことを、ごっちゃにしてるんですよ。

——今の例で言うと、学校は学校としての役割を果たしていないということですね。

藤森:そう。ただし、基本的には、「自己責任」なんですよ。運が悪いということもあるから、運が悪い状況に陥らないように、いつも運が良い状態にしておく努力は必要だと思います。それに、「自己責任」で怒る人は、現実に直面したくないんでしょうね。自分では対処できないと思い込んでるんです。無力感があるんだと思います。

他人や周りに助けを求められないのはなぜ?

——冒頭の話に戻るのですが、自分の人生もどこか他人任せなのにもかかわらず、他人に助けを求めることを躊躇(ちゅうちょ)する人が多い気がします。

藤森:小さいころから、物事を考えるような習慣がないからではないでしょうか。日本の場合は、学校の授業でそんなことはしないしね。子供のころから、ボケっと生きてきてるんですよ。「良い人生を自分で作らなきゃいけない」という意識が足りないんです。何でも他人のせいなんですよ。自分に向けられる感情で生きてるんです。だから、「いい子、いい子」と言ってくれる他人としか付き合わないとかね。

だから、周りに助けを求められるというのは、自分のことをきちんと分かっているということなんですよね。ある本によると「適切に依存できることは、独立性の現れである」と書いてあって。「これだけは助けてください!」と期間限定でお願いするのは、独立性の現れだし、自分の能力をきちんと把握している証拠だと思います。

基本的に問題なのは、「自分は自分の人生を引き受ける」ということが、本当に希薄なんですよ。理想の男性が現れなくても、幸せになれるじゃないですか。理想の先生が現れなくても、親がバカでも、幸せになれるんですよ。なぜ、そんなに自己肯定力が低いのか、不思議でしょうがない。ものすごく無力感が強いんですよね。「何とでもなる!」って思えないんですよ。私が不思議に思うのは、どうしてそんなに無力感があるのかということ。不思議だと思いませんか?

別に、たいしたことを言ってるわけじゃないんです。「掃除したら、キレイになってうれしい」とか、「不細工だけど、初めて障子を張り替えた」とか、「友達とケンカしたけど、謝ることができた」とかね。自信なんて、いろんな小さなことの積み重ねなんですよ。

ささやかな自分でもできることはある

——小さなことでもうれしいですよね。自分がやったことで世界がちょっとでも変わるとうれしい。

藤森:そうそう。小さいことの積み重ねで、世の中に対する自分の意識が変わってくるんだから。何でもかんでもやってみればいいんですよ。そうすると、ささやかな自分でもできることがあって、ささやかにしつこく努力していれば、いずれ分かるようになることもある。そう思っていれば、無力感に悩むこともないと思うんですよね。無力感があると、劣等感も出てきて、人をうらやましがったり、嫉妬するようになってしまう。自分のことに夢中になっていれば、他人のことを嫉妬するヒマもないですよね? どれだけ他人が美人でも、自分の人生には関係ないんだから。

——「親ガチャ」という言葉も無力感の現れという言い方ができるかもしれないですね。

藤森:どの人間も“親ガチャ”ですよ。子供の目から見たら、丸っきり隠しどころがないんだから。なぜ、他人のせいにするんでしょうか。親のことを他人として見ることができない人の意識は不思議ですね。

——最後に読者へのメッセージをお願いします。

藤森:前回も申し上げたように、良いことも悪いこともすべてファンタジーなんです。この世界がどうなっていこうが、未来なんて気にしてもしょうがない。それと、自分自身のふがいなさを嘆くヒマがあったら、何かできることを少しでも増やしていく。やれることはたくさんあるから、自分に見切りをつけないでほしいですね。とにかく、世界にも、自分にも、見切りをつけないこと。だって、人間は、絶望なんてできやしないんだから。何が起こっても、人は助け合って生きていくんだから。これまでも、それがずっと続いてきたんだから大丈夫だと思いますよ。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)