メディアでよく見聞きする、ビジネスやIT、医療分野など、ニュースがよりわかりやすくなるための用語のその意味や使用例を連載で紹介しています。これまでに、「ホールディングス」「エビデンス」「コンプライアンス」「アサイン・ASCII」などについて配信しました(リンク先は文末参照してください)。

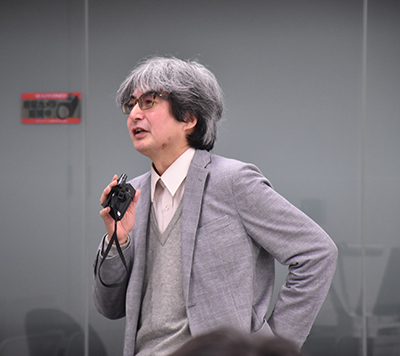

今回・第12回は、「ネゴシエーション」という用語の意味や使用例を、大正大学表現学部の教授で情報文化表現が専門の大島一夫(おおしま・かずお)さんに、編集スタッフ・藤原椋(ふじわら・むく)が尋ねました。

顧客や取引先との議論や交渉=ネゴシエーション

ネゴシエーションは英語の「negotiation」で、直訳では「交渉」、「折衝」、また、手形の「譲渡」の意味でも使われるようです。

ネゴシエーションといえば外交交渉や、人質事件で犯人と交渉する「ネゴシエーター(交渉人)」の存在がよく映画や小説の題材になっています。私はエディ・マーフィが主演したハリウッド映画『ネゴシエーター』(1997年)がピンときます。2018年には、韓流スターのヒョンビンが出演する映画『ザ・ネゴシエーション』が話題になったようですね。

ネゴシエーションの語が日本で馴染み出したきっかけにはこうした背景があるので、ネゴシエーションと聞くと、「裏取引」や「プロの特殊技能」のような印象があるかもしれません。

しかしビジネスでは、契約の合意や調整、取引のために、当事者が情報を提供し合いながら議論や交渉することを「ネゴシエーション」と呼びます。

一般のビジネス活動ですね。会社の営業担当者と、取引先との商談の場が目に浮かびます。

社内でも予算やスケジュールの調整、上司や管理職に待遇条件の改善の申し出をする際にもネゴシエーションは行われます。社内外を問わずに、こうした活動のすべてをネゴシエーションといってもよいでしょう。

円滑な議論に必要なネゴシエーションスキル

取引や交渉ということは、「駆け引きする」というニュアンスでしょうか。

映画などで描かれるネゴシエーションには、駆け引きとして相手の様子をうかがったり、戦略を立てて自分の意見を押し通したりというシーンがよくありますが、実際には異なります。ビジネスでのネゴシエーションでは、自分のことだけでなく、相手の立場も考えたうえで、ともに目的の達成や問題解決へと導く姿勢が重要です。

自分側の意見や要求を強引に相手に承認させるのではなく、コミュニケーションをとりながら、譲歩、協働して双方が納得する結果を出すことが現実のネゴシエーションです。

コツがありそうですね。

「ネゴシエーションスキル」が注目されています。相手側に対する言葉や話しかた、態度を考慮して信頼関係を築き、ネゴシエーションを成功させるスキルのことです。

具体的にはまず、相手や議題の情報と、意見が一致していない点、問題点をあらかじめ把握しておくことです。そのためには相手の話をしっかりと聞いて(傾聴)、観察し、相手の意向をつかむようにします。

そして一気に話を進めるのでなく、「今回はここまで話を進める」、「次の交渉で達成したい目標はこの点まで」と目標設定をして、段階的に話を進めることも重要です。

また、提示する案をひとつにしぼるのではなく、相手の条件とすり合わせができる代替案を考えておくことです。すると合意しやすくなるでしょう。

入念な準備、複数の想定が良い結果を導くということですね。では、ネゴシエーションを用いる会話例としては、「契約成立のためのネゴシエーションの準備をする」、「取引先とのネゴシエーション成功で、新しい販売プランが決定した」などでしょうか。

そうですね。略して、「あの新プロジェクトの件、○○社とネゴってきて」、「部長に予算配分についてネゴる」などと言ったりもします。ただそういう言いかたは、先に上げたように映画や小説での裏取引的な印象もあるので、注意して使うほうがいいでしょう。

ネゴシエーションはビジネスシーンにおいて、取引や問題解決のために行う円滑な交渉を示す用語ということですね。職場でこの用語が登場したときは、自信をもって会話ができそうです。

次回・第13回は「プラットフォーム」についてお尋ねします。

(構成・取材・文・イラスト 藤原 椋/ユンブル)

メディアやSNS上で、「ネゴシエーション」という言葉を見聞きします。「ネゴ」や「ネゴる」と略して用いられていることもあるようです。どういった意味なのでしょうか。