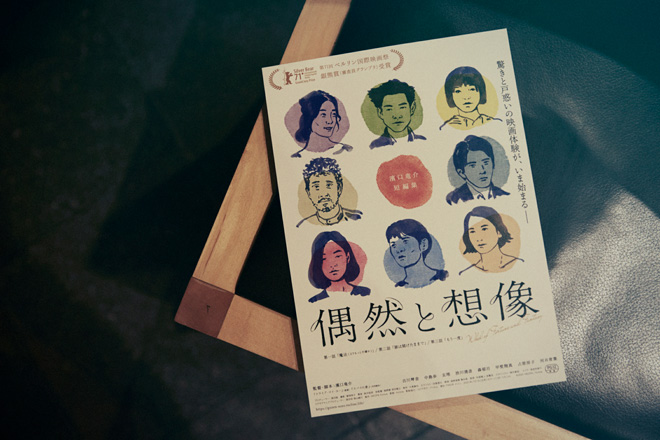

12月17日(金)に全国公開される映画『偶然と想像』。日本映画の新しい時代をリードする存在となった濱口竜介監督の待望の新作であり、初の「短編集」でもあります。

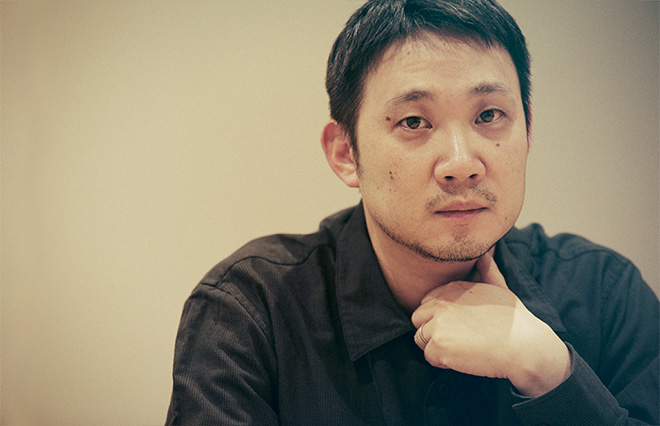

ウートピでは、これまでにも『寝ても覚めても』『ドライブ・マイ・カー』など、濱口監督の作品を取り上げてきました。今回ついに、監督ご自身へのインタビューが実現。前編では、「偶然」をテーマに3つの物語が織りなされる本作の要ともいえる“対話”にフォーカスを当て、お話をうかがいました。

「わからなさ」から対話が始まる

——『偶然と想像』は、3つの短編から成るオムニバスです。どの物語も、相手に対する「わからなさ」「理解できなさ」を表明するところから、どこに行き着くかわからない対話が始まっていくのが、非常におもしろく、スリリングでした。

濱口竜介監督(以下、濱口):ありがとうございます。

——また、観ていて「わからない」と伝えられるのがいいな、と感じました。

濱口:そもそも、相手のことを「わかる」って、どの程度かという問題がありますよね。人は日々変わっていく生き物で、親しい人であっても、少し離れているあいだに随分変わっていることがあります。その人をある程度わかったつもりでいても、絶対にわからない部分がある。「わからなさ」というのは、人間関係のベースに確実にあるものなんだと思います。裏を返せば「この部分はお互いにわかり合っていないよね」ということを認識していないと、対話は始まりにくいのかもしれません。

——私も時々やってしまうのですが、相手の話を十分のみ込まないうちに「わかるよ」「なるほどなるほど」と、共感して見せてしまうことってありますよね。それは、場を丸くおさめるためには有効かもしれませんが、一種の対話の拒絶なのかもしれないなと、この作品を観て思いました。

濱口:人間関係をある程度円滑に進めるために「私たちは互いに何かを前提、了承していますよ」っていうことにして、話を進めるんですよね。わからなさを隠しておかないと、関係性が進まない局面って、確かに多いかもしれません。

——監督は、キャストやスタッフ、スポンサーなど、いろいろな方と接する機会があると思いますが、「この人の考えはちょっとわからないな」って思ったとき、どのようにされますか?

濱口:最初は、相手から見た自分のわからなさをできるだけ減じようとします。それは、相手にある程度安心してもらわないと、話が進まないからです。自分はこういう人間で、こういうことを考えていて、ここはけっこう譲れない一線で……っていうことを、まず明らかにする。僕の場合はここを共有できているとコミュニケーションがしやすくなると考えているからです。

その上で、「まだ作品はできていなくて、具体的に共有できることはないけれども、こういうところに向かっていかないとダメなんだ」っていう腹づもりを話せる状況をセッティングしようとします。ビジョンの共有と言うんでしょうか。その過程こそが、「この部分はお互いにわかり合っていないよね」という認識の擦り合わせなのかもしれません。

演技の基本は、言葉を聞いて反応すること

——監督は、演技のワークショップなどでも「聞くこと」を重視されていますよね。

濱口:これは僕個人の考えですが、演技の基本は「聞くこと」だと思っているんです。相手が言っていることに対してきちんと反応するのでなければ、単に事前に用意してきたものを披露する場になってしまうことがある。特に、映画の現場などでは、NGを繰り返すことがないように、皆さん、演技プランを複数用意して現場に来るのが普通だと思います。でも、聞くことができていなければどうしても個々の演技合戦になってしまいますし、相互作用も生じない。そして「お互いの間に何も生じていない」ということは、その演技を見た観客に、意外と伝わってしまうものだと考えています。

相互的に反応をし合うには、相手の言葉を聞かなきゃいけないし、相手にも聞いてもらわなきゃいけない。映画づくりの初めに、ワークショップの時間を設けるのは役者同士の間に信頼関係をつくるため、というところも大きいです。「この演技空間では、自分はきちんと聞かれている」という感覚を醸成するためです。そうすることで、お互いにちょっとだけ寄りかかった状態から始めることができる気がしています。「ここでは自分を表現しても大丈夫なんだ」「相手から出てきたものに応じて反応すればいいんだ」っていう、自分自身を表現することに関して安全な空間が、だんだん作られていきます。

“演技合戦”にしないために

——会社などでも同じで、コミュニケーションが上手くいかなくなってしまうのは、監督がおっしゃったような“演技合戦”が起こっているのかもしれないと思いました。

濱口:そうだと思います。ただ、どうしても“演技合戦”にならざるを得ない場合があるんでしょうね。時間内に何か結論を出さなきゃいけないとか、結論を出した人が評価されるという状況だと、一番採用されやすそうな意見を出して終わり、といったコミュニケーションになりがちです。

日本映画の現場でも、時間が足りないっていう感覚はめちゃくちゃあるんですよ。時間が足りなければ、当然すべてトップダウンでやっていく形になるし、ひどいときにはある種のハラスメントのような状況にもなっていく。それを改善するには、前提になっている「時間」と「予算」の固定的な関係を、どうにかして解きほぐさないといけないんですよね。

——『偶然と想像』では、企画の段階で「基本的なコンセプトは時間をかけること」と決めていたそうですね。

濱口:そうなんです。今回は、プロデューサーの理解が大きくて、時間をかけることに関しては初めから了承されていました。すべてのキャスト、スタッフに対しても「この作品は時間をかけるプロジェクトです」と説明しています。メインで関わっているスタッフ・キャストには固定給と成果報酬の組み合わせを段階的に選べるようにしました。

今、自分が価値があると思ってやっていることでも、現時点では経済価値を持たないことがある。けど、それが未来においてより大きな価値を持ち得ると信じてもらえれば、「時給」的な時間とお金の固定した関係を変えることもできます。そうやって、普段より時間をかけられる状況を確保できると、「映画づくりってこういうもの」という固定概念が取り払われて、探り探りで進めていくことができました。その都度、その場でより映画のためになるという方向に進める、ある種の理想を表現することに時間を割けるのは、映画づくりの健全なあり方に近づくのではないかと思いましたね。

後編は12月17日(金)公開予定です。

(取材・文:東谷好依、編集:安次富陽子)