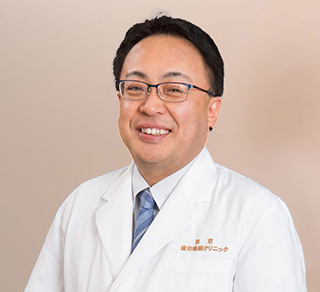

毎朝、寝過ごすことが不安で、目覚まし時計やスマートフォンのアラームを最大音量にセットしていませんか。ベストセラーの『すべての疲労は脳が原因』(集英社新書)シリーズの著者で、大阪市立大学医学部大学院特任教授の梶本修身(かじもと・おさみ)医師は、「アラームに大音量や派手な音色、音質は脳にとって良くありません」と話します。それはどうしてなのか、またどのようなアラームにすればいいのか、詳しく聞いてみました。

耳をすませば聞こえる程度に自然の音をセットする

——なぜ、大音量の目覚ましは避けた方がよいのでしょうか。

梶本医師:睡眠中に突然大きな音が響くと、生物として身に危険が差し迫っているのだと脳が勘違いをします。すると、自律神経のひとつで緊張をもたらす交感神経が一瞬で働き、心拍や血圧、体温が急上昇して頭痛や不快感が生じるからです。

——寝ているときに、スマホで緊急地震速報が鳴って飛び起きるときと同じ理屈でしょうか。

梶本医師:そうです。その場合、身を守るために瞬間でがばっと起きるでしょう。大音量のアラームを日常的に使うということは、せっかく睡眠で脳の疲れが改善しているところに、そういった非常事態を毎朝告げられているのと同じ状態になります。熟睡感がなく、脳が疲れる原因となって日中の活動に影響が出ることもあるでしょう。

——どのような音で起きるとよいのでしょうか。

梶本医師:自律神経の働きからして、急な緊張をもたらされることなく、10分~20分ぐらいかけて徐々に目覚めることが良い方法だと言えます。そのためには、スマホのアプリなどのアラーム機能で、鳥のさえずりや川のせせらぎなど、自然の音が少しずつ聞こえてくるタイプを選び、音量を調節して利用するとよいでしょう。

音量の目安は、静かな部屋で耳をすませば聞こえるぐらいにして、起きたい時刻の20~30分前にアラームをセットします。これでゆっくり目覚めながら、もうひとつ、起きたい時刻の10分前にも小音量のアラームをセットすると、自然に起きられる確率がアップするでしょう。

小さい音で起きられず、寝坊がどうしても心配な場合は、アラームをセットした3~5分後に、普段通りの目覚まし音でセットをしましょう。

これらを数日間試すうちに、すぐに慣れてくると思います。

興味があるテレビ番組の視聴予約を利用する

——アラームを使わずに、自然に起きる方法はありますか。

梶本医師:テレビの番組予約を目覚ましに用いる方法があります。起床時刻の10分くらい前に始まる番組を予約し、大きくない程度の音量にセットをします。自分が関心や興味のある番組を選びましょう。関心が高いと、小さな音量でもスムーズに覚醒できるでしょう。

大音量による物理的な刺激ではなく、興味・関心は、大脳の、特に自発的思考をつかさどる前頭葉を自然に目覚めさせることができます。

カーテンを少し開けておき、太陽の光で目覚める

——自然の音や番組予約の活用は、ストレスなく目覚めるためにとても良さそうです。

梶本医師:太陽の光を利用して目覚める方法もあります。若い世代には難しいと思われるかもしれませんが、ヒトの生体リズムに則したもっとも脳の健康に良い目覚め方として紹介しておきます。

日の出が近づいて外が薄明るくなると、まぶたを通して脳の奥にある上丘(じょうきゅう)という器官が光を感知します。そして、「明るくなり、朝になったからそろそろ活動しよう」と脳や体に反応が起こり、日が昇ると自然に目が覚めるわけです。

光の影響で目を覚ますのは生物としての自然な反応です。目覚まし時計の音で起きたときと違って、心拍数や血圧が急激に上昇しないので、自律神経に負担がかかりません。熟睡感があり、起床時の頭痛はなく、日中に活発に動く態勢が整います。

——ぜひ、光で目覚める方法を実践してみたいと思います。狭い部屋で寝ているのですが、可能でしょうか。

梶本医師:防犯には気をつけたうえで、眠る前に寝室のカーテンやブラインドを少しだけ開けておいて、外が明るくなれば光を感じとれるようにしましょう。

遮光カーテンは、部屋を真っ暗にするので光を感じることができず、自然に目覚めることが難しくなります。ですから、深夜の業務などで朝昼に就寝する人以外は、できるだけ遮光カーテンの使用を避けましょう。

また、起床時間を設定すると、その時間にカーテンが開く自動開閉機が市販されています。まだ製品として満足いく段階ではないものが多いと聞きますが、いずれ充実してきた場合は、利用を考えてみるのもよいでしょう。

まぶしいライトも自律神経に負担をかける

——部屋の電気をぱっとつけて、その光で目覚めるのは良いのでしょうか。

梶本先生:いきなり強い光で起きることは推しょうできません。まぶしさを感じる強いライトは、音同様に驚きの反応が起きて、自律神経に負担をかけます。また、フラッシュのライトは脳波に異常を来たし、発作やけいれんなどてんかんの症状が発現することもあって危険です。

最初はわずかな光で、数十分をかけて光の量が少しずつ増えていき、それによって睡眠を浅くしていくことが理想です。

寝室の環境によって、太陽の光の利用が難しいこともあるでしょう。市販品で、セットした時間までに徐々に明るくなって、柔らかい人工の光で目覚めを呼ぶタイプの目覚まし時計があります。値段が高いのが難点ですが、睡眠で悩む場合は、利用価値はあると思われます。

——これまで、朝はアラームとともに飛び起きるのがいい目覚めだと思っていましたが、大きな間違いだったことがよくわかりました。ありがとうございました。

朝はいつもどたばたしていて、起床にゆっくりと時間をかけるという意識はまったくありませんでした。さっそくカーテンを少し開けて、起きたい時間の20分ほど前に、自然の音のアラームや番組予約のセットを実践したところ、なんとも心地よい目覚めを味わうことができました。ぜひ習慣にしていきたいと思います。

(取材・文 藤原 椋/ユンブル)