ようやく朝晩が涼しくなり、過ごしやすい秋の気配になったというのに、なぜだか鼻がむずがゆくてくしゃみがとまらない……。毎年、秋の初めには同じ症状が現れます。

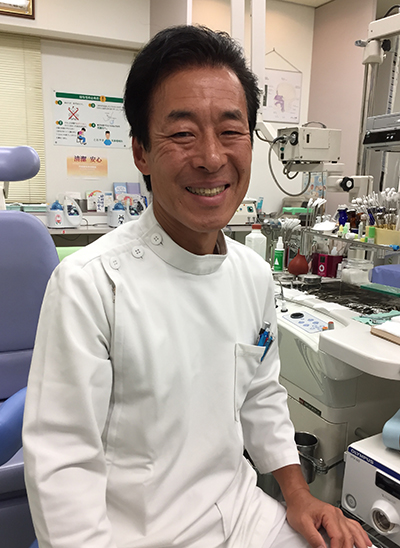

耳鼻咽喉科専門医で、とおやま耳鼻咽喉科(大阪市都島区)の遠山祐司院長によると、「秋の花粉アレルギーの症状の可能性が高いです。花粉症は春だけではありません。実は9・10月も発症しやすいのです」ということです。詳しいお話を聞いてみました。

風邪とは違う花粉症の症状に注意

花粉症というと春のスギ花粉を思い浮かべますが、秋にも悩む人は多いのでしょうか。遠山医師はまず、秋にひきやすい風邪との違いについてこう説明します。

「花粉症は『季節性アレルギー性鼻炎』という病気です。スギ花粉症患者の70〜80%の人が、別の花粉によるアレルギーを発症すると言われ、秋の花粉症を訴える人が増えています。

ヒトには体内に入った外敵や異物を排除するように働く免疫システムがそなわっています。ところが、花粉を吸い込んだときに、その免疫システムが過剰に働くとアレルギー反応を引き起こすことがあります。

これが花粉症となるのですが、風邪の症状と混乱する人も多いため、はじめに、次の症状の違いを確認してください」

□鼻水がサラサラで垂れてくる

□鼻づまりがひどい

□目のかゆみや痛みがある

□くしゃみが止まらない

□発熱はない、もしくは37.4度までの微熱である

□晴れた日に症状が強く現れる

□これらの症状は昼間よりも朝晩にひどくなりやすい

□鼻水が黄色く粘りがある

□目のかゆみや痛みがない

□のどの痛みがある

□高熱が出る

□天候と症状に関係がない

□特に症状の出やすい時間帯はない

9・10月は秋の花粉症のピーク

サラサラの鼻水、目のかゆみがひどいと花粉症とのことですが、秋の場合、どの植物が原因となるのでしょうか。遠山医師は説明を続けます。

「代表的なアレルギーの原因物質は、ヨモギやブタクサ、カナムグラ、イラクサの花粉です。地域によって変動はありますが、それぞれのおおよその飛散時期は、ヨモギは8~11月、ブタクサは7~12月、カナムグラは8~11月、イラクサは8~10月です。9~10月にはどの花粉も飛んでいることになります」

雑草が多いようですが、予防する方法はありますか。

「これらは背丈が低い草ですので、花粉の飛散範囲は数十メートルほどと狭く、スギ花粉のように遠くの山から風に乗って飛んでくることがありません。雑草が群生している場所に近づかなければ、アレルギーの体質であっても発症しないことがあります。

ただし、繁殖力が強くて花粉の粒子が小さいので、気管支の奥に入り込むと、ぜん息を引き起こすことがあります。

また、市街地でも見かける植物です。花粉にアレルギーがある人は、公園や河川敷、野原、緑地帯など、こういった草の多い場所に近づかないようにしましょう。自宅の近くに生えている場合は、花粉の飛ばない季節に草むしりをしておきましょう」と遠山医師。

秋は「ダニアレルギー」にも注意

「秋に起こりがちなアレルギーの原因は花粉だけではなく、まだあります」と、遠山医師は次の可能性も指摘します。

「ブタクサ、ヨモギ、カナムグラといった植物に近づいてもいないのに、湿疹、鼻炎、せきなどの症状が現れる場合は、ダニアレルギーの可能性があります。ダニの繁殖のピークは夏ですが、寿命が2~3ヵ月のため、ちょうど秋に死骸やフンが布団のある寝室やカーペットのあるリビングなどの場所に増えます。

それらを吸い込むとアレルギー反応が起こり、花粉症と似た症状が現れる、重い場合はぜん息になることもあります。夏の間に市販のダニ駆除薬などで対策をし、部屋の換気や掃除をこまめに行うことが肝要です。

具体的には、先に家具や棚などは高い位置から低い方へと順に拭き掃除をして、次に布団やじゅうたん、カーペットを掃除し、さらに、ぬいぐるみ、衣類などを洗濯します。また、部屋の湿度は50%以下に設定して、身の回りを清潔に保ち生活環境を見直しましょう。

最後に遠山医師は、花粉症なのかダニアレルギーなのか、症状の原因が分からない場合について、こうアドバイスを加えます。

「お話したようなアレルギー症状が出たら、耳鼻咽喉科や内科などの医療機関で血液検査を受けてください。現在、13種類の原因物質の特定までは保険が適用されます。原因が分からないままに放置すると、無意識にアレルギーの原因物質に近づく、また、食べてはいけないものを食べて激しい症状が出るなどの危険性が高まります」

まずは秋の花粉症の原因となる植物のこと、避けたい場所、また風邪の症状との違いを知っておき、疑わしい場合はすぐにアレルギー検査で原因の特定をすることが基本の対策だということです。ぜひ参考にして実践し、秋を快適に過ごしたいものです。

(取材・文 小山田淳一郎/ユンブル)