「書く」ことは「編む」ことと似ている──。

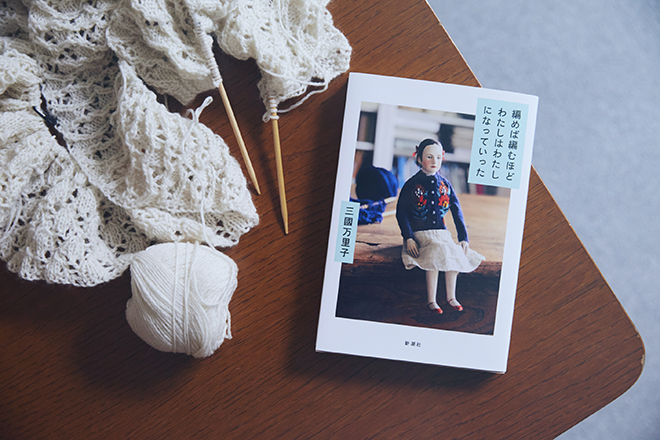

ニットデザイナーの三國万里子(みくに・まりこ)さん(51)による初エッセイ集『編めば編むほどわたしはわたしになっていった』(新潮社)が9月29日に発売されました。

“外の世界”に息苦しさや「場違いな感じ」を抱いていた三國さんが、ニットの世界に居場所を見つけるまでを書きおろしたエッセイ集で、日常のなかで感じたことやさまざまな記憶を通して、三國さんの半生が丁寧につづられています。

発売から1カ月で3刷が決定し、早くも話題の同書についてお話を伺いました。前後編。

いろんなものが“わたし”をつくっている

——まずはエッセイを執筆された経緯からお聞かせください。

三國万里子さん(以下、三國):以前「ほぼ日刊イトイ新聞」が発行したムック本で、わたしと妹(料理家のなかしましほ )の実家を取材していただいたことがありました。わたしたち小さい頃の記憶をたどるような内容だったのですが、後日その時の取材メンバーに「何か書いてみませんか」と言われて、じゃあ取材していただいたことの続きを書いてみようかな、と思って書いたのがこれらの文章です。

——まえがきにあった『「書く」ことは「編む」ことと似ている――。』という一文が印象的でした。

三國:編み物って、プロの人ほど設計図や編み地見本を作って、「このサイズでこんなふうに編んでください」と、編んでくれるニッターさんにオーダーするものみたいです。でも、私の場合は、“編みながら派”なんです。編みながら行ったり戻ったりして、ゴールは漠然と見えてるんだけど、「やっぱりここが違った」って思ったら、ほどいたりすることも多くて。

そんなふうに、自分で探しながら編んでいくと、ゴールに着いたときに「こんなのができた!」って自分でもビックリしちゃうんです。そのやり方が、文章にもそのまま表れているというか。でき上がったときに「ここにたどり着いた!」というような……。これがわたしの編み方であり、書き方なんだなと思いました。

——初のエッセイ執筆ということで、振り返ってみていかがですか?

三國:すごく楽しかったです。割とスルスルっと最後まで書けるんだけれど、そのあとに、「ここはもうちょっとスピードつけたい」とか、「ここでは立ち止まってほしい」とか、第三者の視点になって見直すのが楽しかったですね。おそらく書く作業よりも、推敲作業のほうが時間がかかったんじゃないかな。

自分でも書いたものを見返すと、急に違う話やエピソードが登場して、最後に元の場所に戻って終わることが多いと思うのですが、ピアノの小曲の構成に似ていると思いました。

——というのは?

三國:小さい頃にピアノを習っていたのですが、子供が弾くような練習曲って、最初にメインテーマが出てきて、転調して、ダ・カーポやD.S.(ダル・セーニョ)で戻って、最後にメインテーマの変奏で終わるみたいな。だから、ピアノの練習が、文章に影を落としているのかもしれないです。

——それは面白いですね。

三國:いろんなものがわたしの中に蓄積され、醸成されて“わたし”になっているのだと思います。

「そういうふうにしか生きられなかった」51歳になって思うこと

——タイトルもそうですけど、“わたし”がキーワードなのかなと。

三國:そうですね。あっちこっち行ったり、ぶつかったりすることでしか、私は“わたし”にならないというか……。「自分はどんな種なのか?」というのは、もしかしたら20歳やそこらじゃ、分からないかもしれないですね。本の中で、「小学生のときに繭に入った」という経験を書きましたが、大学を卒業するまでは繭の中に居続けていました。自分と似た「さなぎ」状態の人と一緒にいるのが居心地が良かったんですね。

そこからようやく、「出て行かないといけない」「食べていかないといけない」となったときに、繭をペリッと破いて、ちょっとヒリヒリした生身の皮のままで、外の世界、社会に出ていく……。そこで、自分の役の立たなさとか、プライドが高いのに何もできないこととか、そういう部分に気づいて、新たな皮膚が備わっていく。あまりにもヒリヒリした皮膚のままでは生きられないから、自分なりの皮を身につけて、成虫になっていくというか……。

私は、そういうふうにしか生きられなかったし、そういう種であり、生き物だったんだって。だから、51歳の段階で思ったことが、『編めば編むほどわたしはわたしになっていった』というタイトルになりました。

人と関わることで“自分”がわかってきた

——”わたし”の輪郭がはっきりしていったということでしょうか?

三國:そうですね。私が社会と関われるようになったのは、仕事を始めたから。それまでは、人とコミュニケーションをとることが苦手で、家族以外の知り合いがあまりいませんでした。「編みものこもの」という一編にも書いてあるんですけど、編集者という「理解者」を得たことが大きかったです。そこからだったと思います。仕事を通して、人と関わることを始めてからは、自分の使い方が分かって、自分がどういう人間かも分かっていって……。それは表現を介した「キャッチボール」を通じ、ようやくわかっていったことかもしれません。

——投げて返してくれる人が、“編集者”だったんですね。

三國:外の世界と通じるために必要なのは、自分にとっては編集者だった、ということがわかったんです。

※後編は11月15日(火)公開です。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)